“世界のクロサワ”はなにがすごかった?アカデミー賞と黒澤明、『生きる LIVING』への70年にわたる関係

名作『生きる』が、70年の時を経てよみがえった『生きる LIVING』

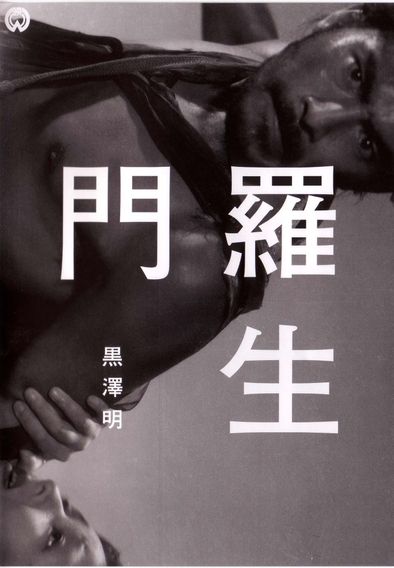

余命わずかと知った市役所の課長、渡辺勘治(志村喬)が最後の仕事に取りかかることを決意する、1952年製作の『生きる』は、ベルリン国際映画祭に出品されるなど、黒澤の代表作の一つと評価されてきた。時代劇やアクションのイメージも強い黒澤作品にあって、ヒューマンな感動を与える名作として愛され、宮本亜門の演出でミュージカルにもなった。

今回の『生きる LIVING』は、舞台がイギリスのロンドン。ストーリーも大幅に変わるのかと思いきや、意外なまでにオリジナルに忠実だ。時代設定は1953年。役所の市民課に勤める主人公のミスター・ウィリアムズ(ビル・ナイ)は、医師からガンで余命半年であると宣告される。仕事場では事務処理が日常だった彼が、市民からの切実な要望に応えるべく、残された時間で奔走する。観ているこちらを一気に1953年のロンドンへ誘う冒頭から、ひたすら誠実で端正な演出と演技によって、黒澤が築いた世界観を壊さない。リスペクトが強く感じられる作品が完成された。

ノーベル賞作家、カズオ・イシグロがアップデートした、魂を揺さぶる物語

『生きる LIVING』の脚本を手掛けたのは、黒澤ファンを公言するノーベル賞作家のカズオ・イシグロ。小説家としてだけでなく、レイフ・ファインズと真田広之が共演した映画『上海の伯爵夫人』(05)などで脚本家としても知られる彼は、もともと大好きだった『生きる』が現代にも通じるドラマだと確信し、リメイクに挑戦。その普遍的テーマを守りながら当時のイギリス文化と融合させ、登場人物の心理描写を繊細なセリフで語らせることで、現代の映画にアップデートさせた。

そのイシグロの強い要望でウィリアムズ役を演じたのが、イギリスの名優、ビル・ナイ。オリジナル版の主演を務めた志村が、時に感情を爆発させる演技アプローチだったのに対し、今回は静かに、抑制された演技で主人公の心境の変化、揺るがない信念を表現する。このあたりも、観る者の心を締めつける要因。

先日発表された第95回アカデミー賞では、惜しくも受賞を逃したもののビル・ナイが主演男優賞に、そしてイシグロが脚色賞にノミネート。名作のリメイクが、時代や国境を超えて愛されることを証明した。また、授賞式に登場したナイが「孫娘からシッターを頼まれた」と“シルバニアファミリー”のうさぎを持参していたことも、チャーミングな人柄と相まって話題となった。

黒澤に最大限の敬意を払いつつも、独立した現代の作品として、いまを生きる若い世代にも訴えるメッセージが描かれる本作。オリジナルを観ているかどうかで、今回の『生きる LIVING』の印象は変わってくるかもしれない。しかし深い余韻を残すラストシーンのあと、70年を経たいまも色あせない、普遍的な物語を生みだした黒澤明監督の偉大さを改めて認識するのは間違いないだろう。

文/斉藤博昭