全米大ヒット!『スパイダーバース』製作&脚本家コンビが語るスタン・リーと宮崎駿の影響

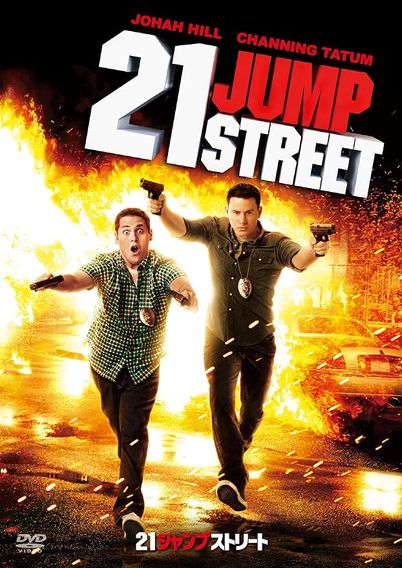

ゴールデン・グローブ賞アニメ映画賞を始め、あらゆる賞を総取りしている『スパイダーマン:スパイダーバース』(3月8日公開)。本作は老若男女が大笑いし、何度もうなずき、そして号泣するという、映画に求めるあらゆる体験がつまった作品となっている。公開前の日本では「なにがそんなにスゴいの!?」と思う人が多いと思うが、本作のプロデューサーであり、脚本を務めたフィル・ロードとクリストファー・ミラーのインタビューから、彼らが“スパイダーマン”というクラシックなヒーローにどのようにアプローチし、本作を“僕らみんなの物語”に仕上げていったのか探っていきたい。彼らコンビがこれまで手掛けてきた『くもりときどきミートボール』(09)、『21ジャンプストリート』(12)、『LEGO(R) ムービー』(14)、『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』(18)というフィルモグラフィを見れば「なるほど!」と納得の、優しい視点を持ったヒーローものに作り上げた。

「スパイダーバース」を成功に導いた2つの大きな挑戦

――ビジュアル、ストーリーともに多くの挑戦が見られる作品ですが、どのように成功に導いたのでしょうか。

クリストファー「これを観て、『なんだか新しい!』と多くの人に思ってもらえる作品を目指したんだ。大きな挑戦は2つあって、まず1つ目は、アニメの境界線を越えて、誰もが新鮮に感じられる作品を作ること。映画を観ている間、まるでコミックブックの3Dバージョンの中に入り込んだように感じて欲しかった。もちろん、技術的には挑戦だらけだったけれど、技術スタッフは熟練かつアイデアが豊富なチームで、見事に仕上げてくれた。大事なことは、大勢のプロデューサー陣も、3名いる監督も、たくさんの技術スタッフも、全員が一つのテーマを共有して映画を作り上げたことだ。2つ目の挑戦は、誰もが感情的に繋がれる物語を作ることだった」。

フィル「子どもが観ても、大人が観ても、すべての観客が気に入ってくれるような作品をね。日本人の君に偉そうに言うのもヘンな話だけど、アニメってどんな物語も語れるツールなんだよ。アメリカでは、アニメを作る時にまず、子どもたちと彼らの保護者に向けて作ろうとするんだ」。

クリストファー「そうそう。特定のターゲットを定めて作る必要なんてないよね」。

フィル「いまの子どもたちはみんな洗練されているし、なんでもわかっている。そういう子どもたちを育てている親たちだって同じだ。テスト試写をした時に、いまの子どもたちや親たちは、洗練されたユーモアや、すばらしい物語に飢えているんだとはっきりした。特に、子どもたちを映画館に引率してきた親たちがなにかを感じて帰ってくれることがうれしかったね」。

クリストファー「テスト試写は、子どもたちのグループ、親たちのグループ、2、30代の子どもを持たない若者のグループなどで行った。その結果、子どもたちは『これは僕の映画だ!』と言い、20代の若者も『自分の物語だ』と言ったんだ。映画を観た誰もが、自分の物語だと言う。これはすばらしい体験だったよ」。

多彩なキャラクターを生んだ背景に日本アニメの影響

――キャラクターの多様性が生んだ感想ですね。スパイダーマンは一人じゃない。

フィル「その通り。だから父親世代のスパイダーマンがいたり、13歳のスパイダーマンも、もっと若い日系人の女の子スパイダーマンもいる」。

クリストファー「1930年代の豚のおもちゃ(スパイダーハム)とかね!自分を投影するキャラクターを必ず見つけてもらえるんだ」。

――スパイダーハムは、手塚治虫の漫画に出てくるキャラクターを彷彿させましたが、もともとマーベルコミックに出てくるキャラクターなんですね。

クリストファー「子どものころからあらゆる種類のアニメを観てきたけれど、初めて日本のアニメを観た時の衝撃は忘れられない。アニメはメディアであってジャンルではないって気付かされた。ものすごいバイオレンスも作れるし、『となりのトトロ』のような普遍的な物語も作れる」。

フィル「初めて宮崎駿監督のアニメを観たのは、『ルパン三世 カリオストロの城』で、小さな車にタバコの吸殻がいっぱい詰まった灰皿が付いていて、ルパンたちが銀行強盗をしに行くシーンを観て、『なんだこの最高なアニメは!』って思ったんだ。数年前に宮崎さんにお会いする機会があったんだけど、僕ら2人に『とにかく作り続けることですよ。アニメを作り続けなさい』と言ってくれんたんだ。それが僕らの大きなモチベーションになっている。アニメをメディアの一つと捉えることは、描きたい物語、やりたい企画を成し遂げる第一歩となった。アニメーションの現在は、まさに黄金期と言える。たくさんの作品が作られていて、一つとして同じようなものはない。最高の状況だよ!」。