塚本晋也&ギャスパー・ノエの対談が実現!日仏の鬼才監督が明かすインスピレーションの源とは?

「現場に立ち会ったような感覚になってもらう作品を作ることが目標」(ノエ)

――塚本監督にも同じように過去の映画の“ファントム”が?

塚本「僕は『鉄男』を作った時に“コラージュ監督”だと自分で言っていたぐらいですから(笑)。かつての映画の影響のみで出来ていると言ってもいいぐらい。同世代のクエンティン・タランティーノ監督もかつての映画への愛で作品を作っていますが、できたものを見るとまぎれもないオリジナル。歴史から学んで次につないでいくものなのかなと思っています」

ノエ「僕もコラージュはよく使うよ。映画のヒーローたちがバンバン出てくる作品を観てみたいと思っていて、アベンジャーズやスーパーマンに、キングコングやゴジラもいて、そこに鉄男も出てくるのはどうだろうか。鉄男vsジョーカーとかね」

塚本「勝てるかな〜。とりあえず鉄だから強そうではあるけど(笑)」

ノエ「スピルバーグの『レディ・プレイヤー1』は観た?いろんなヒーローが出てきておもしろいんだ」

塚本「観た観た!日本代表は鉄男じゃなくて当然『AKIRA』でしたけど…」

――お互いの作品から影響を受け合うことも?

ノエ「ありすぎるぐらいあるよ!塚本さんがすごいのは、いろんな作品の影響やファントムが渦巻いていても、どの作品にも似ていない作品が作れることだと思う」

塚本「僕もありすぎるくらいです。作品そのもののすばらしさはもちろんですが、歳を重ねても力が緩まずに、驚きをいつも与えてくれる映画作りの姿勢に、すごく勇気をもらうんです。こないだもヴェネチア国際映画祭で『アレックス』の再編集版が上映された時に、観客がみんな呆然とした面持ちでスタンディングオベーションしているのを見て、ギャスパーは自分の道を歩いているんだと改めて感じました」

ノエ「優れたマジシャンと同じように、観ている人たちが本当のことだと感じて驚いてくれるような作品、本当にその現場に立ち会ったような感覚になってもらう作品を作ることが目標なんだ。ところで今回の作品ではダンサーが軸になっているけど、塚本さんがダンサーやアクロバットをする人、格闘家など、肉体を使って表現する人を自分の映画に使うなら、どんな人を選ぶ?」

塚本「難しいですが、興味深い質問ですね。僕は肉体を使ってなにかを表現することに興味がすごくあって、映画監督か冒険家か一芸の芸人になりたいと思っていたぐらいなんです。なので、そうですね…。サーカスでひとつの芸しかできないけど、無茶苦茶上手い人とかですかね」

ノエ「バスター・キートンの映画みたいだね。彼は小さいころからアクロバットをやっていて、彼の最初の映画もそういうものをモチーフに使っているそうなんです」

塚本「たしかにバスター・キートンのおもしろさって、肉体的なものですよね」

――先ほど「残酷さを感じさせる作品を美しく思う」という話がありましたが、それについてもう少し深く教えてください。

ノエ「残酷さや残虐性というのは、僕の映画だけでなくどこにでもある。歴史を振り返れば、残酷じゃない時代はないし、聖書の中にさえ残虐性はある。当然、戦争が起これば人々は自分や家族を守るために残酷にならざるを得なくなる。人間というものは多面的で、もちろん善の部分も持っているけど、あるきっかけで残虐性も現れてしまうものだ。塚本さんにまた質問なのだけれど、日本の映画監督の中で人間の美しさや残酷さを最も上手く描いているのは誰?」

塚本「非常に難しい質問ですね(笑)」

ノエ「ヨーロッパの映画監督で人間の残酷さを美しく描ける監督というと、ピエル・パオロ・パゾリーニとファスビンダーを僕は挙げます。ただ純然と“生きることの美しさ”となると、いるのかどうかも疑わしい。アメリカのサム・ペキンパー監督は残酷で絶望的な映画を次々と撮って、新しい映画を作るたびに『次こそは人間の美しさを映画にしたい』と語っていたそうです。」

塚本「美しそうに描いても、それが美しいとは限らないし、残酷さも同様ですよね。難しいので、その答えは宿題にさせてください。とりあえず、そういう映画を撮ることを目標にしている監督に、僕が立候補します(笑)」

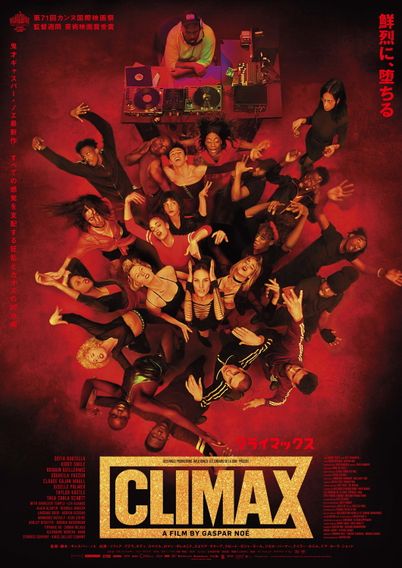

『CLIMAX クライマックス』は、雪が降る山奥の廃墟に集まった22人のダンサーが、知らず知らずのうちにLSDが入ったサングリアを飲み、集団ドラッグ中毒に陥る姿を描いた狂乱とカオスに満ちあふれた超刺激的な1本。ラストシーンとエンドロールから幕を開け、出演したダンサーたちのインタビュー映像を経てから物語がはじまるという挑発的な構成と、縦横無尽に動き回るカメラワークなど、ノエ監督の映像センスと音響センスが存分に発揮されている。視覚と聴覚を刺激する圧倒的な熱量に、きっと誰もが打ちのめされることだろう。万全の体調と強い覚悟を持って、この97分間の擬似トランスに挑んでほしい。

取材・文/久保田 和馬