“Jホラーの創始者”高橋洋が語る、ホラーシーンの現在。『リング』からフェイクドキュメンタリーへ

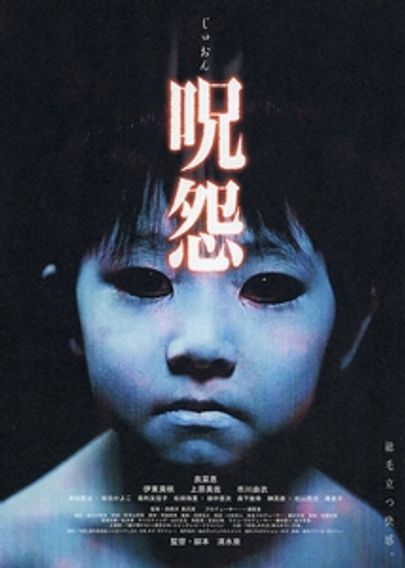

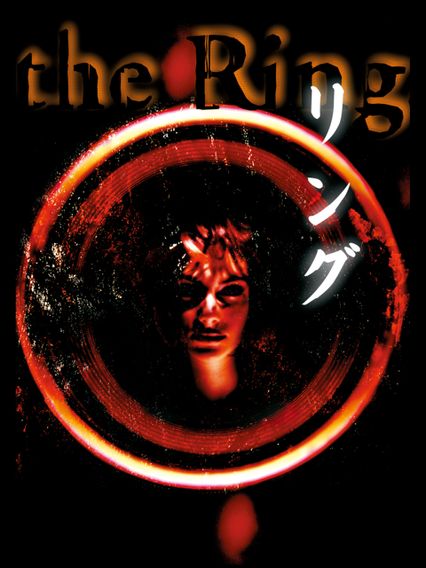

『リング』(98)や『呪怨 劇場版』(03)の大ヒットによって地位を確立した“Jホラー”。ブーム最盛期から四半世紀が経ったが、ここ数年、国内ではホラーブームが再燃しているといわれている。このブームの特徴は、「ゾゾゾ」や「フェイクドキュメンタリー『Q』」に代表されるYouTube発のコンテンツや、「変な家」や「近畿地方のある場所について」などのネット発のベストセラーなど、従来とは異なるメディアから次々とヒットが生まれていることだ。

PRESS HORRORでは、『女優霊』(96)や「リング」シリーズの脚本を手掛け、昨今では『霊的ボリシェヴィキ』(17)や『ザ・ミソジニー』(22)といった監督作でも知られる高橋洋へのインタビューを敢行。“Jホラー”という概念をあらためて問うと共に、ジャンルの第一人者である高橋がホラーブームの現状について感じていることについても語ってもらった。

「“Jホラー”で重要なのは、日常の延長線上に異界が存在している…という感覚」

“Jホラー”という言葉が広く使われるようになって久しいが、その言葉の示す概念を説明できる者は数少ないだろう。このジャンルを定義付けるものはなんなのか?という我々の率直かつ抽象的な疑問に対して、高橋は「“得体の知れないなにか”に近づくこと」だと答えてくれた。

「“Jホラー”で重要なのは、私たちが生きている日常の延長線上には、よくわからない異界が存在している…。という感覚です。ベール一枚を隔てた向こうにはよくわからないものがあり、たまたまそれに触れてしまったがゆえに日常生活を送れなくなった人間たちが、怖くて近づきたくないのに後戻りもできず、核心部分に迫っていかざるを得なくなる、という物語が“Jホラー”ではしばしば描かれています」。

高橋の発言を踏まえて考えてみると、“観ると一週間で死ぬ”ビデオテープの恐怖を描いた「リング」シリーズ、強い恨みを持って死亡した女性の怨念が拡散していく「呪怨」シリーズは、“得体の知れないなにか”に近づく物語の代表格と言っていいだろう。

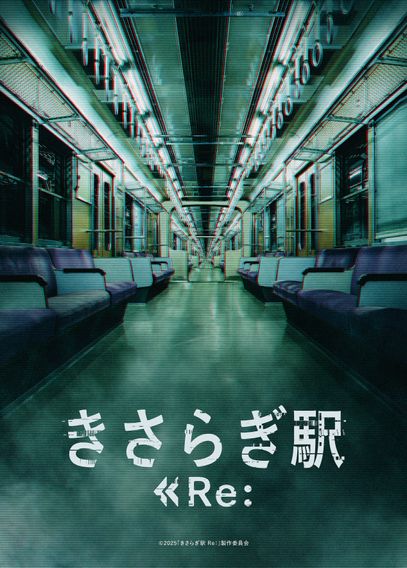

高橋は前掲したような、昨今ブームになっているホラー作品にも関心を持って見聞きしているそうだ。テレビ東京で放送された失踪した女性の公開捜査番組という設定のモキュメンタリー「TXQ FICTION/イシナガキクエを探しています」や、同作を手掛けたテレビ東京の大森時生プロデューサー、ホラー作家の梨、株式会社闇のタッグによる展覧会「行方不明展」、心霊スポットなどを探索するYouTubeチャンネル「ゾゾゾ」といった映画以外のコンテンツの美点に触れながら、それらのなかにも「“Jホラー”的な恐怖表現が息づいているのではないか」と指摘する。

「昨今ブームになっている『行方不明展』などのフェイクドキュメンタリー的な作品群にも、よくわからない世界が日常のなかで口を開けて待ち構えているんだ、というコンセプトが根本にあるように感じます。そして、若い世代を中心にしたお客さんが、自分たちが感じ取っている日常の不確かさの感覚をこうした作品の中に見出して共感が得られているように思います」。

「イシナガキクエを探しています」では、失踪した女性が口からエクトプラズム(物質化された霊体)を放出する姿を収めた心霊写真が劇中に登場するが、高橋はこのビジュアルが「とても印象的だった」と語る。「この写真のエクトプラズムはCGではなく、19世紀末のイギリスの降霊実験で使われた、白いシーツを駆使したアナログなトリック撮影が採用されたようですね。『ありそう』と思わせる心霊写真の作り方としていい着眼点だと思いますし、写真自体もインパクトがありました。シャッタースピードも何パターンも試すなどいろいろな工夫がされているのではないでしょうか」とクリエイターならではの視点で、リアリティを生みだす仕掛けを称賛する。

「過剰に説明してしまうと、ただの“おはなし”になってしまいます」

鈴木光司による同名小説を映像化し、Jホラーブームの火付け役となった『リング』。実は原作はミステリーが主軸であり、呪いのビデオの謎を追う推理劇が中心の構成になっている。映画化の過程でミステリーからホラーへとジャンルをシフトしていった経緯について、当時を振り返ってもらった。

「原作における高山竜司(真田広之)は頭脳明晰な一般人で、彼の推理によって呪いの起源がひも解かれていくのですが、そこを丁寧に描写していくには映画の尺や構成のなかでは制約があったため、高山に霊能力を持たせることにしました。そして、霊能力ゆえに生きづらさを抱えた人物として描写しています。また、浅川玲子(松嶋菜々子)も男性から女性に変えたキャラクターで、映画では高山とは元夫婦という設定にしているのですが、彼女は霊能力を持たないがゆえに恐怖に怯える、という対照的なキャラクター像を描こうとした結果、このようなアレンジになったのだと記憶しています」。

この『リング』をはじめ、“得体の知れないなにか”に対する恐怖をいかに描きだすかということを、作品を通して追求してきた高橋。物語を構築するうえで気を付けていることについて尋ねると、以下のように答えてくれた。

「“得体の知れないなにか”が背後にあるという感覚を、あえて語り過ぎないようにしています。過剰に説明してしまうとただの“おはなし”になってしまうからです。ただ、あまりにもわからなさ過ぎると、今度は観客がついてこられなくなってしまう。なので、そのさじ加減をすごく気にしながら執筆していますね」。

このような試行錯誤を重ねて書き上げられる脚本ではあるが、最終的には撮影現場における監督の判断が重要になってくるとも説明する。「例えば、『リング』の貞子のビジュアルをどうするかなどといった部分では、脚本段階での描写には限界がありますよね。また、Jホラーで大事になってくるのは、画面に映っていないところに『なにかがいる…』という感覚をいかに観客に伝えるかということです。これも現場で実際に撮影してみないとわかりません。そこをうまく調整するのが監督の腕の見せ所だと考えています」。