高良健吾が語る30代の抱負。過去の葛藤を乗り越えられたのは「自分が求めてもらえたから」

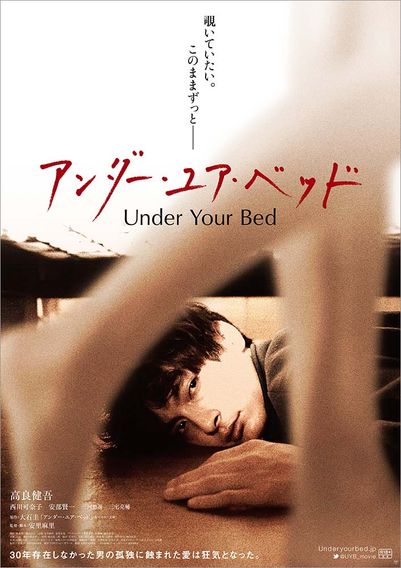

「リミッターを外せ!」を合言葉に、タブーなテーマに斬り込む、KADOKAWAとハピネットの共同制作プロジェクト「ハイテンション・ムービー・プロジェクト」の第2弾『アンダー・ユア・ベッド』(公開中)で、主演を務めた高良健吾。その端正なマスクと鋭い眼光は、時代劇のレジェンド、中島貞夫監督作『多十郎殉愛記』(19)や、三島由紀夫役を演じる『人間失格 太宰治と3人の女たち』(9月13日公開)でのキレと艷のある役柄などが絶妙にハマるが、本作では久しぶりに俳優としての強いオーラを封印し、強烈な“陰”の存在感で狂気の愛を体現する。

原作は、『殺人鬼を飼う女』(19)や『甘い鞭』(12)など、多くの作品が映像化されてきた大石圭の同名小説。高良が演じるのは、家でも学校でも居場所がない孤独な男、三井直人役。誰にも名前すら覚えてもらえない寂しい存在だった三井は、大学時代に唯一「三井くん」と名前を呼んでくれた佐々木千尋(西川可奈子)のことが忘れられない。彼はもう一度、名前を呼んでほしい一心で、現在彼女が住んでいる家を探しだし、近所に住むことに。千尋は人妻となっていたが、三井はある日、彼女が夫からDVを受けていることに気づく。

「こういう役は、僕自身、以前は苦しかった思い出しかない」

『アンダー・ユア・ベッド』というタイトルは、三井が千尋の自宅に潜入し、ベッドの下に潜るという、まさにストーカー行為にほかならない状態を示す。高良はまず原作を読み「とにかく痛い話」だと思い、覚悟を決めてオファーを受けたそうだ。

「10代後半から、20代前半にはよくやってきたような役柄ですが、こういう役をオファーされたのは久しぶりでした」。“こういう役”というのは、『M』(06)での父親殺しという壮絶な過去を持つ青年や、『蛇にピアス』(08)での全身にピアスや刺青を施した男などのセンセーショナルな役柄を指すのだろう。「当時は、(そういう役をやっていて、)周りから羨ましがられたりもしていたのですが、僕自身は苦しかった思い出しかなくて。今年32歳になりますが、改めて自分が三井のような役にどう向き合っていくのか?また、最後のシーンをどう表現するのか?という点に惹かれました」。

設定だけをなぞると、気味の悪い変質者と思われがちだが、孤独に苛まれたなかで、唯一の救いを求め、千尋の愛を渇望する三井を見ていると、いつしか純粋さとせつなさが際立って見え、いたたまれない気持ちにさせられるほどだ。

「自分の存在を誰にも覚えてもらえなかった三井の生き方は、相当辛いものだったと思います。でも、彼の真んなかにあるのは純粋さであり、人から自分の存在をずっと肯定してもらえなかったら、こうやって歪んでいくのかと思うと、彼の行動を理解することはできます」。

「チームが同じ方向を見ていました」

監督・脚本は「リアル鬼ごっこ」シリーズの安里麻里。後半に進むにつれて、偏執的な愛が純愛へと昇華されていく本作の巧みなストーリー展開にうなるが、その着地点について高良は「チームとして見えていました」と言う。

「そこは監督の力が大きくて。描くべき部分と、描かなくていい部分が、監督のなかにハッキリあり、僕たちがやるのは、ほぼ削る作業でしたが、それで良かったと思っています。説明的になりすぎると、バランスが崩れてしまうので。若いチームでしたが、みんなが同じ方向を見ていると、常に感じていました。安里監督はどのセクションの人たちの意見も尊重されつつ、戦う時はちゃんと戦う監督です」。

ヒロインの千尋役を演じたのは、『私は絶対許さない』(18)で、性的暴行を受けて風俗嬢になったヒロイン役を演じ女優魂を見せた西川可奈子。今回も目を背けたくなるようなDVシーンに挑んだ。

高良は「西川さんは、役との距離感がいいです。監督のさじ加減もあったと思いますが、最初に彼女のお芝居を見た時点で、すごいなと思いました。千尋のような役柄で、“いかにも”という感じの大熱演をせず、役をクールに見据えて的確に演じていたので。自分でなりきっていると思い込んでしまうと、僕の役も千尋の役もヤバイことになってしまう。そうならず、お芝居としての調和が取れたので、すごく良かったです。現場での居方もすばらしく、常に一番明るく元気でいてくれたし、どんなにハードなシーンも、相手役を苦しくさせない人でした」。

「自分から出てくるものを信じてはいるけど、信じ過ぎてもいけない」

“役との距離感”について言えば、高良自身、キャリアを積んでいくうちに、かなり変化してきたという。「芝居をするうえで、役に共感できることがそこまで大事かと言われたら、そんなに重要ではない気がします」とコメント。

10代のころ、役に近づこうとしすぎて苦悩し、役者をやめたいと思うところまで自分を追い込んだこともあったそうだが、それでも続けてきたのは「自分が求めてもらえたからです」と、キッパリ言う。「作品のオファーをもらえてきたこと。人に認めてもらえたことが本当にうれしくて。そこは三井という役にも通ずるところがありました。自分を必要としてくれている状況自体がありがたいですから」。

いまは以前に比べて、役との心地良い距離感を測れるようになったそうだ。「三井の行動に共感できるか?というと難しくて。10年前の自分と違うのは、その部分です。共感しすぎず、ちゃんと距離感を取れるようになったというか。以前は役になりきれないことが悔しくて、毎回落ち込んでいくというようなやり方しかできていなかったんです。でもいまは許容範囲というか、自分を許せる部分が広がったと思っています。芝居はどこまでいっても芝居だから。現場には、少し冷静な人がいないとダメなんだと最近は思います。実際、過去に熱くなりすぎていた自分を助けてくれた、冷静な先輩方がたくさんいましたし。そういう方々に引っ張ってもらった僕だから、自分も後輩にとってそうありたいとは思っています」。

また、演技について「以前は役のリアルさにとらわれていたけど、いまはリアルか嘘かというよりは、映画だからこそつける嘘をつきたいとも思っている」という高良。「とんでもない世界観を映画の世界だけでリアルに見せるほうが楽しいし。僕自身もそういう映画を観たいです」。

高良の話を聞いていると、以前よりも肩の力が抜けたという印象を受ける。例えるなら、以前は常に全力疾走の短距離ランナーから、体力も持久力もある長距離ランナーにシフトチェンジをしたような感じだろうか。

「確かに、短距離、長距離の例えはすごくわかりやすいです。長く(俳優を)やっていくためにはいろいろな課題がありますが、それは1年や2年の短期スパンではなく、5年10年と、それ以上かかる課題もあると思いますし。作品ごとに、短距離走のように、自分自身を削りまくっていたら身が持たない。『今回、ちょっとできなかったな』という反省点があっても、毎回自分のなかで得るものはたくさんあるので、その一つ一つを糧にしていきたいです。それは、人生の半分くらい、俳優をやってきたのだと思った時、強く感じましたし、だからこそ簡単にこの仕事を手放したくないなとも思いました」。

今後の出演作も『人間失格 太宰治と3人の女たち』、樋口尚文監督作『葬式の名人』(9月20日公開)、周防正行監督作『カツベン!』(12月公開)と、実に多彩な作品群が並ぶ。良き30代を迎え、順風満帆に役者街道を闊歩している高良健吾を、今後も追いかけたい。

取材・文/山崎 伸子