父親の“死への段取り”をカメラで追った砂田麻美監督が感じたものとは?

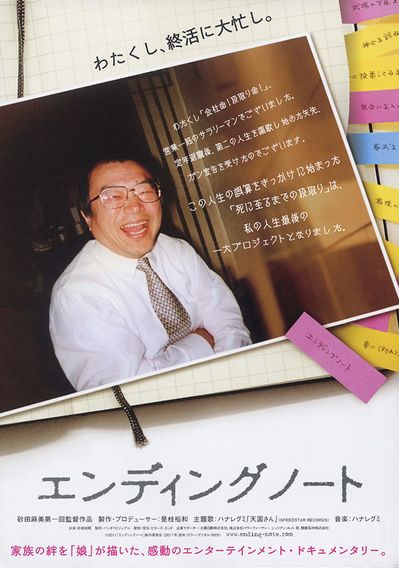

ガンに冒されながらも、きちんと死への段取りをしていく父親を、娘が追った珠玉のドキュメンタリー映画『エンディングノート』(10月1日公開)。本作で監督デビューを果たしたのは、是枝裕和監督の下で映画制作に携わってきた新鋭・砂田麻美監督だ。彼女がどんな思いで、余命いくばくもない父親に向かってカメラを回し続けたのか。インタビューをしてその心の内を語ってもらった。

主人公は、熱血営業マンとして40年以上のキャリアを終えた砂田監督の実の父親・砂田知昭。彼は突然、末期の胃ガンと宣告され、自らの死への段取りとして「エンディングノート」を作成する。弱っていく父親にカメラを向けるのは、容易なことではない。実際、砂田監督は、一度撮ることを止めていた時期があった。「やっぱり父の最後は、娘と父親という関係で終えたいと思ったんです。カメラが入るとどうしても、被写体として父を見始めちゃう。つまり、家族が取材相手になっちゃうんです。それが嫌だったから、止めようと思って。でも、本当にそれでいいのかなって思い始めました」。

そこから彼女は、「父が撮ってほしくなさそうな時は撮らない」「撮りたい時だけ撮る」という明快なルールを作った。「ドキュメンタリストとしては失格だけど、今回の、私と父との間柄におけるカメラマンとして、それを許しました。それからは自然にカメラを向けられるようになったんです。もちろん、父を見てて辛くなるという娘としての感情はずっとありましたが、撮ること自体への疑問はある程度解消されました」。

その後、砂田監督は父親の最期をしっかりと撮り続けた。撮り終えた後、彼女は父親をこう分析した。「自分はこうであるという自分像を作って、それをずっと崩さない人だったんだなと。若い人にありがちな、新しい自分を見てほしいといった欲求は一切なかったですね。そこは最後までぶれなかったです」。

本作を見ると、死ぬまでちゃんと生きるということの大切さが伝わってくる。砂田監督は父親の人生を振り返って、改めてこう思ったという。「毎日同じ事を続ける人生って、ともすればつまらない人生だって言われるかもしれないけど、世の中には同じ事を繰り返している人の方が多くて、実はそういう人たちが世界を支えてるんだなって。特にこういう仕事をしてると、そのことを忘れがちなんです。自分の持ち場で一生懸命仕事をすることが、どれだけ社会を支えているんだろうって。それはサラリーマンだけではなくて、すべての職業の人に対して思いました」。

本作のラストに流れる、ハナレグミの「天国さん」という歌詞がじんわりと胸に染み入る。「最初聞いた時、自分の娘としての気持ちがそのまま入っていたので『ここまでストレートに来たか!』って思いました。それがすごく嬉しかったし、感動もしたけど、ちょっとびっくりもしたんです。でも、映画自体が、娘の気持ちを表現したくて作ったわけじゃなく、普遍的なものになるようにラストカットまでストイックにやってきたから、最後は自分を許してあげようかなって。自分でバトンを託すような素直な気持ちになれました」。

死への旅路を切り取った本作だが、スクリーンに映し出されたのは、紛れもなく生の輝きだった。娘が記録した、父親の人生最後の一大プロジェクトは、今こうして実を結び、これから映画館で多くの人の琴線と涙腺を刺激していくだろう。それを見て、元営業マンの砂田氏は、さぞかし満足しているのではないか。【取材・文/山崎伸子】