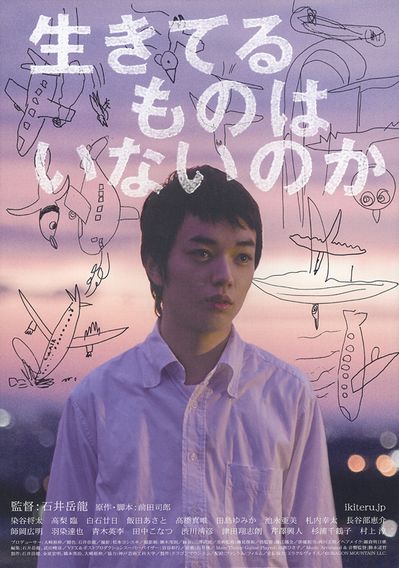

石井聰亙改め石井岳龍監督が会話劇で新境地。新生・石井の武器とは?

石井岳龍とは、『狂い咲きサンダーロード』(80) の石井聰亙監督の進化系か!? 改名した石井監督が、長編映画としては『五条霊戦記 GOJOE』(00)以来、10数年ぶりに放つ映画『生きてるものはいないのか』が2月18日(土)より公開される。本作はこれまでのパンクでエッジの利いた作風とはがらりと変わった、リアルな会話劇で見せる異色作だ。石井監督にインタビューし、本作での手応えについて聞いてみた。

まずは改名した“岳龍”に込めた思いから。「心機一転で名前に龍を付けたくて。岳は龍に合うものってことで付けました。立ち上げた会社の名前も“ドラゴンマウンテン”だし。また、以前はよく字を間違えられたので、こっちの方がパソコンで出やすいんです(苦笑)。今回、自分で映画会社を作ることで、これまでやってきたことが一つの集大成となってきているので、非常にオリジナルの映画が作りづらくなっている昨今、何か打開策を見出したいと思ったんです。だから、もう一回やり直すという、満を持してのタイミングでした」。

神戸芸術工科大学で教鞭をとった点も大きかった。「新しい人材が育たない限り、僕らは映画作りができないわけなので、自分のためにも自分ができることをやりながら映画に向かおうかと。今まで映画を作る依頼を受けて、色々と開発はしてきたけど、上手くいかなかったのもありますし。結果的には自分がこつこつやってきたことだけが実を結んでいるわけだから、これからは新生・石井で行こうかと」。

原作は、人気劇団・五反田団の主宰・前田司郎が、岸田國士戯曲賞を受賞した同名舞台劇。怪しげな都市伝説を持つ大学で、次々に人々が謎の死を遂げていく。「すごいくだらない会話の応酬に見えて、裏に透明な死生観、すごくシンプルな事実が隠されているところです。その両極端な組み合わせが衝撃的でした」と語る石井監督。「本作の魅力は会話のマジックで、そこは私には絶対に書けない会話だと思いました。ただ、舞台を映画に移し替えるのは非常に難しくて、生身の人間がやればすごくインパクトがある会話でも、映画の場合は一枚フィルターを通すから、18人の登場人物に区別がつくだろうかとか、退屈しないだろうかとは考えました。そこは、自分の力に加え、今まであまり使ってなかった力、10年間蓄えてきたことを総動員してやっていきました」。

気を配ったのは、ドキュメンタリー性だ。「たとえば、スタンリー・キューブリックや黒澤明監督だったら、世界を完璧に突き詰めて、50回もテークを撮るんでしょうけど、私たちの場合は瞬発力が勝負です。ドキュメンタリー的なスリルが面白いというか、それがヌーベルバーグ以降に僕らが撮る映画の宿命だとも思っています。現場で起こることを最大限に活かし、俳優さんの解釈に委ね、現実の光などを全て取り入れていく。すごく計算している部分と、現場でのドキュメンタリー的一回性のスリルをいかにミックスさせていくか。それを大変だと思うんじゃなくて、楽しいと思うことが大事だと思います」。

以前から、そういう形でアプローチをしていたのか。「それは、低予算で日本映画を面白く作ろうとする人たちの最大の武器で、必然的な方法であることは常に意識していました。その技術を20年間磨いてきたし、大学でも生徒と一緒に追求していった部分です。6年間、教鞭をとってみて、最初はジェネレーションギャップを感じたのですが、徐々に突っ込んでいくと本質は僕たちと近いなとも思ってきたし、こっちが突っ込めば向こうも答えてくれるという手応えは感じました。だから今後、それをもっと自分なりに発展させていき、いろんな俳優さんとぶつかり合いたいです」。

着実にスキルを磨き、常に前進していく石井岳龍監督。最新作『生きてるものはいないのか』で、 新生・石井監督が見せる新境地の会話劇をとくとご覧あれ。【取材・文/山崎伸子】