フランソワ・トリュフォーの偉大さを元TIFFディレクターが徹底解説!「トリュフォーがいなければ映画は終わっていた」

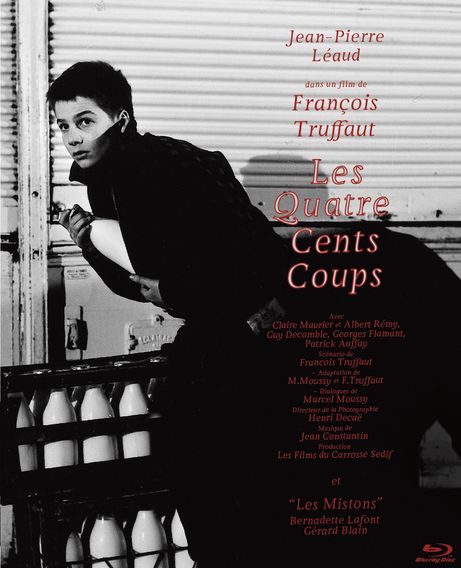

角川シネマ有楽町で現在開催中の特集上映「生誕90周年上映 フランソワ・トリュフォーの冒険」で25日、フランソワ・トリュフォー監督の長編デビュー作となった『大人は判ってくれない』(59)の4Kデジタル・リマスター版が上映。上映後のトークイベントに前東京国際映画祭のディレクターで映画プロデューサーの矢田部吉彦が登壇し、トリュフォー監督の軌跡や同作の裏話などを熱く語った。

1950年代にフランスで興った“ヌーヴェルヴァーグ”を牽引した映画監督として、映画史にその名を刻むトリュフォー監督。今回の特集上映では、その代表作となる短編・長編あわせて12本が上映。第12回カンヌ国際映画祭で監督賞に輝いた『大人は判ってくれない』は、後に20年にわたって続けられる連作「アントワーヌ・ドワネルの冒険」の第1作。トリュフォーの半自伝的要素を織り交ぜながら、家庭にも学校にも居場所のない14歳の少年アントワーヌの姿が描かれていく。

「トリュフォーについて私が話をするのは、神をも恐れぬ行為。我々の世代にはトリュフォーと直接交流のあった山田宏一さんや蓮實重彦さんという偉大な方々がいらっしゃる。彼らの本を読めば私が語る必要もないのですが、次の世代がまた次の世代へと伝えていく中継ぎ役も必要なのかなという気持ちで話をさせていただきます」と挨拶した矢田部は、「トリュフォーは世界で最も重要な監督であると言っても過言ではない」と、その映画史的なインパクトから語っていく。

「色々な面を持ち、色々な語り方ができる映画監督であり、愛の物語を情熱的に描き続けた人でもあります。彼の師匠で精神的な父親でもあるアンドレ・バザンと共に“作家主義”を標榜し、映画は監督であるという考え方を打ち出し実践しました。それから一気に映画は自由になり、個人の芸術家の力で映画が作られるようになっていく。

1950年代や1960年代当時は、テレビが世に出たことで映画の立場が変わっていく時代でした。アメリカ映画も苦戦するなかで、映画の未来をものすごく拡げたといえるでしょう。おそらくそういった自由な映画づくりが行われていなかったら、映画はどこかで終わっていたかもしれません。その巨大な業績は、誰にも変えられないものです」。

そしてトリュフォー監督自身が「100%自伝ではないけれど、100%真実ではある」と語っている『大人は判ってくれない』について、トリュフォー監督のプロフィールをなぞりながら解説。戦時の混乱期に過ごした少年時代から、シネクラブを主催するなど映画に没頭しバザンと出会うまでの流れ。批評家としての活動や、『アントワーヌとコレット』(62)に反映された青年期の叶わぬ恋から軍隊での経験にいたるまで、『大人は判ってくれない』の制作にたどり着くまでの半生が一気に語られていく。

「フランスでのタイトルは『400発の打撃』という意味で、これは反抗的なニュアンスは一切なく、フランスの慣用句で“やりたい放題にしている子ども”という意味を持っています。アントワーヌは反抗的な人物ではなく、元々の構想ではおどおどした弱々しい少年だった」と語り、それが既存のかたちになった大きな要因は主演のジャン=ピエール・レオーの存在であったと続ける。「レオーが活き活きとして攻撃的で積極的。初めはアントワーヌには合わないと思われたが、レオーに寄せていくにつれてドワネルになっていった。つまりアントワーヌ・ドワネルは、トリュフォーとレオーが共同で作り上げていったキャラクターということです」。

それを象徴するシーンとして、アントワーヌが精神科医から質問されるシーンが挙げられる。レオーがトリュフォー監督の指示に従い、物語の大筋から逸れないように自由に回答していったというエピソードを紹介すると、「トリュフォー自身はドキュメンタリーが大嫌いだと公言していますが、あのシーンはまさにドキュメンタリーとフィクションの融合。レオーでもありドワネルでもある凄まじいシーンです」と語った。

さらに劇中で描かれる、イングマール・ベルイマン監督の『不良少女モニカ』(53)とのつながりや、アルフレッド・ヒッチコック監督の『めまい』(58)にオマージュが捧げられた遊園地のシーン。トリュフォー自身のカメオ出演や、ジャンヌ・モロー、ジャン=クロード・ブリアリ、ジャック・ドゥミらヌーヴェルヴァーグを代表する映画人たちの登場シーンなど、映画ファンにはたまらない見どころを次々と紹介。「中盤でバルザックの詩の朗読する声はゴダールです。裏は取れていないのですが、何度も確認してあの声はゴダールに違いないと思っています。皆さんも確認してみてください」と呼びかけた。

取材・文/久保田 和馬