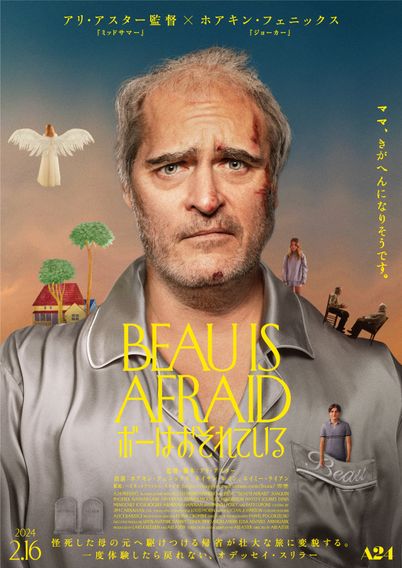

鬼才アリ・アスターが語る、最新作『ボーはおそれている』常識破りの構造の真意、ホアキン・フェニックスとの初タッグの感想は?

『ヘレディタリー/継承』(18)、『ミッドサマー』(19)を手掛けたアリ・アスター監督の最新作『ボーはおそれている』(公開中)は、母親のもとへと向かうホアキン・フェニックス演じる主人公のボーが辿る悪夢のような旅路を描いた、ブラックユーモア満載の3時間だ。アスター監督は本作について、「前2作を含めて、これらの作品を非公式な3部作のようなものだと僕はいつも考えていました」と語りはじめる。

「『ヘレディタリー』や『ミッドサマー』よりも踏み込んだ作品」

「この3部作は、家族という問題、親であることや子どもであることの重荷や、ただ誰かと関係を持つという重荷に取り憑かれている。これ以上同じテーマからなにを絞り出せるのかわからないから、きっと次にやる作品ではもっとそこから切り離されたものになるでしょう。ただ『ボーはおそれている』に関しては、『ヘレディタリー』や『ミッドサマー』とそうした共通点が間違いなくあるけれど、より深いところまで踏み込んだ作品になっていると思います」。

アパートで一人暮らしをしている小心者の男ボーは、近所の不良の振る舞いや、うがい薬をちょっと飲み込んでしまったことなど、些細なことにビクビクしながら悪夢のような日々を過ごしていた。セラピストの提案で母親のもとを訪ねようとした矢先、母が怪死したという連絡を受けアパートを飛びだすと、世界は激変していた。現実か夢かもわからなくなってしまった世界で、なかなか実家に辿り着けないボーは、地図に載っていない道を旅しながら、生まれてからいままでの人生が転覆するような体験をしていくことになる。

前2作では観客にトラウマを植え付けるようなホラー映画を生みだしたアスター監督。今作ではジャンルを一変させ、ギリシャ神話やフランツ・カフカ、ミゲル・デ・セルバンテスなど多くの文学から影響を受けて物語のアイデアを固めていったという。そしてカフカ的な不条理から始まり、ブラックコメディ要素とミステリー要素を通過してシュルレアリスムの極地へと達する。これまでのようにストレートにじわじわと観客の心理状態を翻弄するのではなく、どこか神話的な迷宮に観客をいざなっていく。

「型にはまったような物語をやるのはとても退屈なことです。僕は先がすべて読めてしまうような、とても見慣れたかたちの映画を観ることにも、とても退屈さを感じてしまう。次になにが起こるのかを予想できるということでさえもない。たぶん脚本について学べる本を読んで、その通りにやっている人が多すぎるんだ」と語るアスター監督は、「従来の映画の構造から抜け出し、小説みたいに感じる物語にしたかった。ある意味では常識破りな、直感で理解できる作品にしたかったのかもしれません」と説明。

徹底的にリライトを重ねた脚本は、当初のものから大きく変化したというが、根本にあるDNAは変わらない。アスター監督の個性とユーモアがぎっしりと詰め込まれた理想的なものになったようで、「この作品はいままでに手掛けたどの作品よりも“僕らしい”作品だ」と自信をのぞかせる。