アダム・ウィンガード監督が明かす、“昭和ゴジラ”へのリスペクトと新たな挑戦「怪獣映画のすべてをやり尽くした」

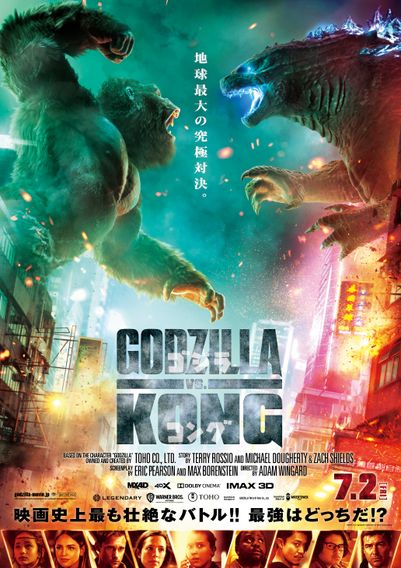

ハリウッド版「ゴジラ」と『キングコング:髑髏島の巨神』(17)の世界観がクロスオーバーする「モンスターヴァース」の最新作にして、すでに全世界興収5億ドルを突破する大ヒットを記録している『ゴジラxコング 新たなる帝国』(公開中)。前作『ゴジラvsコング』(22)につづいてメガホンをとったアダム・ウィンガード監督は、「究極の戦いを繰り広げた両者が次に進む道は明確でした。それは“協力”するということです」と本作の制作過程を振り返っていく。

「しかしそれは決して容易なものではありませんでした。彼らは2大モンスターであり、非常にナワバリ意識が強い。どちらもエゴが大きすぎるため、協力したとしても常になんらかの不安定な休戦状態が存在することにもなります。バディの刑事のようでもあり、相反するキャラクターでもあり、もちろん同じ視点を共有しているわけでもない。むしろそれこそが、私たちが探究しようとした要素でもありました」。

日本が世界に誇る怪獣映画の金字塔「ゴジラ」の生誕70周年と、「モンスターヴァース」の10周年というふたつの節目が重なった本作。前作で激闘を繰り広げた“破壊神”ゴジラと“守護神”コング。ゴジラは地上世界の王として、一方でコングは地下に広がる空洞世界の王として戦いの日々を送っていた。そんなある時、未確認生物特務機関モナークは、ある異常なシグナルを察知。やがて地上世界と地下世界が交錯し、ゴジラとコングの前に未知なる脅威が出現することとなる。

「“昭和ゴジラ”から多くの影響を受けた」

“共闘”という新たなステージに駒を進めるうえでウィンガード監督は、ゴジラとコングをはじめとした怪獣たちの描きかたが大きな挑戦のひとつだったと明かしている。「彼らの撮影スタイルを理解し、最適なアングルを把握すること。それは彼らとの充実した映画製作を経験することでしか習得できません」と、前作に引き続きメガホンをとったからこそできたものであると振り返りながら、「ゴジラとコングと映画を作ったという経験があれば、彼らと信頼関係を築くことができます。それは俳優たちと同じでしょう」と得意気な表情。

そして「同時に興味深くあったのは、これもほかの登場人物たちと同じように、ゴジラもコングも常に進化を続けているという点です」と続ける。「前作の時には、ほかの映画との連続性を確立することを重視していました。ゴジラはモンスターバースで確立された特有の雰囲気を活かし、コングも同じように『髑髏島の巨神』と同じキャラクターとして認識されることが重要だったのです。それでも私は、開発初期から彼らに新しい外観を与え、アップデートすることを考えていました」。

そこで取り入れられたものの一つが、ポスタービジュアルや予告映像でも話題を集めている、背びれがピンク色になったゴジラというこれまで見たことがないビジュアルだ。「私は元々ピンクや青色が好きでした。だからゴジラをその方向に連れていくことは自然の流れだったと思います」と語るウィンガード監督は、“新しい外観”をゴジラに与える案として脱皮することも視野に入れていたと明かす。しかしストーリーの流れとして、このようなかたちになったのだとか。

「この新しいデザインによって、“昭和ゴジラ”のような不条理な感覚に近付けることができたと思います」と、やはりその根底には日本が生んだゴジラへのリスペクトがあったようだ。「私は“昭和ゴジラ”から多くの影響を受けました。あの映画で体験できるアンダーグラウンドな領域やトリッピーなテクニカラーの雰囲気が大好きで、この映画でも同じような不条理を盛り込みつつ、それがさも現実であるかのように感じてもらいたかったのです。常に不条理と現実との境界線上にいられるように、地に足についたものにできるのか。この境界線上で遊ぶイメージを試みました」