【レビュー】キャデラックは失われても、ハリウッドの夢は消えない『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

クエンティン・タランティーノの9本目の作品『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』は、激動のハリウッドを経て失われてしまったものと、その末に残されているものについての映画だ。60年代初めに活躍したテレビ俳優のリック・ダルトン(レオナルド・ディカプリオ)と、彼のスタントを演じてきたクリフ・ブース(ブラッド・ピット)の友情、そして当時ハリウッドで実際に起きていたことを絶妙にミックスし、1969年のハリウッドを追体験しているような気分が味わえる。

タランティーノは1963年にテネシー州で生まれたが、母親の再婚に伴い1966年にロサンゼルスの東にあるアルハンブラ(余談だが、現在は中国系住民が多い地域として知られている)に引っ越す。アルハンブラから、ロマン・ポランスキー邸やリック・ダルトンの家があるハリウッド・ヒルズのシエロ・ドライブまでは車で約45分、同じロサンゼルス周辺といっても2つの街は人種構成から生活水準まで、全く異なる。時期的には、5、6歳のクエンティン少年が見ていた、近くて遠いハリウッドの風景が描かれている。タランティーノ家はその後ロサンゼルスの南にあるトーランス市(日本人居住者が多く住む地域)に移り、『ジャッキー・ブラウン』(97)は彼が青春時代を過ごしたトーランスや近郊のカーソンで多くのロケが行われた。

この映画には、1969年にあって、今のハリウッドにないものが映されている。配信やYouTubeはおろか、ビデオレコーダーもない60年代は、みんながテレビで放送される映画やドラマに釘付けだった。「ABC7を今すぐ観ろ!」なんて電話をかけるのも、この時代ならではだ。クリフ・ブースがばかデカいキャデラックを乗り回すシーンが多いが、今は電気自動車やハイブリッド車ばかりで、燃費が悪く縦列駐車に手こずりそうなキャデラックなんて滅多に見かけない。サンセット・ブールバードは1日中大渋滞で、あんなにすいすい進むことは滅多にない。そのどのシーンでも、クリフはシートベルト未装着だ。助手席に座るリック・ダルトンも、マンソン・ファミリーの女の子だって、スパーン映画牧場(当時映画の撮影などによく使われていたLA郊外の牧場)へ向かうフリーウェイを飛ばしているのにシートベルトをしていない。さすがにスタントマンのクリフの運転は安定しているが、車線変更をするのにウィンカーを出さない。2019年現在、ウィンカーを出さない大胆不敵なドライバーは絶滅していないが、シートベルト未装着での運転は立派な交通違反である。そして、クリフもリックも、そしてパーティに興じるスティーブ・マックイーン(ダミアン・ルイス)も、事あるごとにタバコに火をつけ、紫煙をくゆらせる。かつての映画ではカーチェイスのシーンだってシートベルトの有無に気をとられることはなかったし、タバコの健康被害についてお咎めを受けることもなかった。自由な創造を形にしたはずの映画まで、窮屈なコンプライアンスの世界に押し込まれてしまっている。映画製作者がそれを意識していないはずはないので、シートベルトもタバコも意図的なレジスタンスなのだろう。

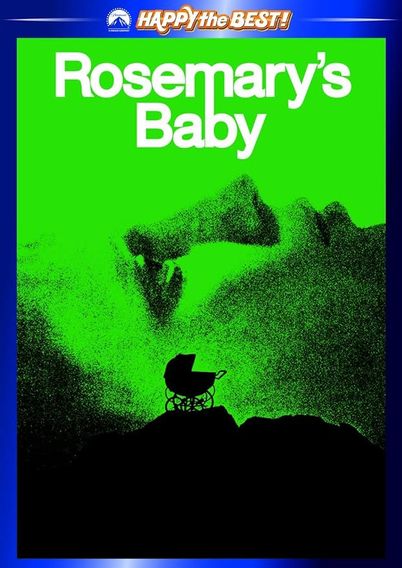

実際に、この『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』は“ポリティカル・コレクトネス”によって、映画の本質とは全く違うところで槍玉にあがってしまうこともある。5月のカンヌ国際映画祭で本作が初お披露目された際に、記者会見において「(シャロン・テート役を演じた)マーゴット・ロビーのセリフが少ないのはなぜか?」と聞かれたタランティーノ監督が質問者のNYタイムズ記者に「あなたの仮説を却下します」と答え、会見場に戦慄が走ったとの報道があった。カンヌ上映版から劇場公開版の編集で2分ほど長くなっており、自身が出演する映画をウエスト・ハリウッドの映画館で観るシーンが増えているそうだ。また、シャロン・テートの夫で映画監督のロマン・ポランスキーは、リックのセリフにもあるように『ローズマリーの赤ちゃん』(68)などの作品がハリウッドで絶大な評価を受け、アメリカに居を移した。その後1977年に起こした性的暴行嫌疑により収監、アメリカを追放されていたが、2002年の『戦場のピアニスト』でアカデミー賞監督賞を受賞(授賞式には不参加)。2018年には、昨今の#MeToo運動を受けて映画芸術科学アカデミー会員を除名処分となっている。ハリウッドにおける多様性促進はとても大切なテーマであるし、犯罪行為と作品そのものの線引きについては、日本でも常に問題になっている。だが、多くの観客が作品を観る前にこのようなポリティカル・コレクトネスをあげつらって攻撃するメディアの不寛容性には、タランティーノ監督がノーコメントを貫くのもわかる気がする。

今作は失ってしまったものを嘆き哀しむだけの懐古趣味の映画ではない。ハリウッドという世界中のクリエイターが夢を抱いて集まる場所において、今も変わらずに残るものがある。テレビ俳優から映画俳優への転換が難しく自信喪失しているリック・ダルトンを勇気づけるのは、テレビの画面の向こうで見てくれていたファンの言葉だし、遠いと感じていたハリウッド映画業界の扉だって、ほんの小さなきっかけで開くこともある。俳優とスタントマンではなくても、リックとクリフのように長年一緒にハリウッドの栄枯盛衰を見てきた盟友の存在も変わらない。そして、リックがマーヴィン・シュワルツ(アル・パチーノ)と食事をする“Musso&Frank Grill”も、シャロンと友人たちが食事をするメキシコ料理“El Coyote”も、シャロンが映画を観る“The Bruin and Village Theatre”も、ちょっとだけ映るドーム型の映画館“Cinerama Dome”も、2019年のハリウッドにまだ存在する。2つの映画館では先週の先行上映に続き今週から『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』が上映されており、連日満員となっているようだ。映画監督を目指すタランティーノを形成した60年代のハリウッドにあったものが未だに残っているのが、彼がハリウッドを愛してやまない理由なのだろう。

文/平井伊都子