鬼才キム・ギドク監督のお茶目な素顔!ハーレム状態の取材にウハウハ

すさまじい暴力性のなかに、人間の深淵の怒りと悲しみを投影してきた鬼才キム・ギドク。『サマリア』(04)で第54回ベルリン映画祭銀熊賞、『うつせみ』(04)で第61回ヴェネチア映画祭銀獅子賞、自身の3年間の隠遁生活を撮ったセルフドキュメンタリー『アリラン』(11)で第64回カンヌ国際映画祭ある視点賞を受賞。そして、久しぶりの本格的劇映画『嘆きのピエタ』(6月15日公開)では、第69回ヴェネチア映画祭で、韓国映画初となる最高賞の金獅子賞に輝いた。来日したキム・ギドク監督にインタビュー!作風のイメージとはかけ離れた、監督のお茶目でフレンドリーな人柄にはびっくり仰天のインタビューとなった。

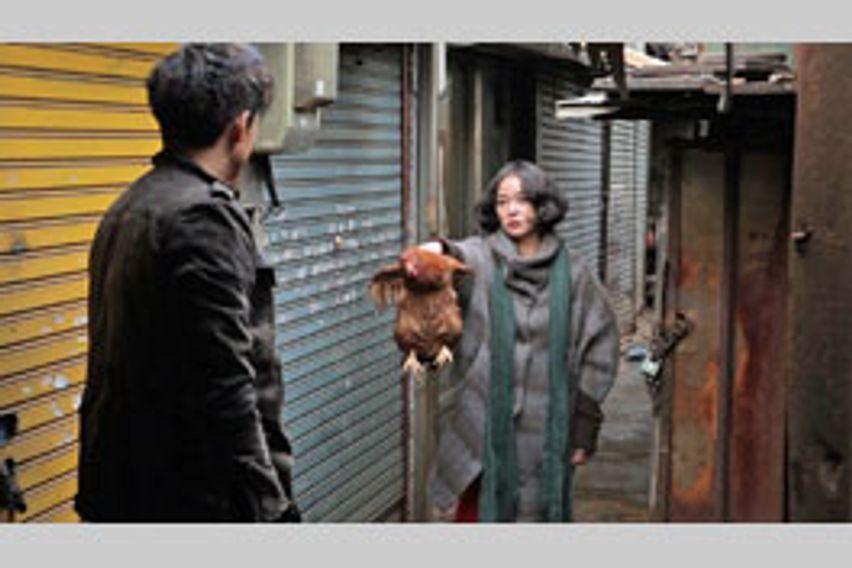

『嘆きのピエタ』は、天涯孤独の借金取り立て屋ガンド(イ・ジョンジン)と、彼の前に現れた、実の母だと名乗る女性ミソン(チョ・ミンス)との交流を通して、壮絶な親子愛を描くサスペンスだ。「最初は、暴力とは何かを悟ってもらう復讐劇にしようと思いました。でも、脚本を書いていくうちに、ガンドを理解し、許したいと思うようになったんです。最初はタイトルも『悪魔』とか、残忍な人物を表わすものを考えていましたが、どんどん変わっていき、やがて『ピエタ(英題)』になりました」。

ピエタとは、十字架から降ろされたイエス・キリストを胸に抱く聖母マリア像のこと。ちなみに、最初に監督が想定していた、むごい結末には思わず仰け反った。「最初に考えたラストは、ガンドの前で母親が油を被り、焼死するというものでした」。そこから変更した、予想だにしない結末も相当強烈だが、深い余韻があり、それはピエタという言葉に凝縮されている。

本作では、色々な立場の母親が登場するのが印象的だ。「母性を表現するに当たり、自分の母親に対する思いをかなり反映しました。また、もう一つ影響を受けたのは、私が今まで生きてきたなかで出会った女性たちです。全ての男にとって、全ての女性は母親である、と私は思っているので。すなわち、男性は女性から幸せを得たり、癒してもらったりと、女性がいないと生きられないとも思っています」。

そう言いながら、ギドク監督はいきなり「あ!」と声を上げた。「今、私は9人の女性に囲まれ、男は自分一人だと気付いて、びっくりしたんです。この状況は幸せなのか?それとも危険なのか?と急に思ってしまって」と、素っ頓狂なことを口走る監督に、インタビュアーやスタッフは唖然となる。そこで思い切って、「今の環境をベースに、新作を撮ってみては?」と悪乗りして提案すると、ギドク監督は満面の笑みで「そしたら、皆さん、出演していただけますか?」といきなりオファー!?戸惑いながらも全員がうなずくと、監督はさらに「このなかの一人とラブストーリーが芽生えるとか?それとも、私を巡って喧嘩を始めるのでしょうか?喧嘩をしたい方は?」とノリノリに質問。全員が笑顔で「はーい!」と手を挙げると、モテモテぶりにご満悦の監督が「一番早く手を上げてくれた方、後で連絡させていただきます」と語り、全員が大爆笑!

その後、気を取り直して、再び本作の話題へ。自身が描く暴力について、ギドク監督が述べた持論が興味深い。「私は、ドラマを見せるための感情の一つとして、暴力を描くことはありますが、暴力を正当化して良いものだと思ったことは一度もありません。暴力には必ず原因がある。ガンドにとってのそれは、母親に捨てられたという事実ではないかと。殴られたりすることだけが暴力ではなく、幼い子供にとって、母親に捨てられるという行為は、一つの暴力だと思います」。

また、前述の三大映画祭を制したギドク監督に、賞に対する考え方も聞いてみた。「賞を嫌いな人なんていないし、コンテストに参加する以上は、どうしても期待してしまいます。ただ、賞を受賞することよりも、賞によって次の道が開ける、マーケットが広がることの方が重要ですね。特に、メジャーの会社の出資で映画を撮らない私のような監督にとって、賞はやはり必要なものです。そういう意味では、本作も賞を撮ったからこそ、たくさんの方に見ていただけるきっかけができたと思います」。

『嘆きのピエタ』の、静かで壮絶なエンディングは、まさに芸術の域にある。実際に、ヴェネチアで最高賞獲得の栄誉は、ギドク監督が唯一無二のストーリーテラーであることを裏付けた。そんな作品の素晴らしさを再確認すると共に、監督のチャーミングな素顔も再発見できたインタビューだった。【取材・文/山崎伸子】