元トーキング・ヘッズ、デヴィッド・バーン×鬼才スパイク・リー!『アメリカン・ユートピア』の多幸感に迫る

デビュー以来40年以上にわたり、アメリカの音楽シーンのカリスマとして活躍を続けているデヴィッド・バーン。先鋭的なロックバンド、トーキング・ヘッズのフロントマンとして注目を集め、ソロ転向後もアーティスティックな感性を武器に創作活動を続けている。そんな彼のコンサートの模様を収めたドキュメンタリー映画が『アメリカン・ユートピア』(近日公開予定)だ。これは映画ファンも無視できない。というのも、監督を『ブラック・クランズマン』(18)でアカデミー賞をはじめとする賞レースをにぎわせた鬼才、スパイク・リーが務めているからだ。

ここに収められているのは、2019年11月にニューヨーク、ブロードウェイで行なわれた公演の模様。前年にバーンが発表したアルバム「アメリカン・ユートピア」の楽曲を核として、トーキング・ヘッズ時代のヒット曲を含む、キャリアを網羅したラインナップになっている。これだけでもバーンのファンにはうれしいが、注目ポイントはそれに留まらない。聴かせるだけでなく、“見せる”ことにこだわっているのだ。

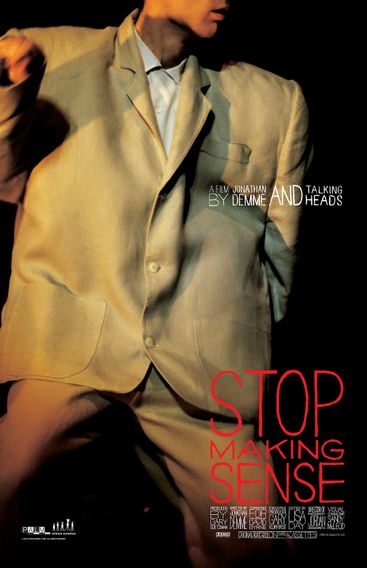

ライブ映画の金字塔『ストップ・メイキング・センス』にも通じる躍動的なパフォーマンス

ファンはご存知の通り、バーンのライブはステージングに定評がある。ロックのライブにありがちな、大がかりな舞台装置やセットを駆使するワケではない。バーンが注力するのは、ダンスやパフォーマンスなどの肉体的な表現だ。映画『アメリカン・ユートピア』でも、それは一貫している。すだれ状のカーテンに囲まれたステージに、セットはない。それどころか、アンプもスピーカーも、それをつなぐコードもない。楽器は現代の無線技術を活かしたコードレス仕様。バーンを含む総勢12名のパフォーマーは、歌い、踊り、奏でながら、ステージという空間を闊歩することができるのだ。

バーンのコンサート映画というと、トーキング・ヘッズ時代に作られた『ストップ・メイキング・センス』(84)を連想する人も少なくないだろう。のちに『羊たちの沈黙』(91)でアカデミー賞を獲得するジョナサン・デミ監督の出世作。この作品も音楽だけではなく、視覚的にも訴える秀作だったが、『アメリカン・ユートピア』も、これに通じるものがある。

たとえば、1曲目はバーン一人の演奏で始まり、曲を重ねるたびにステージ上にメンバーが増えていく展開や、パントマイムのようなバーンのアクション。そしてなにより、躍動的なパフォーマンスの数々。『ストップ・メイキング・センス』を観ているファンならば、同様の興奮がよみがえるに違いない。

スパイク・リーのセンスが光る『アメリカン・ユートピア』のさらなる深化

とはいえ、『アメリカン・ユートピア』には、さらなる深化が見て取れる。それこそが、鬼才スパイク・リーの腕の見せどころ。ポップな映像にこだわる彼は、正面からの観客目線のビジュアルのみならず、多角度からステージの模様を捉えている。なかでもおもしろいのは、ステージを天井から俯瞰した映像。往年のミュージカル映画のようにきっちり計算された動きがそこにあることを伝えているばかりか、胸が躍るようなビジュアルを構成している。これはクールな視点で捉えていた『ストップ・メイキング・センス』とは大きく異なる点だ。