『ROMA』に『Mank』、『ライトハウス』…名匠たちが試みる“モノクロ映像”へのこだわり

近年“モノクロ映画”が脚光を浴びている。その代表例がアルフォンソ・キュアロン監督の『ROMA/ローマ』(18)とデヴィッド・フィンチャー監督の『Mank/マンク』(20)だ。それぞれの年の賞レースを大いにわかせたこの2作品は、モノクロ映像の驚異的な美しさや技巧が絶賛され、共にアカデミー賞撮影賞を受賞した。

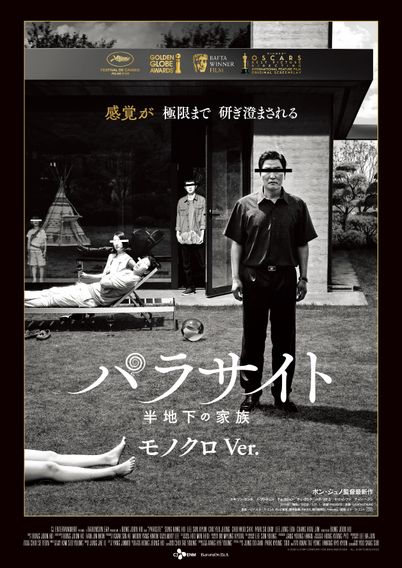

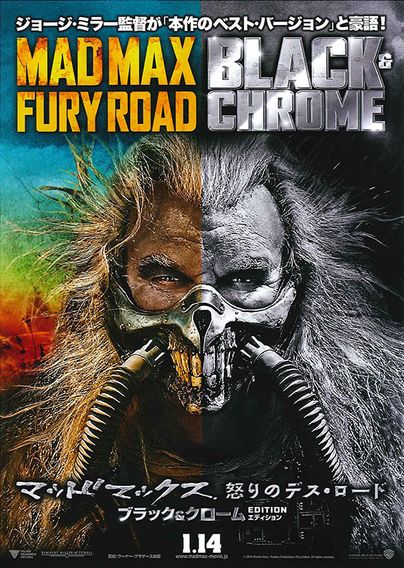

さらにカラー映画として公開された超メジャータイトルの『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(15/ジョージ・ミラー監督)、『LOGAN/ローガン』(17/ジェームズ・マンゴールド監督)、『パラサイト 半地下の家族』(19/ポン・ジュノ監督)のモノクロ・バージョンが相次いで作られ、劇場公開もしくはBlu-rayに特典として収録されたことも記憶に新しい。

商業的に不利なモノクロ映画に挑戦することとこだわりの映像表現

とはいえ、これらの数例をもって「いま、モノクロ映画がブームだ!」と言いたいわけではない。ここ数十年の過去を振り返ってみると、名だたる監督たちがモノクロ映画を世に送り出してきた。『マンハッタン』(79/ウディ・アレン監督)、『エレファント・マン』(80/デイヴィッド・リンチ監督)、『レイジング・ブル』(80/マーティン・スコセッシ監督)、『ベルリン・天使の詩』(87/ヴィム・ヴェンダース監督、一部カラー)、『シンドラーのリスト』(93/スティーヴン・スピルバーグ監督、一部カラー)、『サタンタンゴ』(94/タル・ベーラ監督)…etc。いずれもカラー作品が当たり前の時代に作られた映画だが、鮮烈なモノクロ映像が脳裏に焼きつく名作ばかりである。

商業的に不利なモノクロ映画は資金集めが難しい。輝かしいキャリアを誇る大物監督が構想した『ROMA/ローマ』や『Mank/マンク』は、企画の実現までに長い歳月を要した。『シンドラーのリスト』さえも、スピルバーグが『ジュラシック・パーク』(93)を撮ることを条件にスタジオから承認を得られたとされている。それでもこれらの監督たちが幾多の苦難を覚悟で、モノクロで撮ろうとしたことには、当然ながら強いこだわりがある。

例えば『Mank/マンク』はオーソン・ウェルズの『市民ケーン』(41)の製作秘話というべき内容であり、フィンチャーと撮影監督のエリック・メッサー・シュミットはこの不朽の傑作が打ち立てた斬新な映像様式の再現を試みた。超高解像度の8Kデジタルカメラで撮影を行い、ポストプロダクションにおける精巧な加工によってフィルム的な質感を創出した。いわば“デジタル時代ならではの最先端のモノクロ映画”だ。

自らの映画の“古典化”を試みる名匠たち

一方、『LOGAN/ローガン』や『パラサイト 半地下の家族』の場合は、数多くの古典作品を敬愛する作り手のモノクロに対する“ロマン”の表れだろう。『LOGAN/ローガン』のマンゴールドは1940~50年代のフィルムノワール、『パラサイト ~』のポン・ジュノは韓国の偉大な先人監督であるキム・ギヨンの『下女』(60)から多大なインスピレーションを受けた。

そんな彼らがデジタル技術の力を借り、21世紀に撮った自らの映画の“古典化”を試みたというわけだ。この2作品のモノクロ版はさほど違和感なく観られるが、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』はかなり印象が変わる。オリジナルのカラー版の色味がどぎついぶん、色彩が欠落したモノクロ映画の大きな特性である抽象性が際立ち、砂漠の荒涼とした世界観がまったく別物のように見えてくる。