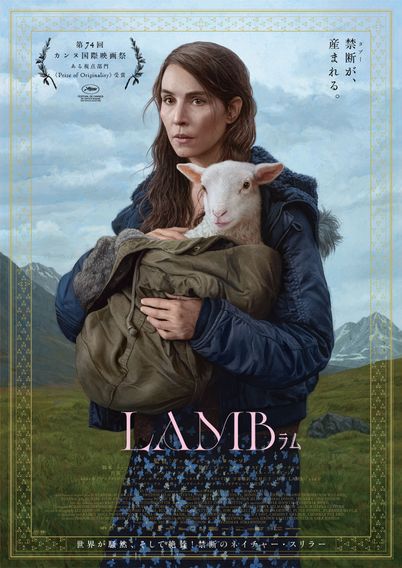

異色のヒット作『LAMB/ラム』の監督が、最大のタブー“アダちゃんの秘密”をついに明かす!

「アダが撮影現場に存在しているような感覚を味わっていました」

人間の夫婦に育てられたアダは、やがて二本足で歩行し、羊の頭を持った“かわいい子ども”になっていく。そんなアダの映像化をヨハンソン監督は次のように説明する。

「撮影現場には4頭の子羊がいました。本編の第1章では、だいたいそれらの本物の子羊を使いました。時間が経つにつれて4頭は成長するので、第2章、第3章を撮る頃には大きくなりすぎたんです。そこからは、年齢は5歳か、もうちょっと上くらいの10人ほどの子役に参加してもらい、パペットも取り入れました。パペットを動かし、そこに子役たちが合わせるのですが、彼らには忍耐の必要な演技でしたね。このように人間の俳優、パペット、本物の子羊をあらゆる方法で使い分け、そこにビジュアル・エフェクトを加えたわけです。アダが歩いたりしていなければ、本物の子羊がメイン。歩くシーンや、被ってる帽子などにCGが入っています。結果的に、われわれスタッフも、俳優たちも、実際にアダというキャラクターが撮影現場に存在しているような感覚を味わっていました。完成した映像を羊飼いの友人に観せ、どこがリアルじゃないか指摘してもらったところ、彼ですら本物の羊とCG部分の区別ができませんでした(笑)」。

そしてラストシーンで画面に登場するのが、あの恐ろしいクリーチャーである。そのデザインはどこから生まれたのだろうか。「確かに、あれはこだわりました。有能なメイクアップ・アーティストの助けを借りて、長い時間をかけてどんなスタイルが正しいか模索し、あのデザインに行き着いたのです。アイスランドの羊の特徴も取り入れています。じつは最近、グリーンランドで暮らす人から、あのクリーチャーの造形をグリーンランドで見たことがあると聞きました。どうやら彫刻のようなので、私もそのうち確認しに行かなくては…(笑)。あれがなにを象徴するのかは、観た人それぞれで解釈してほしい。自然の象徴かもしれないけれど、あらゆる解釈が可能ですから」。

ここでも「観客に解釈を委ねる」というスタンスを崩さないヨハンソン監督。この精神は映像作家としてのポリシーのようだ。「長い時間かけて脚本を書き、映像化に取り組んできたので、私自身にとっても、作品のイメージ、そこに込めた意味が変わっていきました。新たな意味が見つかった部分もあります。完成作を観た人から、私が考えもつかないテーマを教えられることもあり、それを私も受け入れます。そんな風にそれぞれの立場で映画を解釈してほしいんです」。

「やはり超現実的な要素や、普通のようで普通じゃない表現に惹かれるみたいです」

すっかり本作で有名になったヨハンソン監督だが、じつは特殊効果(ビジュアル・エフェクト)などのスタッフとして、様々なハリウッド大作に関わっていることが知られている。「アイスランドで撮影された『オブリビオン』では照明を担当しました。あと特殊効果では、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』でマッツ・ミケルセンが登場する冒頭シーンの星の黒い砂、『プロメテウス』ではノオミやシャーリーズ・セロンが走るシーンでの多数の石などを手掛けています。ちなみにノオミとは『プロメテウス』の現場で話す機会はなかったのですが、彼女は6歳までアイスランドで暮らし、アイスランド語も話すので、今回の『LAMB/ラム』の役にぴったりだと思ってオファーしました」。

そして気になるのは、『LAMB/ラム』の次にどんな作品を届けてくれるかだが…。「新しい作品に取り掛かっています。まだ実現するかどうかわかりませんが、『LAMB/ラム』と同じようにイメージを積み重ねています。いまの段階で言えるのは、たくさんの動物が出てくること。そして奇妙な要素が含まれていること。たぶんアイスランドで製作すると思います。とはいえ、ほかの国でも起こりうる設定なので、ここ日本でも理解してもらえるでしょう。誰もが知っている要素が、違った場所で展開していく、というか…これ以上詳しくは明かせませんが。私は映画のジャンルに強いこだわりはないものの、やはり超現実的な要素や、普通のようで普通じゃない表現に惹かれるみたいです」。

最後にヨハンソン監督にとって映画を作る喜びがどこにあるのか聞いてみた。「やはりチームワークですね。クリエイティヴな才能と同じゴールを目指す感覚が大好きです。私のクルーのほとんどは、長年、同じ業界で一緒に仕事をしているので、おたがいを心から理解し合う友人たちです。映画は一人で作ることはできません。才能のある気の合った仲間と仕事ができることを、私は心から楽しんでいます」。

アイスランドの気心の知れた仲間と作ることで、『LAMB/ラム』のような自由な発想が生まれるのかもしれない。ヴァルディミール・ヨハンソン監督が仕掛ける、さらなるサプライズと衝撃に、いまから期待は高まるばかりだ。

取材・文/斉藤博昭