「女性がホームに飛び込んで…」高橋洋が明かす、日韓合作ホラー『オクス駅お化け』に至る道のり

日韓合作の都市伝説ハイブリッドホラー映画『オクス駅お化け』が公開中だ。本作は、2011年にNAVERウェブトゥーンミステリー短編として発表され、当時1億を超える閲覧数を獲得した韓国発のホラーウェブコミック(ウェブトゥーン)が原作。ソウルの実在の地下鉄駅を舞台に、ウェブ媒体のニュース記者が、ある人身事故の真相を追ううちに怪現象に巻き込まれる姿を描きだす。

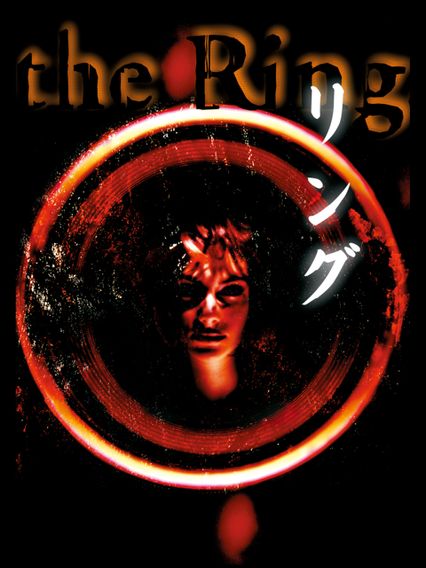

原作コミック発表当時、世界中のネットユーザーに恐れられた鳥肌モノの都市怪談を実写化するため、“Jホラーの生みの親”として名高い『リング』(98)の高橋洋と『アパートメント』(07)を手掛けたイ・ソヨンが共同で脚本を担当。さらに脚本協力として『貞子vs伽椰子』(16)で監督を務めた白石晃士が参加しており、JホラーとKホラーのコラボレーションが実現した。

MOVIE WALKER PRESSでは脚本を務めた高橋に、プロデューサーのイ・ウンギョン同席でインタビューを実施。聞き手には、映画美学校で高橋の指導を受け、高橋の監督作で助監督も経験した近藤亮太監督が務める。近藤監督は監督作『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』が本年開催された「第2回日本ホラー映画大賞」で大賞に選ばれ、商業デビューを勝ち取ったホラー界期待の新星だ。デビュー作のクランクインを控える近藤監督が師匠の着想の源に切り込んだ、ホラー愛に満ちたインタビューをお届けする。

「実在するオクス駅を取材して、物語を作り上げていきました」

――はじめに、『オクス駅お化け』に高橋さんが参加した経緯を教えてください。

高橋洋監督(以下、高橋)「2015年ごろ、プロデューサーのイ・ウンギョンさんから『韓国のウェブトゥーンを長編映画のシナリオにできないか』とメールが来ました。『ついてはソウルでシナハンしませんか』と。行ってみてなによりびっくりしたのは、オクス駅が実在の駅だったことで、実際に撮影もできるし、駅の名前を出して怪奇現象が起きていることにしてもいいと。人身事故や幽霊の話も、駅の職員たちが普通に取材に答えてくれるんです」

――すごいですね。日本だと、ホラー映画ではなかなか許可がもらえないことも多いですよね。

高橋「そうなんですよ。原作のウェブトゥーンは2011年ごろに描かれたんですが、2011年と脚本を書き始めた2015、6年ごろで違ったのはスクリーンドア、日本でいうホームドアというのが、韓国ではすでに完備されていたんですね。物語のきっかけとなる人身事故を描くには不向きな状況でしたので、どうしよう?と考えていたら、『実は地下に廃駅があるんです』と教えてもらって。それならオクス駅そのものは難しくても、廃駅も含めて物語が描けるぞと。実際にそこで撮ったわけではないですが、錆び付いた駅の標識などは実際にあったんです」

――あのような廃駅がそのまま残っているというのは驚きます。高橋さんが脚本を書かれていた時期に、ブログで列車恐怖症について書かれた記事が非常に印象に残っているのですが、本作の着想のもとになっている経験なのでしょうか。

高橋「よく覚えていますね(笑)。昔、新宿駅の山手線のホームで電車を待っていた時のことですが、ちょっと様子のおかしな感じの女性が立っていて、40代くらいに見えるんですが少女っぽい白いワンピースを着ていて、両手で薄汚れた白いバッグを抱えていて。あんまり見ないようにやり過ごして電車を待っていたら、突然ホームで悲鳴が上がって、振り返ったら女性が線路にしゃがんでいて、電車がもの凄い警笛を鳴らしながら迫ってきて、ズルッと呑み込んでしまった。騒然となってるホームを振り返ったら、先ほどの女性が持っていたバッグだけが、ポツンと残されていた…という」

――まさに『オクス駅お化け』の冒頭を彷彿とさせる、怖い体験ですね。

高橋「それ以来、列車恐怖症になってしまって、ホームに電車が入ってくる時になにかに掴まっていないと引きずり込まれそうな気がしていました。『オクス駅お化け』では、その時の怖い感じを出せるぞと思って書き始めて、取材や体験をもとにして、原作の冒頭に出てくる女性が、なぜオクス駅に出るようになったのか、というところから物語を組み立てていきました。オクス駅は埋め立てて作られた駅だそうで、昔は井戸もあったという話があるんです」

――井戸が登場するシーンは『リング』を彷彿としましたが、そもそも実際のオクス駅にあったんですね。

高橋「そうなんですよ。オクスは玉水と書くんだけど、実際にいい水が湧くのでその地名がついたそうです。それと、日本で1948年に起きた『寿産院事件』に以前から興味があったので、元の事件を養護施設に変更したうえで、これが埋め立てられたら…というプロットを組み込んでいきました。ただ、そうやって色々と詰め込んでいったら、かなり入り組んだストーリーになってしまって。流石に複雑すぎるから一度検討ということで、そこからだいぶ時間が開いてしまいました。その間に白石晃士さんやイ・ソヨンさんに脚本に入ってもらい、完成したという次第です」