名匠への敬意、ウクライナ紛争、母国フィンランド…引退を撤回したアキ・カウリスマキが復帰作『枯れ葉』に込めた思いを探る

2017年、『希望のかなた』のプロモーション中に映画監督引退を宣言してから6年、アキ・カウリスマキは『枯れ葉』(公開中)で観客のもとへと帰ってきた。第76回カンヌ国際映画祭審査員賞に輝いた『枯れ葉』は、労働者3部作『パラダイスの夕暮れ』(86)、『真夜中の虹』(88)、『マッチ工場の少女』(90)に連なる一作。これまで厳しくも優しいタッチで貧しい市民の悲喜劇を作り続けてきた彼が本作で描いたものとは。映画評論家の遠山純生氏に、『枯れ葉』におけるカウリスマキの映画術や心情を考察してもらった。

※本記事は、ストーリーの核心に触れる記述を含みます。未見の方はご注意ください。

陳腐とさえ呼べそうな、カウリスマキ流のすれ違いメロドラマ

ヘルシンキで暮らす、中年に差しかかった感じの、少なくとももう若くは見えない適度にくたびれた独身の男女。オンコールワーカー(必要なときに呼びだされる労働者)としてスーパーマーケットに雇用され、棚に商品を補充する仕事をしているアンサ(アルマ・ポウスティ)は、賞味期限切れのサンドイッチを店のごみ収集容器から“盗んだ”(それに、貧困層の見知らぬ男に廃棄食品を分け与えた)ことを警備員に見とがめられ、解雇される。おかげでその日から、彼女は生活費の心配をするはめに。一方、アルコール依存の肉体労働者ホラッパ(ユッシ・ヴァタネン)は、勤務中に飲酒したのがバレてクビに。彼はなにごとも自分のしたいようにしかやらない。このことは冒頭近く、作業が一段落したあと「禁煙」表示を背にして一服する彼の姿に端的に示される。

物語にのみ着目すれば、この『枯れ葉』は、ごみ収集人の男とスーパーマーケットのレジ係の女のロマンスを描いたかつてのカウリスマキ作品『パラダイスの夕暮れ』の21世紀版・中年版焼き直しにも見える。骨子だけ抜きだしてみると、この2本はとてもよく似ているからである。その骨子とは、次のようなものだ。労働者階級の孤独な男女が知り合い、互いに惹かれ合う。けれども交際するうちに、2人の関係は困難なものとなり、彼らは別れることに。とはいえやはり、互いのことが忘れられない。女は男との再会を期すが、男はトラブルに遭って負傷し、会うことが叶わなくなる。やがて傷の癒えた男は女との再会を果たし、2人が手を取り合って生きていくことが暗示される。つまり、古臭くてほとんど陳腐とさえ呼べそうなすれ違いのメロドラマ。これをカウリスマキが料理することで、独自の魅力をたたえた「映画」になるのはいつものことだ。

ただし、主人公の男女がまだ若い『パラダイスの夕暮れ』の展開は、『枯れ葉』より多少起伏に富んでいるし、とりわけまだ20代と思しきヒロインは、レジ係の職をリストラで失ったあとに新たに雇用された衣料品店の経営者から言い寄られ、それをきっかけに同じ下層階級の恋人をいったん見捨てようとする。もっと歳を重ねた『枯れ葉』のアンサは、もはやたいして異性に期待を寄せないし、新たな恋の可能性を半ば諦め、半ば恐れてもいるようだ。彼女とホラッパの出会いのきっかけは、後者が年長の同僚フオタリ(ヤンネ・フーティアイネン)の誘いで赴いたカラオケバーである。1曲歌い終えたフオタリは、隣席の女性からその声のよさをほめられる。その女性はアンサの同僚である。2人が話し込むなか、各々の隣に腰かけたアンサとホラッパは、互いの存在を気に留め始める。別の男性客がシューベルトのセレナーデを歌い始めるなか、ホラッパはつと立ち上がって、物陰に隠れるようにして煙草を吸い始める。この間ずっと、幾度も遠慮がちに互いをちらりと盗み見る2人を画面として具体化するのは、ごく単純な切り返し撮影の連続にすぎないのだが、相手を一べつして目が合うたびに一方が目を伏せ、またおずおずと相手のほうに目をやるその繰り返しが独特の間合い、及び背景に流れる歌曲と相まって、初対面の男女の心理的機微を浮かび上がらせる。

カウリスマキ映画に欠かせない映画鑑賞デートと犬

こうしたシンプルながら精妙な描写は、カウリスマキが長年かけて培ってきた映画作法の賜物だといえる。その方法とは、次のようなものである。例えば、出来上がった映画がそうであるように、脚本のなかに書かれたセリフもごくわずかであるが、一切セリフのない役柄にいたるまでどのような人物であるかが書かれているそうだ。原則としてリハーサルはなし、各ショットはワンテイクしか撮らない。特定のリズムを画面に付与したいときだけ、カウリスマキが俳優たちに向けてみずから演じつつどうふるまえばいいかを示してみせる。とはいえセリフ同様、動きももっさりとしていて最小限だ。カウリスマキ映画の独特のリズムは、画面内のアクションとカッティングのタイミングともども、無類の音楽好きらしいこの作家の頭のなかで、撮影前にすでに出来上がっているらしい。なにしろ編集の必要がないくらいに効率的に撮っていくようなのだ。

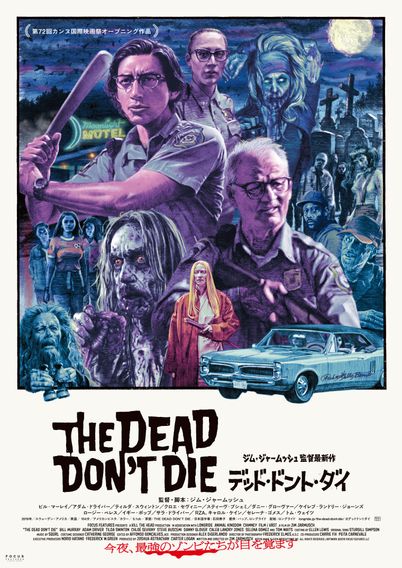

デートといえば映画観賞なのも、いかにもカウリスマキである。アンサとホラッパは初デートで(カウリスマキの友人でもある)ジム・ジャームッシュのゾンビ映画『デッド・ドント・ダイ』(19)を観賞したあと、映画館の前で既婚者の男女の恋と別離を描いたデイヴィッド・リーン監督の英国映画『逢びき』(45)のポスターを背にして、次の逢引きの約束をする。このときアンサは自宅の電話番号を記したメモをホラッパに手渡す。まだお互いの名前も告げ合わないまま約束を交わす、どこかズレた2人である。けれどもホラッパは、不注意にもそのメモを落として失くしてしまい、最後に別れた映画館の前で幾晩も彼女が通りかかるのを待ち続けるはめになる。そんな調子で、彼らはぶきっちょに互いの距離を縮めていくのだが、うまく関係を築けそうになったところで、ホラッパのアルコール問題が邪魔をする。酒が原因で父と兄を喪ったアンサは、恋人の悪癖に耐えられない。ホラッパのほうも、ルールなどどこ吹く風で好き勝手に生き続けてきた男だ。だから別離がそれに続く。再び訪れた無聊と孤独のなぐさめに、いまや工場労働者となったアンサは殺処分寸前の薄汚いが可愛らしい犬を引き取り、洗ってきれいにしてやったうえで飼い始める。犬もまた、ある時期以降のカウリスマキ映画にほとんど欠かせない存在だ。