“漂流するアメリカ”を描き続ける米インディーズ映画界の至宝、ケリー・ライカートが見つめるもの

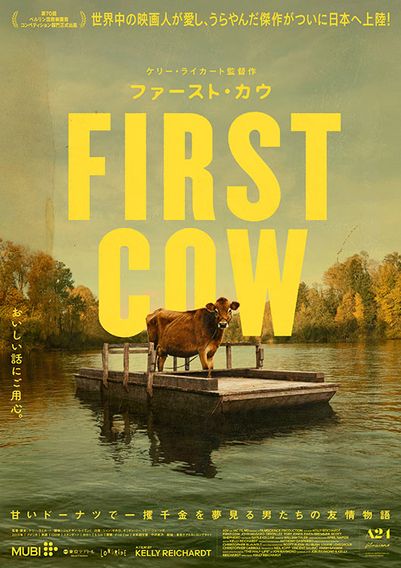

時代も主題も違う『ファースト・カウ』と『ショーイング・アップ』だが、どちらも友情と孤独についての映画

実際、ライカート映画の画面は尋常じゃなく暗い。どの作品でも夜はほとんど全くなにも見えないといってよいほどの暗さだ。もちろん、夜は暗いものだ。まして街灯などなく、ろうそくの火や焚き火しか明かりがなければ、それ相応の暗さになるのは当然である。だからライカート映画の夜は、本来の暗さをそのまま映し出すという、リアリティを追求したがゆえの暗さではあるだろう。しかしそのことに加えて、この暗さは政治的な選択でもある。周辺化されてきたものたちに光を当てて、メインストリームへと送り出すことは一見いいことに思えるが、その光を当てて目立たせるという方法はまた特権的なものを作り出し、ほかのものたちが周辺化されるだけだ。

だから、光を当てるより、影を見つめることをライカートは選択する。ライカートの暗さはリアリティや美点な観点から選択であると同時に政治的なものでもあるのだ。日本では『ナイト・スリーパーズ ダム爆破計画』(13)というタイトルでリリースされたライカート監督長編5作目の原題は『Night Moves』。夜にうごめくものたち。光の当たる特権的なものたちに対して、ほとんどなにも見えない無数のものたちを注視するライカート映画の象徴するようなタイトルである。

ライカートの新作『ショーイング・アップ』は女性芸術家の映画だ。この映画のおもしろいポイントの1つは、芸術あるいは芸術家をまったく特権的なものとして描いていない点だろう。個展のために作品作りに苦悩する芸術家のお話なのに、まず描かれるのは、大家とのトラブル(お湯が出ない)だったり、鳩の世話だったりする。作品作りよりも鳩の鳴き声が気になってしょうがない映画なのだ。銃撃戦よりも小鳥の世話をしている『ミークス・カットオフ』が思い出される。

特権的なものではなく、周辺化されて、いままで描かれてこなかった無数のものたちを捉えるといっても、そんなものたち同士がわかりあい、特権的なものたちに対して連帯できるかというと、そう簡単にはいかない。ここにライカートの映画の厳しさがある。『リバー・オブ・グラス』のうだつの上がらない男女2人は、似たもの同士でありながら、いつまでもすれ違ったままだ。かつては親友だった中年の男2人が温泉に行き、戻ってくるだけの描いた恐るべきヒーリング映画『オールド・ジョイ』(06)は、本来手を組むはずの者同士が口論しあい、マウントの取り合いに陥ってしまう事態がさりげなく描かれる。『ミークス・カットオフ』の先住民と女たちの言葉の通じないコミュニケーションのあり方や、『ウェンディ&ルーシー』(08)のオレゴンの街の人々のよそよそしさもそこに加えてもいいだろう。

さらに『ナイト・スリーパーズ ダム爆破計画』が主として描くのは、ダムの爆破ではなく、環境保護論者2人がダムを爆破したあと、仲間が自分のことを裏切るかもしれないという疑心暗鬼についてである。また、『ライフ・ゴーズ・オン 彼女たちの選択』(16)の相たいする人との気持ちを通わせることがついに叶わぬ孤独な女たちもいる。もちろん『ファースト・カウ』と『ショーイング・アップ』も描かれる時代も違えば、主題も違うが、どちらもやはり友情と孤独についての映画である。新作のこの2本は、厳しさというよりユーモラスな視線が強く出ているような気もするけれど。

今まで語られることがなかったものたち、正確には、どこかで誰かに語られていたはずが、いつしか影に隠れてしまったものたちを、丁寧に調査し、発掘し、その暗さと共に描き出す。そうして見えてくる無数の夜にうごめくものたちのコミュニケーションを厳しくもユーモラスに描かれる。それがケリー・ライカートの映画だ。

文/降矢聡