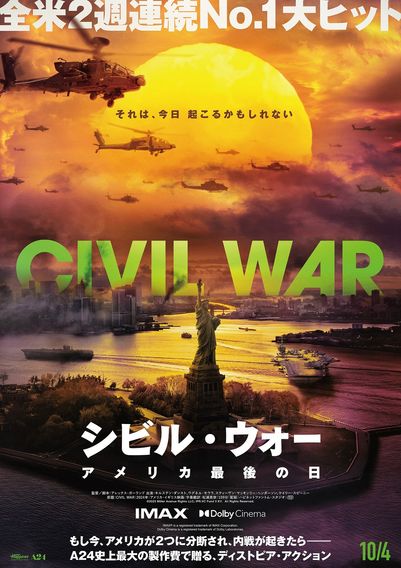

アレックス・ガーランドが『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で警鐘を鳴らす”現実の危機”とA24で映画を作る理由【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】

「あなたの映画を観ると、いつもすごく混乱させられるというか(笑)」(宇野)

――『シビル・ウォー』で自分がとても気になったのは、ケイリー・スピーニー演じるジェシーのキャラクターです。彼女は若さゆえの未熟さをはみ出し、時に不愉快とも言える行動をしてみせます。あのキャラクターには、あなたの若い世代に対する批判的な視点がかなり反映されているように思うのですが、それは気のせいでしょうか?

ガーランド「いや、あれは批判ではありません。私にとっては、ジェシーのほうが、リー(キルステン・ダンスト)より良い写真家です」

――本当ですか?

ガーランド「『シビル・ウォー』のテーマの一つは、年長者が自分よりも若い人が優れていることに気づくことであり、それが彼らにどんな感情を抱かせるかという話でもあります。この作品で描いているのは、年配のジャーナリストたちが崩壊していく様子です。彼らの中では内面的な内戦のようなものが起こっていて、それによって徐々に蝕まれていくんです。そして、若くて野心的なジャーナリストが、ある意味でその年配のジャーナリストを打ち負かします。だから、私はそれを批判とは見ていません。実際、それは必要なことですし、ダーウィンの進化論のように、人生の一つの流れです」

――そうですか。それはすごくショックです(笑)。僕は彼女を見ていてすごくイライラして、「これは自分が50代の男性だからなのか」と思って不安になって、作品を観た人たちに「あのジェシーっていうキャラクター、ムカつくよね?」という確認を必死にして回ったんですよ。

ガーランド「ははは(爆笑)!いや、確かに一部の人は怒っていました。けれど、私は彼女に共感しています。彼女は若くて、もちろん失敗もしますが、それは普通のことです。若い人がすることなんだから、それでいいんです。でも、彼女には一種の生命力のようなものがあります。ジェシーが登場する最初のシーンは、まるで弓に矢をつがえて放った瞬間のように撮りました。彼女はとても勇敢です。私は彼女の幸運を祈りますよ」

――前作『MEN 同じ顔の男たち』を観た時も、事前にトキシック・マスキュリニティをテーマにしていると聞いていたのですが、僕にはとてもそういう作品には思えなくて。あなたの映画を観ると、いつもすごく混乱させられるというか(笑)。

ガーランド「私自身もそうですよ(笑)」

――実際に作品の中で言っていることや描いていることと、あなたの本音が違うんじゃないかとも思ってしまうんですよ。

ガーランド「そうですね、そういうことはよくあります。でも、私が思っているのは、人生は基本的に複雑だということです。私たちはすべてを簡単な言葉にまとめようとします。例えば『誰かを殺すのは良くない』というようなシンプルな表現は簡単です。でも、ほとんどの場合、そう言い切るのは実際にとても難しいことなんです。年を重ねるごとに、人を批判するのがますます難しくなってきます。だから、時々、自分が映画でやっていることが、ある意味では現代の映画とは対極にあると感じることがあります。多くの現代の映画では、最初に謎が設定されますが、私の作品はそうではありません。そして映画の終わりには、その謎についてすべてが明らかになる。まるで映画の使命は、すべての疑問に答えることだと思っているかのようです。でも、私はそれに興味がありません。

もしかしたら偉そうに聞こえるかもしれませんが、私はただ一つのテーマについて瞑想しているような感じなんです。あるテーマについて考えているだけで、実際にはよく分かっていないんです。そして、そのことが映画にも反映されていると思います。でも、それは答えではなく、ただの表明に過ぎません。『MEN』に関して言えば、多くの人が『これは有害な男らしさについての映画だ』と話していて、確かにそういう部分もあるわけですが、基本時にあれはホラー映画なんです。ジャンル映画としてのホラー映画です。ホラー映画を特徴づけるものはなんでしょう?ゾンビ、吸血鬼、ドラキュラ、宇宙からのエイリアン、そういったものがホラー映画には登場しますよね。それらは現実ではなく、投影された恐怖です。…しかし、もう黙ったほうがいいですね。というのも、私はこれらのことについてあえて話さないようにしているからです」

――(笑)。

ガーランド「私はただ映画自体に語らせたいんです。でも、あなたが言うように、私の映画が混乱させられるものであるのは確かです。そこは同意します」

「映画における監督の作家主義というのは、マーケティングの要請でもあるということ」(ガーランド)

――最後に2つ、具体的な質問をさせてください。2年前、あなたは「The New York Times」でのインタビューでもう映画監督をやらないかもとおっしゃっていて、今年の「The Guardian」のインタビューでもそれを否定しませんでした。ところが、それと同時に新作の情報も入ってきて、そこでも混乱させられているんですが(笑)。

ガーランド「いま準備中の映画は3作品あるのですが、いずれも自分は単独では監督をしてません。そのうちの2作品は『28日後...』の続編で、1本は『28 Years Later』、もう1本は『28 Years Later Part II: The Bone Temple』で、いずれも私はダニー・ボイルと一緒に脚本を手掛けただけです。『28 Years Later』はダニー・ボイルが監督していて、もう撮影も終了してます。『28 Years Later Part II: The Bone Temple』も今年10月には撮影が終了する予定で、ニア・ダコスタが監督を務めています。それともう一本、『Warfare』という低予算の戦争映画を作りました。A24が関わっていて、私も共同監督をしていますが、実際には別の監督がいます。彼はレイ・メンドーサという名前で、アメリカの特殊部隊であるネイビーシールズの兵士です。その映画では、レイが俳優たちと話していて、私は俳優たちとは話しませんでした。私がやったのはカメラの操作だけで、だから実際には監督とは言えないんです」

――なるほど。じゃあ、もう映画監督をしないというのは本当なんですね?

ガーランド「『絶対にない』とは言いませんが、いまのところ予定はなく、いまはやりたいとも思っていません」

――最後の質問です。『MEN』、『シビル・ウォー』、そしていま話題に上がった『Warfare』と、A24との仕事が続いてますよね。あなたが考えるA24のいい点と、これは敢えて訊きたいのですが悪い点を教えてください。というのも、あなたの作品はどれも2時間以内ですし(笑)、それには当てはまらないと考えているのですが、一部のA24作品において自分はプロデューサーの力が弱すぎるように感じていて。監督の自由はもちろん大事なことだと思いますが、その自由はどこまで尊重されるべきなのかということをふと考えてしまうんです。

ガーランド「あなたがした質問は、とても大きな質問です。すべてを正直に答えるには、映画界においてこれまでスタジオシステムが実際にどのように機能してきたのか、そして私たち映画人がそれをどう見せかけてきたのかについて詳しく話さないといけません」

――最後にすみません(苦笑)。

ガーランド「いや、構いませんよ。私は25年間映画業界で働いてきたので、映画を作る上でのいくつかのリスクや、ある種の過剰さについてとてもよく知っています。それでもなお、A24と仕事をする長所は、あなたが言うような監督の“自由”にあると考えてます。一つ言えるのは、映画における監督の作家主義というのは、マーケティングの要請でもあるということです。フランスの映画評論家たちが作家理論(auteur theory)を発明してから、それが映画を売る手法の一つになりました。例えば『リドリー・スコット監督の映画』といった形で、スタジオが監督の名前を俳優の名前のように映画を売り込む手段として使うようになりました。映画を売るためには、監督の地位が必要だったんです。しかし、現実には、多くの場合、監督の権力というもののは、監督が持っているふりをしているよりもはるかに小さいものでした。舞台裏では、スタジオが映画をコントロールしていて、監督が映画から外されたり、編集に参加できなくなることも頻繁にありました。実際、私が関わった映画の中にも、監督が編集から締め出されたものもあります。だから、いま私が話していることは伝聞ではなく、自分の目で直接見てきたことなんです」

――はい。

ガーランド「私はそれが良いとか悪いとかを言うつもりはありません。ただ、映画にとって監督の存在は単にマーケティングに利用されてきて、実際のところそれはただのデタラメだということです。一方で、少なくともA24は言葉通りにお金を使ってくれます。A24はなにかを装っていませんが、大手スタジオはしばしばなにかを装っています。A24はリスクを取ることに同意していて、他のスタジオが装っていることを現実にやっているんです。例えば、『シビル・ウォー』のような映画でも、彼らは脚本を読んで、『いいね、資金を提供しよう』と言ってくれる。会話はそれですべて終わり。あとは私がそれを台無しにするか、良い仕事をするか、そのどちらかです。だから、私はA24と仕事をすることを選びます。あなたの言いたいことは理解できますが、私の返答としては、A24は正直だということです」

取材・文/宇野維正