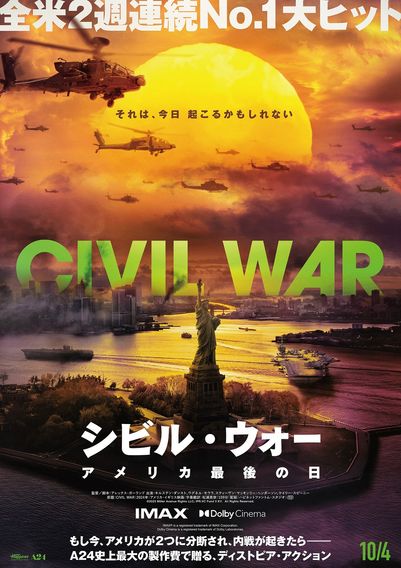

アレックス・ガーランドが『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で警鐘を鳴らす”現実の危機”とA24で映画を作る理由【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】

「イギリス人であることは、本作にどのように寄与していると考えてますか?」(宇野)

――近年、多くの映画監督は自分が子ども時代を過ごした過去を時代設定に選ぶ傾向があるので、あなたのような映画監督は貴重ですよ。

ガーランド「映画監督には2種類いると思います。実際にはもっと多くの種類がいると思いますが、この点においては2種類です。最初のタイプは、彼らが10代の頃に好きだった映画について映画を作る人たちです。多くの監督が、現代の監督ではあるけれど、例えばスティーヴン・スピルバーグの『未知との遭遇』や『ジョーズ』や、彼が製作した『グーニーズ』などについての映画を作ってます。きっと私の子どもたちの世代では、マーベル映画についての映画を作る監督がたくさん出てくるでしょう。それが一つ目のタイプ。つまり“映画についての映画”を作る監督です。クエンティン・タランティーノはその最も典型的な例で、彼は本当に映画についての映画しか作っていない」

――そうですね(笑)。

ガーランド「そしてもう一つのタイプは、自分の人生や経験について映画を作る監督です。私はその二つ目のタイプに属します。映画は大好きですが、映画についての映画を作りたいとは思っていません。実際、そうならないように心がけていて、自分が好きだった映画をコピーしているのに気づくと、とてもイライラします。多くの場合、それをしているときには気づいていませんが、例えば先日、リチャード・フライシャー監督の『ソイレント・グリーン』を観直していて、『ああ、俺はあのシーンを「ソイレント・グリーン」から取っていたんだ』と気づいて、自分がそれを無意識にやっていたことにすごく腹が立ちました」

――(笑)。

ガーランド「でも、別に映画についての映画を作る監督を批判したいわけではないんです。イギリスにも、私の友人のエドガー・ライトのような監督もいますが、彼がそれをやりたいなら、それをやればいいんです。私はただそれをしたくないというだけです」

――『シビル・ウォー』は現代のアメリカ合衆国の社会や政治に対する非常にダイレクトな批評となってますが、それを可能にしたのはあなたがアメリカ人ではないから、つまり党派性にからめとられない立場だからだと思いました。外国人であること、あるいはより限定的にイギリス人であることは、本作にどのように寄与していると考えてますか?

ガーランド「わかりません。私の予想では、もっと問題になるだろうと思っていました。実際に怒っている人もいます」

――でも、実際にあなたは民主党からも共和党からも距離を置くことはできますよね。

ガーランド「いや、そういうことではありません。私がイギリス人であることで有利だったとしたら、それは映画を公開する上で有利だったというよりは、映画の構想を練る上で有利だったかもしれないということだけです。例えば、『シビル・ウォー』には若い女性が人混みの中に走り込んで、アメリカ国旗を掲げて自爆テロをして、多くの人々を吹き飛ばしてしまうというシーンがあります。そのシーンを撮影していた時、スタントの女性は椅子に座って、その傍にアメリカ国旗を置いてました。彼女はそれを持って走り出す予定だったわけですが、同じくスタントチームの一員である彼女の父親が彼女のそばを通り過ぎた時、彼は『エイミー(娘の名前)、なにしてるんだ?アメリカの国旗を地面に置きっぱなしにするなんてダメだ。すぐに拾ってちゃんと置きなさい』と言ったんです。これは、アメリカ人が国旗をどのように捉えているかを示す良い例です。私の国では、もし国旗を地面に置いても、誰も気にしないし、それが侮辱だとか心配することすら思い浮かばないでしょう。きっと、旗が地面に置かれることを心配しているような人には、この映画を作るのは非常に難しいと思います。私の言っていることがわかりますか?」

――なるほど、よくわかりました。昨年、『オッペンハイマー』が北米で公開された時、日本でも一部の人たちが作品を観る前の段階から作品に強い反感を覚えていて、そういう人たちへの配慮もあって、公開がすごく遅れました。その時、自分としては「でも、そもそもクリストファー・ノーランはイギリス人なんだけどな」なんてことも思ったりして。

ガーランド「そうですね、そのポイントは理解できます。部外者として物語を語るほうが簡単だというのは、確かにその通りです。でも、作家というのは常にある意味で部外者なんです。自分の国や家族の中でさえも、作家であることの本質は部外者であることだと思います。でも、日本の観客が抱いた懸念や疑念は理解できるし、それはある意味で正しいと思います。実は昨年の夏、『オッペンハイマー』が世界公開される直前に家族と一緒に日本に滞在していました」

――滞在の目的は?

ガーランド「ただの休暇です。17歳と20歳の子どもたちも連れてきました。広島に行って、子どもたちと広島平和記念資料館にも行きました。資料館ではとても大きなショックを受けて、あまり長く滞在できませんでした。私はもう年を取りすぎたのだと思います。あまりにも多くの恐ろしいことを見てきて、これ以上恐怖を目にする必要はないんだと自分に言い聞かせました。とても心が乱されて、実際に泣きそうになってしまった。子どもたちに泣いている姿を見せたくなかったので、資料館から先に出てしまったんです。『オッペンハイマー』を観た時も、個人的に非常に複雑な気持ちになりました。原爆の影響を正確に描写していなかったことについて、まだ自分の中で納得できていません。あの作品でのクリストファー・ノーランの決定が正しいのかどうか、自分には確信が持てません」