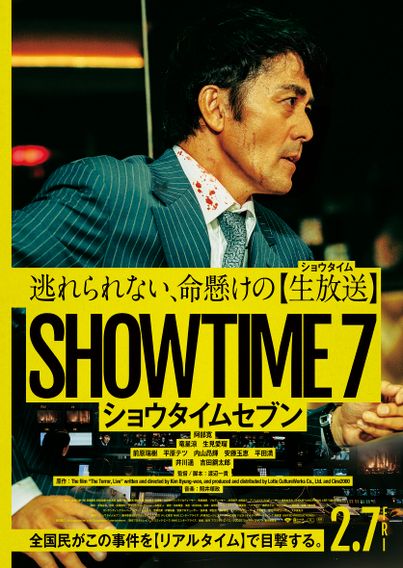

阿部寛主演『ショウタイムセブン』の撮影現場に潜入!「いま世の中に出すべきものに仕上がった」という本作に込められた、制作陣のこだわりとは

「本作での掛け合いは、録音したもので生み出せるものではない」

撮影中は、ライブ感を大事にするために長回しも多く、「役者の方々には非常に負担の多い現場だった」と振り返る井手プロデューサー。それでもリアリティやライブ感にこだわった撮影を行ったことに関しては、次のように語った。「スタッフの方々も大変なハードワークだったかなとは思いますが…。犯人役のキャストにオファーしに行った時に、こちらからお願いする前に、『(声だけの出演シーンでも)現場にいなきゃだめだよね』と言ってくださったんです。本作での掛け合いは、録音したもので生み出せるものではないと。キャストの間で、その意識の共有が最初からできていたので、ほんの少しのセリフのシーンでも現場に来てくださっていました。中継先とのやりとも、ロケ現場には阿部さんも行き、井川さんもまたスタジオに来て、生のやりとりを実際にしていただけました」。また、キャスター役の阿部、竜星、生見らについてはアナウンサー指導も入っていたとのことだが、そこにも細かなこだわりがあったという。「それぞれキャラクターとして、キャスターになった背景も違うので、その見え方には気をつけていました。特に折本はただニュースをまじめに読むイメージではなく、記者あがりでキャスターになった設定なので、犯人と対峙するなかでキャスターらしからぬ話し方をする時はあっても、番組を成立させなければいけないという理解はもっている。そこがみなさんの目にどう映るのかは楽しみです」。

「メディアに対してどう向き合っていくのかは、テーマの一つにあると思います」

原作では、ラジオ局が舞台だったのに対し、『ショウタイムセブン』ではNJBという架空のテレビ局を舞台に。その意図について井手プロデューサーは「昔よりテレビの視聴率は下がっているとは言われますが、なにか緊急時に放送するとなった時にいまでもテレビは大きな影響力をもっていると思います。メディアを題材にすると考えると、テレビのほうがいまの日本にしっくりくるかなと」と語る。そしてなにより感じているのは「時代の変化」だといい、続けて「かつては発信するだけだったメディアに、現在はダイレクトに視聴者の反応が返ってくるようになり、見えなかったはずの視聴者の存在を意識する時代になっていると思うんです。そんななかでメディアに対してどう向き合っていくのかは、テーマの一つにあると思います。メディア批判を目的とした作品ではないですし、そこを本質としては考えていないですが、いろいろな角度で捉えていただいても問題ないと思っています。観客のみなさんが本作をどう捉えるのか、聞いてみたいなと素直に思います」と本作に込めた想いを明かしてくれた。

そのほか、原作とは違う本作のオリジナル要素については、「前半の3分の1ぐらいまでは一緒ですが、後半はほとんど変えています。私自身、リメイクは本や漫画と違ってすでに映像があるので、そっくりそのまんま同じことをやるのではなく、いまの日本でつくることを意識したいなと思っていて。もちろん、韓国サイドとコミュニケーションを取りながらではありますが、せっかく作らせていただけるなら、日本独自の要素をしっかり出したいなと思っていました。」と語ってくれた。

「劇場で観る楽しみをもつエンタメにできたらなと思っています」

それでも、あくまで「エンタメであること」を井手プロデューサーは最後まで強調していた。「SNSも当たり前な時代になり、作り手と受け手の関係性が変わってきていて、それぞれの存在は、影響を与え合い、よきも悪きも大きな力を生むことを感じていただけたら、とは思うのですが、映画はエンタメとして楽しんでもらいたいと思っています(笑)!作品の設定と同じように、映画館という同じく閉ざされた空間で、観客のみなさんも番組を観ている視聴者として巻き込まれてほしいなと。配信でも映画を観れるようになったいま、劇場で観る楽しみをもつエンタメにできたらなと思っているので、そういった意味でも、リアルタイム進行型の本作は、体験を共有できるような作品になっていると思います」。

取材・文/編集部