いま、室町時代がアツい!現代社会に通じるテーマで“応仁の乱”前夜を描く『室町無頼』に注目

世界中で大旋風を巻き起こしている「SHOGUN 将軍」(ディズニープラスにて配信中)や、わずか1館での公開から全国規模に拡大した『侍タイムスリッパー』(公開中)など、“時代劇”がいま再び大きな脚光を浴びるなか、満を持して公開されたのが大泉洋主演の『室町無頼』(公開中)。

直木賞作家の垣根涼介が2016年に発表し、「第6回本屋が選ぶ時代小説大賞」に輝いた同名小説を、『22年目の告白―私が殺人犯です―』(17)や『あんのこと』(24)などで知られる入江悠監督が映画化した本作は、迫力満点のダイナミックなアクションと濃密な人間ドラマが交錯する、東映らしい王道のエンタメ時代劇だ。

舞台は“応仁の乱”前夜の1461年。天涯孤独で餓死寸前のところを生き延びた才蔵(長尾謙杜)は、己の腕と才覚だけで混沌の世を泳ぐ自由人である蓮田兵衛(大泉洋)に見出され、兵法者としての道を歩み始める。やがて才蔵が地獄のような修行を終えるころ、兵衛は個性豊かなアウトローたちを束ね、巨大な権力に向けた都市暴動を仕掛けようとしていた。そんな彼らの前に、かつて兵衛と志を同じくした悪友である洛中警護役の骨皮道賢(堤真一)が立ちはだかる。

映像化は困難?時代劇では未知なる室町時代を簡単におさらい

1338年に足利尊氏が征夷大将軍となったことから始まったとされる「室町時代」は、平安時代や江戸時代に次いで長い、235〜237年続いたといわれる時代。しかしながら、南北朝合一が果たされた1392年までは「南北朝時代」と分類されることもあったり、細川政元らによって第10代将軍足利義材が将軍職を追われた明応の政変以降が「戦国時代」として広く知れ渡るなど、時代区分の定義は諸説わかれている。

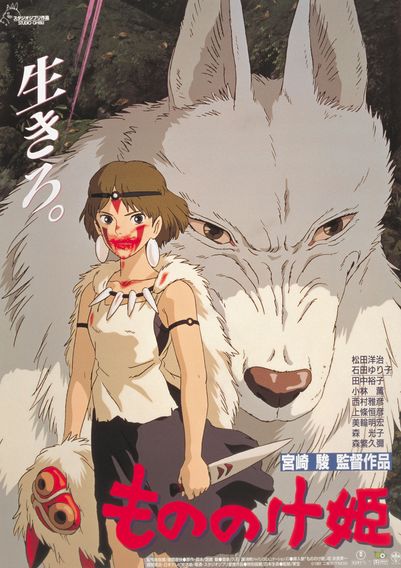

広く室町幕府が置かれた時代として考えると室町時代の後期に当たる戦国時代は、武田信玄や織田信長といった現代にも名を残す武将たちが登場し、映画やテレビドラマなどの時代劇で数えきれないほど語られてきた。一方で、戦国時代に突入する前の室町時代の前期・中期は、金閣寺や銀閣寺が創建されたり能楽の礎が築かれたりするなど文化的には重要な時代でありながらも、劇的な人物や出来事は決して多くない。

なかでも1467年から約11年にわたって続いた「応仁の乱」は、この時代を代表する有名な出来事ではあるが、将軍家の分裂や大名家の家督争いなど、あまりにも多くの人物が複雑に絡み合っていることもあり、映像化には向いていないとされてきた。よってこの室町時代前期・中期自体が時代劇ではあまり描かれていない、映像作品において“未知の時代”と呼んでも差し支えないだろう。

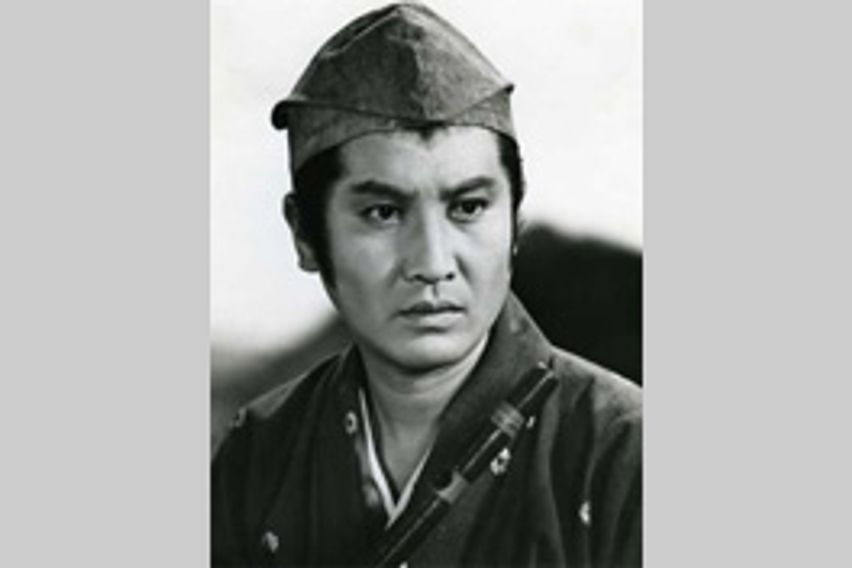

もちろんまったく映像化されてこなかったというわけではない。実写映画で代表的なところを挙げれば、『室町無頼』と同じく東映京都撮影所で制作された『新諸国物語 笛吹童子 第一部どくろの旗 第二部妖術の闘争 第三部満月城の凱歌』(54)の三部作は応仁の乱の直後が舞台。また、中村錦之助が主演を務めた『祇園祭』(68)も同じく応仁の乱のあとの農民たちの戦いが描かれている。

様々な日本の歴史を扱ってきたNHKの大河ドラマにおいては、真田広之が足利尊氏を演じ南北朝時代が描かれた「太平記」があるが、応仁の乱と前後する時代を描いた作品となると、第8代将軍足利義政の妻である日野富子を主人公にした「花の乱」一作のみ。いかに映像化、とりわけ実写で描くことが難しい時代であるかがわかるはずだ。