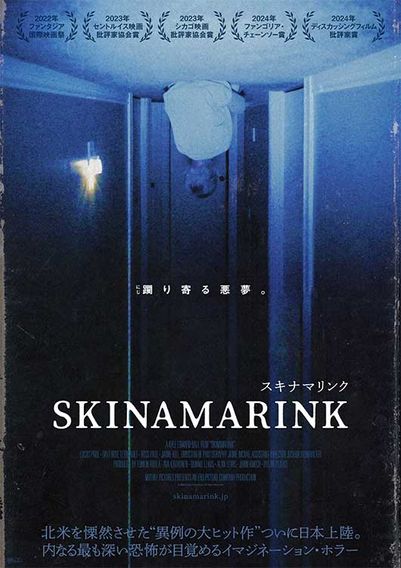

“4歳の恐怖感”を再現するために実家で撮影!『スキナマリンク』新鋭監督が語る、ホラーを生みだす思考術

北米公開時「血も涙もない」といった声が続出し、ネット上で賛否両論を呼んだイマジネーション・ホラー『SKINAMARINK/スキナマリンク』(公開中)。人々の悪夢を再現した短編映像を、自身のYouTubeチャンネル「Bitesized Nightmares」に投稿し話題となったカイル・エドワード・ボール監督が長編映画監督デビューを果たし、制作費わずか1万5000ドルで最終興行収入約200万ドルという驚異の数字を叩きだした。

本作の公開にあわせてボール監督がPRESS HORRORの取材に応じてくれた。聞き手を務めるのは、長編映画監督デビュー作となる“新次元Jホラー”『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』(公開中)が大ヒット中の近藤亮太監督。「行方不明展」「飯沼一家に謝罪します」など、話題作の映像演出を次々と手掛けている近藤監督が、同年代のボール監督と語り合った、若手ホラー作家同士の邂逅の模様をお届けする。

「『ブレア・ウィッチ』はインディーズのフィルムメイカーが目指すものの一つ」

実験的な映像と解釈を委ねるミニマリスティックな演出が特徴的な本作。真夜中に目が覚めた2人の子ども、ケヴィン(ルーカス・ポール)とケイリー(ダリ・ローズ・テトロー)は家族の姿、家の窓、ドアなどが周囲からすべて消えていることに気づく。取り残された2人は、歪んだ時間と空間に混乱しながら、暗闇に潜む蠢く影と悪夢のような恐ろしい光景に飲み込まれていく。

――本作を拝見して、ボール監督は自分と年齢が近いのかなと感じました。デイヴィッド・リンチやスタンリー・キューブリック、アンドレイ・タルコフスキーなどの監督が好きとのことですが、もっと以前の子ども時代の映画体験はどのようなものでしたか。

「ホラーに関して言うと、子どものころは『ミステリー・グースバンプス』や『アー・ユー・アフレイド・オブ・ザ・ダーク?』というテレビ番組を観ていました。どちらもオムニバス形式で、タイトな30分番組という長さ、不気味なストーリーテリングが魅力的でした。子ども向けなのでできることは限定されますが、親がびっくりするくらい怖いエピソードもありました。同世代のホラー系のフィルムメイカーと話すと、触れている人が多いんです」

――日本にも同じような番組がいくつかありましたよ(笑)。ホラー以外だとどのようなものに影響を受けていますか。

「リンチやキューブリックの作品を観始めたのが12歳のころだったので、その前に観たものはなかなか思い出しにくいのですが、7歳の時に『スター・ウォーズ』を観たのを覚えています。あとはベタですが…『タイタニック』でしょうか。ジェームズ・キャメロン監督がカナダ人なんだと聞いて、自分もいつか彼のようになれるのかな、と思わせてくれた点で大きな影響があると思います」

――本作は『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(99)と比較して語られることもあると思いますが、『ブレア・ウィッチ~』という作品をどのように受け止めていますか。

「『ブレア・ウィッチ』はまさにマイルストーンですね。最初『ブレア・ウィッチ』を観た時は、小さなテレビでダメダメなスピーカーだったので、あまり感じ入るところがなかったんです。ところが、大人になってから観直したら、テント内にいる時に聞こえるさまざまな音に気づいて恐怖しました。それからは自分にとってもっとも敬愛する、観ると落ち着く作品の一つになりました。また、近藤監督もそうかもしれませんが、インディーズのフィルムメイカーとして、低予算かつ親密でパーフェクトなものを作るうえで、目指すものの一つになっています」

――あそこが目指すものの一つになっているというのは、非常に共感できます。YouTubeでは本作のプロトタイプのような中編『Heck』が公開されています。短編を長編にするうえで、語り口が異なる点もあったと思いますが、どういったことに気を付けていましたか。

「作品を作り始めた最初のころは、長編を成立させられる自信がまったくありませんでした。YouTubeで短編を作っていくなかで自分のスタイルが確立できたので、まずは中編として『Heck』を作ることにしました。いわゆる“コンセプト実証”で、出資者のためのパイロット版のようなものとして作りました。リリースした時はそんなに話題にならなかったんですが、本作の公開後は結構観ていただけるようになりました。自分としては、『Heck』を作った時はすごく幸せで、これなら長編が作れると自信ができました」

「映画監督は、観客よりも自分の方が賢いのではないかと思いがちです」

――ボール監督の作品は非常にミニマルで、かなり独特な演出スタイルだと思いますが、商業長編として作るうえで観客のことは意識しましたか。

「長編は短編を作るよりリスクが伴います。なにかを作る時は常に、他人のことをなるべく忘れるようにして、自分が楽しめるように作っています。映画監督は、観客よりも自分の方が賢いのではないか、と思いがちで『ちょっと実験的なのでは?』などと考えますよね。しかし、価値があるものであれば、観客は観たいと思ってくれます。自分が観たいと思うものと、観客が観たいと思うのはどこかでオーバーラップする部分があると思うんです。だから、あえて観客を意識することはしませんでした」

――画面に役者がはっきりと映らないなど特異な仕上がりですが、俳優の芝居はどのようにして演出していったのでしょうか。

「出演してくれた子どもたちは私がやろうとしていることを、すぐに理解してくれたのでびっくりしました。子どもたちの演出はすごく簡単なもので、『廊下を歩いていって、右を向く』といったようなことを脚本に書き込んで、その通り演じてもらう形式です。シーンをすべて撮ってから、アフレコ用の声はその日のうちに現場のリビングで、セリフを口頭で伝えて言ってもらう形で収録しました」

――そういう手法を取っていたんですね!では、実際に撮影されるスタッフの皆さんには、この“役者を映さない”コンセプトをどう理解してもらったのでしょうか。

「やはり『Heck』があったことが大きくて、『このスタイルでいくということは、人物が不在のカットもあるんだね』とコンセプトを共有することができました。作っておいてよかったと心から思いました」