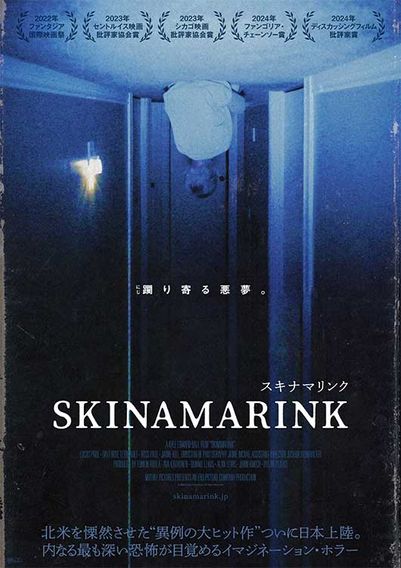

“4歳の恐怖感”を再現するために実家で撮影!『スキナマリンク』新鋭監督が語る、ホラーを生みだす思考術

「観終わったあとに、観客に物語の続きを想像してほしいと思っています」

――日本だと、ホラー映画における恐怖の対象は幽霊であることが多いです。西洋のホラーでは悪魔であることが多い印象で、その国の宗教観が反映されているのだと感じています。本作ではそれが曖昧ですが、具体的なイメージはあるのでしょうか。

「ビジュアルとしてはイメージしていませんでしたが、本作における“モンスター”がなんであるのかは理解したうえで作っていました」

――それは具体的にはどのようなディテールか訊いてもいいですか?

「内緒です(笑)。近藤監督にもわかってもらえると思うのですが、自分としては映画を観終わったあとに、観客に物語の続きを頭のなかに描いてほしいと思っています。そしてうれしいことに、本作では実際にそういうことが起きました。“モンスター”がなんなのか、というのを観客一人一人が想像すること。それが映画の力だと思います」

――すごく共感します。本作で描かれている恐怖観というのは、4歳の自分にとって暗がりがどう怖かったか、という感覚を追体験できるような点だと思いました。どのようなプロセスでこのような表現を見つけていったのでしょうか。

「いろいろなものがうまくハマったのだと思います。この映画は、観客に自己を反芻することを強いる作品です。感情移入できる役者が画面上に現れないからこそ、空白に自分を入れて埋めていく。そうやって『自分だったら?』と考える作品になっていると思います」

――ロケ地はボール監督の実家ということでしたね。

「はい。子どものころ、実際に生活していた家だったので、どういう表現をしたらいいのか明確でした。この作品が自分や親の寝室で生まれた、ということによるマジックは間違いなくあったと思います。家のレイアウトも100%わかっていましたから」

「ホラーは、常に新しい表現を発見することを求められる稀有なジャンル」

――影響を受けた日本のホラー映画はありますか?

「いっぱいあります!『リング』や『呪怨』はオリジナルもリメイクも観ています。『回路』も怖いですね。女性が歩いて迫ってくるシーンは強烈でした。小林正樹監督の『怪談』も、50回は観ています。特にオープニングは寝る前に最初の1時間だけ流していることが多くて、そこだけ200回は観ています。去年のハロウィンに、アートハウス系の映画館で『SKINAMARINK/スキナマリンク』を上映した際に、もう1本上映してくれるとのことだったので、『怪談』を上映してもらいました。とても詩的で、完璧な作品だと思います」

――最近のJホラーのみではなく、古い日本の怪談映画もお好きなんですね。

「そうですね。ほかにも新藤兼人監督の『鬼婆』なんかも好きです。中川信夫監督の『地獄』と安田公義監督の『妖怪百物語』は、観たいと思いつつまだ観られていない2本です。あとは最近だと、『My house walk-through/ぼくのうち』というYouTubeで公開されている短編がめちゃくちゃ怖い作品で大好きでした」

――日本だと“心霊ビデオ”と呼ばれるホラーのジャンルが確立していて、YouTubeにもたくさんアップされているのですが、本作にもそういった映像表現に近いものを感じました。このような作品をご覧になることはありますか。

「アナログホラーはとても好きです。クリーピーパスタ(編集部注:インターネット上の都市伝説を表す、ネットスラング)系にはいいものも悪いものもありますが、ハマって漁っていた時期もあります。心霊系だと、『監視カメラで撮られた説明のつかない映像TOP10』みたいな映像を観るのが大好きですね。なにも映っておらず、カメラが乱れただけだったりしても、映像として怖ければ観る価値があります」

――今後はホラージャンルを掘り下げていきたいのか、もしくはほかのジャンルにも挑戦していきたいのか、展望を伺えますでしょうか。

「新しいことにチャレンジするのはいいことだと思いますが、自分自身がホラー以外を作ることは想像できません。一番関心があるのはホラーですし、常に新しい表現を見出すという意味で稀有なジャンルです。SFでさえ、こんなに再発見され続けることはありません。ホラーは公開された時点で、次の新しいものを求められます。そういう点で、ホラーというジャンルにワクワクしています」

取材・文/近藤亮太