フセインの息子の影武者、本人が明かす壮絶体験とイラクへの思い「私は体制の犠牲者」

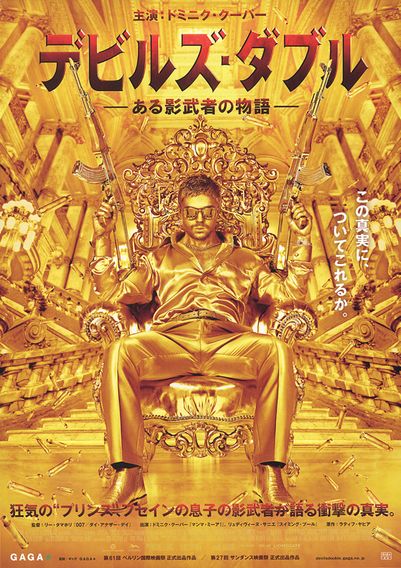

イラクの独裁者、サダム・フセインの長男で、その強欲さ、残忍性から“狂気の申し子”と呼ばれたウダイ・フセイン。彼には影武者がいた。衝撃の事実を映画化した『デビルズ・ダブル ある影武者の物語』が1月13日(金)より公開される。そして、この度、影武者本人であり、原作者であるラティフ・ヤヒア氏が来日。整形手術、徹底した所作訓練を強いられ、自由を奪われた影武者生活とはいったいどんなものだったのか。今、胸に去来する祖国・イラクへの思いとは。ラティフ氏に話を聞いた。

自伝の映画化に当たって、脚本・撮影にも全面的に協力したというが、完成した作品を見てどう感じたのだろう。「自分の人生が映画になって、スクリーンで見られるというのは誇らしい気持ちがしました。でも、その反面、悪い記憶が全て立ち戻ってきてしまい、辛い思いもしました。サダム政権下でのイラクで暮らすことは、決して楽なことではなかったし、なかでもウダイと過ごさなければいけないのは最悪の仕事ですから」。

事実の70%を映画として映し出しているが、残虐なシーンはラティフ氏自身も拒み、映画として適さないことから、30%程度しか描けていないという。実際、ウダイの悪行とはいったいどんなものだったのか。「当時、感じた痛みは非常に大きく、未だにその痛みを引きずっています。20年経った今でも、夜はろくに眠れないんです。なかでも心を痛めたのは、ウダイが強いる拷問やレイプを目の当たりにしたこと。イラクから亡命して、5年間医者にかかって、やっと精神的に少し落ち着くことができたのです」。

ラティフ氏はウダイを“生まれながらの悪”と表現する。「ウダイは血に悪が流れているような人。私の体には26ヶ所もの傷跡が残っていますし、影武者であった経験から未だにパスポートすら持つことができないんです」。

父親であるサダムの側近を華やかなパーティーの席で惨殺するなど、常軌を逸した行動を繰り返すウダイ。家族の命と引き換えに影武者を強いられたラティフ。本作では、真逆のふたりを『マンマ・ミーア!』(08)のドミニク・クーパーが一人二役で熱演している。「撮影現場で見て、怖くなってしまうほど、彼はウダイそのものになりきっていました。天才だと思いますね。自分が関わっている映画ではなくとも、オスカーに見合う素晴らしい演技です!」。

本作で描かれるのは、イラクがクウェートに侵攻し、湾岸戦争に突入する激動の時代。当時のフセイン政権とは? 「イラクは非常に統率するのが難しい国。強健なリーダーでないと掌握できなかったことも確かです。サダムはよくイラク史を勉強し、また彼は貧しい農民の出身でしたから、貧困を知っているからこそ、民のために何かしたいという気持ちもあったと思います。フセインを支持している国民も多かった。しかし、クウェート侵攻が一番のサダムの問題。それからというものの、経済制裁をはじめ、激しい制裁が加えられるようになり、民衆も政権に疑問を持ち始めたのです」。

2011年12月、オバマ大統領がイラク戦争の終戦宣言を行い、米軍はイラク国内から完全撤退。しかし、ラティフ氏はイラクの問題は山積みだと分析する。「今のイラクは、シーア派、スンニ派、クルド人が入り乱れて戦い合っている状態です。宗教的、政治的なことで国が分断されてしまった。アメリカの侵攻によって、その分断が激しくなったのです。イラクは今、空っぽです。東京を歩いてみても、通りには花が咲き、美しく、人が自由に行き来しています。それはかつて、イラクにもあったはずのもの。今のイラクは、水が通じていないところも多く、整備された道が2mと続かない。自分の思い描くイラクが、もうそこにはないということはとても心が痛むことです」。

「今でも自分の心はイラクに残っている」とラティフ氏。今、彼は静かに祖国を見守っている。あまりにも痛みの多い人生だが、乗り越えてきたパワーの源とは? 「私は体制の犠牲者であると考えています。その痛みは、もう生涯自分が抱えていくしかない。もともと私は強い人間なんです(笑)。ただ、過酷な人生を乗り越えてこられたのは、妻という最高のパートナーに出会えたことが大きい。パートナーに恵まれると、もっと人間は強くなれるものですから」。

その穏やかな深い眼差しから、自らの人生を受け入れ、乗り越えてきた人間の強さを感じた。監督は『007 ダイ・アナザー・デイ』(02)のリー・タマホリ。歴史の1ページをエンターテインメントとして成立させた手腕はさすが。悪魔のような男に翻弄された壮絶な人生を、是非劇場で確かめてもらいたい。【取材・文/成田おり枝】