真木よう子&大森立嗣監督「本当に心を動かされないとできない表現」とは?

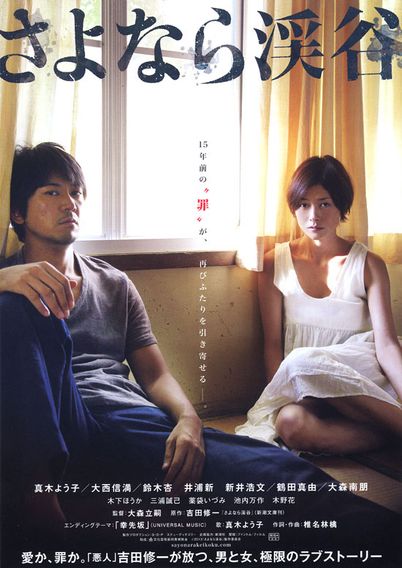

一見、普通の夫婦に見えるふたりが、実は15年前のある事件の加害者と被害者だった。なぜ、ふたりは共に生きているのか?真木よう子が『ベロニカは死ぬことにした』(06)以来、7年ぶりの単独主演を飾ったのが本作『さよなら渓谷』(6月22日公開)だ。ヒロインかなこ役の真木と、濃厚な人間ドラマを活写した大森立嗣監督にインタビュー!

原作は、「悪人」などの芥川賞作家・吉田修一の同名長編小説だ。大森監督は、原作の魅力をこう解く。「一番惹かれたのは、通常、僕たちが考えたら絶対にありえないようなふたりの関係。時間が経過し、なぜか一緒に住んでいる。脚本は頭のなかでは書けるけど、役者さんが演じてみて、本当にそういう気持ちになっていくのか、ある種の実験でした。今回は、役者さんたちがどう感じていくのかを見ながら、あまり最初から決めすぎないでやっていきました」。

真木は、脚本を読んだ時、「覚悟はしました」と真摯な表情を見せる。「かなり大変というか、簡単にはできない役。でも、やり甲斐は絶対にある役だと思ったので、挑戦しました。私はそういう事件に遭ったことはないし、100%、かなこの感情を理解することは撮影段階でも無理でした。でも、そういう被害に遭われた方の小説を読んでみたり、色々なものを調べたりと、事前に勉強して、そこからヒントをいただきました。あとは現場に立ち、それをベースに、自分がどう思うのかをやっていく作業でした」。

かなこと俊介は、通常の夫婦生活を送っているが、もちろんふたり共に15年前の忌まわしい事件を決して忘れたわけではない。特にかなこは、時折押し寄せる、自分では抑制できない感情を爆発させ、苦悩する。大森監督は、複雑なヒロイン像を体現した真木をねぎらう。「かなこという女性は、心の振り幅が大きいから、真木さんには一番きついものを強いなければいけなかった。それはすごく力を問われる演技。ある程度、本当に心を動かされないとできない表現だから」。

真木も当時の撮影をこう振り返る。「監督は、まずやってみせてと任せてくれるので、自分が本当にその感情にならないとすぐにばれてしまう。だから、実際にその感情を持ってくるしかなかったです。本当にふとした瞬間に、あの事件のフラッシュバックが起こる。現場に立って、そういう気持ちを掘り起こしていくというやり方でしたが、本当にすごく怖くなりました」。

ごく普通の夫婦の日常として、ふたりの生々しい夫婦の営みも描かれる。そのラブシーンは不可欠だったと語る大森監督。「汚い部屋で、暑くて悶々としているなか、裸でいる、みたいな描写は原作にもあり、そういう匂いや熱みたいなものを感じたんです。どんな言葉を使うよりも、それを描くことで、ふたりの関係性が一番見えると思いました」。俊介役を演じたのは、『キャタピラー』(10)の大西信満だが、真木は同シーンについて、「通常の撮影と変わらなかったですが、大西さんの方が気を遣ってくださいました」と笑顔で語る。

大西とは、以前から友人として親交があった大森監督は、彼について「器用な役者じゃないけど、それをも超えるような存在感がある。力があるなと思いました」と、手応えを口にする。真木は、大西の真面目さに感心したそうだ。「飲みに行っても、ずーっと作品の話ばかり。その真面目さは、やっぱり画面にも出ますね。一緒にやっていても嘘がないんです。本当にふたりは、かなこと俊介と同じような感覚でいました。この苦しさを共有できるのは、私と大西さんしかいないとも思っていたので。だから、撮影が終わった後も、相手役があなたで本当に良かったですと、メールのやりとりもしました」。

『さよなら渓谷』で紡がれた、被害者と加害者でもあるかなこと俊介の15年間の壮絶な心の旅路。それは、理屈では到底理解できないような男と女の関係性だが、真木よう子と大西信満の熱を帯びた演技は、そのねじれをきちんと裏付けていく。ふたりの演技力と、大森監督の演出力には感嘆するばかりだ。見終わった後、観客がこの愛をどう受け止めるのか、実に興味深い。【取材・文/山崎伸子】