映画作りで最も大切なこととは?宇野維正が称賛する、『映画大好きポンポさん』の勇気と攻めの姿勢

「まあ極論、映画って女優を魅力的に撮れればそれでOKでしょ」

「泣かせ映画で感動させるより、おバカ映画で感動させるほうがかっこいいでしょ?」

「2時間以上の集中を観客に求めるのは、現代の娯楽としてやさしくないわ。制作者はしっかり取捨選択して、できるかぎり簡潔に伝えたいメッセージを表現すべきよ。ぶよぶよした脂肪だらけの映画は美しくないでしょ」

「映画を生かすも殺すも編集次第」

これらは『映画大好きポンポさん』の劇中で語られる敏腕映画プロデューサー、ポンポさんの映画哲学だ。さらに、ポンポさんの祖父である伝説のプロデューサー、ジョエル・ダヴィドヴィッチ・ペーターゼンや、ポンポさんと組んでB級映画を量産しているコルベット監督が、映画監督志望の主人公ジーンに語るもっともらしい台詞の数々。本作には、そうした「映画」を主語とする「格言風」の台詞が次から次へと出てくる。

自分は、時にはデカい主語というのも必要だと思っていて、鬼の首を取ったように「主語がデカい」という言葉でなにかの言説を批判した気になる近年の風潮をあまり好まないのだが、実際のところ「映画って」とか「映画とは」というのはとても「主語がデカい」物言いだ。「映画」と一言で言っても、ハリウッドのエンタテインメント大作から限りなく個人映画に近いアートフィルムまで含むわけで、その多様性こそが映画というアートフォームの大きな魅力であるからだ。

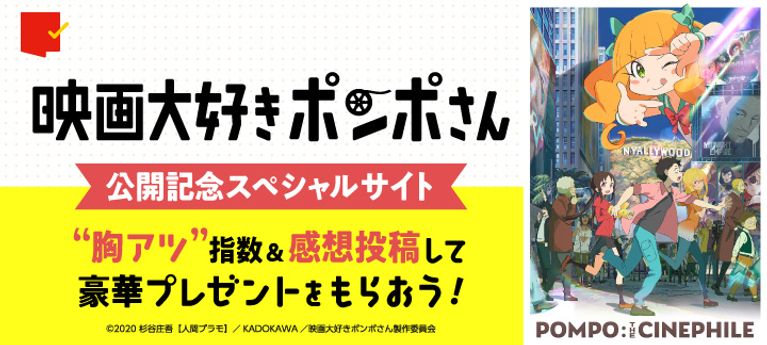

舞台が映画の都「ニャリウッド」であることをはじめ、物語の設定や背景の描写からも本作がハリウッドをモチーフにした物語であることははっきりと示されているわけだが、一方で本作の海外向けタイトルが『POMPO:THE CINEPHILE』であることにも注目すべきだろう。フランス語で「映画狂」を意味する「シネフィル」。それは、本作でポンポさんの語っているB級映画礼賛が、ヌーヴェル・ヴァーグ期の映画作家や批評家によるアメリカ映画の再定義をふまえていることを示しているのだろうか。

もっとも、劇中で「名作」として語られ、主人公ジーンが試写室で観直しているのは、お約束の『ニュー・シネマ・パラダイス』(89)。原作の設定におけるジーンの「好きな映画」は『スティング』(73)に『ファイト・クラブ』(99)に『タクシードライバー』(76)、ポンポさんの「好きな映画」は『セッション』(14)に『デス・プルーフ in グラインドハウス』(07)に『フランケンウィニー』(12)。「シネフィル要素、薄っ!」とツッコミを入れたくもなるが、かように「映画」とか「シネフィル」といった言葉は、時代によっても国によっても個人の視点(この場合面倒くさい映画好きであるところの筆者のこと)によっても、その意味合いが複雑に入り組んでいて、気軽に使えるものではないのだ。