“貞子”を生みだした高橋洋と“伽耶子”を生みだした清水崇が対談!Jホラーの原点『女優霊』誕生秘話を語り合う

「“なにかがいる”感覚を、どうやって映画言語に置き換えていくか」(高橋)

高橋「貞子にせよ『女優霊』にせよ、画期的な発明をしたとは思っていないんです。心霊写真とかから誰もが想像する、こういうのが怖いというリアリティを出していった感じですね。撮影所のスタジオの廊下で本読みをしていると変な声が聞こえてきて、廊下の奥になにかがいるみたいな感覚。そういった心霊体験においてヤバいと思える感覚を、どうやって映画言語に置き換えていくかでそうなったわけです。むしろ黒沢さんなんかは赤いドレスの女を出し続けていて、あれは鶴田法男さんリスペクトですよね」

清水「鶴田さんの(オリジナルビデオ版『ほんとにあった怖い話 第二夜』に収録された)『夏の体育館』という短編ですね」

高橋「あれをもう、悔しいから何度も同じことをやり返すようなよくわからない執着がありますよね。同じ赤で攻めるのは、鶴田さんを乗り越えてやろうというのがあるのかな…」

清水「そうかもしれないですよね。でも僕は『回路』で昇華したと思っているんですけどね。それより黒沢作品の特徴としては、透明のカーテンを使うじゃないですか」

高橋「そうですね。僕もよく使う表現で、皮膜一枚隔てた何か。カーテンでもいいですけど、そのなにかが一枚を隔てて見えない。それがある瞬間に取り払われたら、見てはいけないものが見えてしまうみたいな」

清水「僕はそれを『呪怨』で、ゴミ袋でやろうと。みんなどこかで影響を受け合っているんですよね」

高橋「たしかに、いまの若い大学生に『呪怨』を知っているかと聞くと、オリジナル版を観ている人は少数ですけど、伽耶子の印象としてゴミ袋から出てくるのが怖いという声を聞きます。伽耶子がJホラーのなかでももっとも所帯染みた、人間臭い空間から出てきた存在に思わせてくれますね」

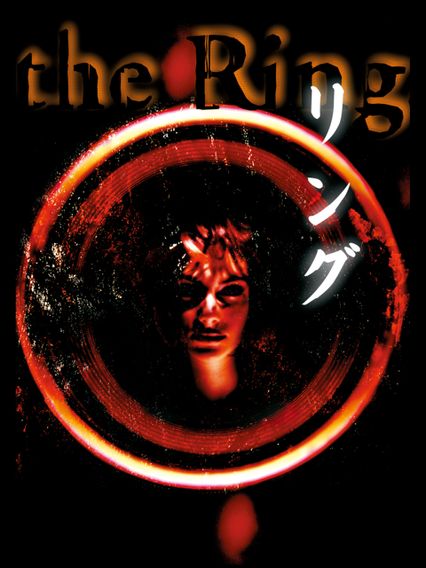

「『リング』はすごかったと改めて感じます」(清水)

高橋「やはり幽霊は、形象化すると限界があるし、もう観る人が想像できるものにしかなれない。それを見てしまうんじゃないか、これ以上ここにいたら見てしまうという感覚が必要で、夜中にトイレに行けなくなってしまう、いざ勇気を振り絞ってトイレに辿り着いてもドアを開けたらなにかいるんじゃないかと思ってしまうみたいな」

清水「映画にすると役者が演じることが多いので、どうしても具体的になっていく。ぼんやりしていて“なにかいる”までが怖いのを越えなくなってしまったり、見せ切ることで笑いになってしまったりもする。『女優霊』でやりすぎたことを『リング』で補正かけたと以前お聞きして、なるほどなと思いました」

高橋「最後のフィニッシュのところはいつも難しいところです。その前の皮膜がもう一枚剥がれるかもって時が一番怖いわけで、そこで鋭い表現ができればいいんだけど」

清水「それをブラウン管の枠を越えてやってくる『リング』はすごかったと改めて感じますね」

高橋「あの頃はまだわかりやすい形を取ることができた。それから形象不能なものを形として見せるのが難しく、『霊的ボリシェヴィキ』のようにひたすら語ることで想像させることをやってみたりもしました」

清水「あの喋りのなかでみんなが取り憑かれていって、そっちに想像が行かざるを得なくさせるのは高橋さんの持ち味ですよね」

高橋「あとこの前、黒沢さんが言っていた、オリヴィエ・アサイヤス監督の『パーソナル・ショッパー』という映画のなかで出てきた幽霊も、形象不能のものに近付いたなと思いました。僕は子どもの頃に廊下の角曲がったところで幽霊を見て失神しているんですが、その時に見たものと一番近いのがその映画の幽霊でした」

清水「見て失神した経験があるのは羨ましいです!鶴田監督も子どもの時に見たと言っていて、僕もここまできたら見てみたいです(笑)」