黒沢清×柳下毅一郎が“ホラー映画の帝王”の魅力を語り尽くす「カーペンターは娯楽映画の一つの基準」

「ちょっとした意地で命をかける主人公が最近はいない」(黒沢)

黒沢「スネークというか、カート・ラッセルのあの感じは1960年代や1970年代の映画にいたような懐かしい感じがするんですよね。このスネークの原型とかってあるんですか?」

柳下「スネークのキャラクターももちろんのこと、この映画にはいろんな作品が原型になっているところがありますね」

黒沢「ジョン・カーペンターって元々かなりの映画好きですからね。いろいろな映画からイメージを作り上げていったんだろうなと思いました」

柳下「例えば昔、ルドルフ・マテ監督の『都会の牙』というサスペンス映画があって、毒を注射されて24時間以内にクリアしないと死ぬぞと囚人を送り込む設定は本作の元ネタに立っているんだろうと思います。いまでも『スーサイド・スクワッド』とかでよく見られる設定ですよね」

黒沢「それでも結果的にとてもオリジナリティあるものになっているのはすごい。あとカーペンターの映画ではいつもそうですが、主人公の行動原理が基本的に自分のため。ちょっとした意地みたいなもので命をかけていく主人公って最近は本当にいないなと。大体カート・ラッセルと重なるんですが、ほぼ一貫してそういう主人公の様子を見せるというのはすごいなと思いました」

柳下「そういえば黒沢さんはカーペンターのことを“ちょうどいい映画監督”と表現されていましたが、あれはどのような意味があるのですか?」

黒沢「これはあくまでも作る側の発想なんですが、娯楽映画を作る場合ってなにをどれくらいすればちょうどいいのかという正解が誰にも分からないんですよね。上映時間にしても主人公の行動原理にしても、予算の都合もありますし。それでいつも迷うのですが、そんな時にカーペンターの映画を観ると『ああ、これくらいでいいんだ』と感じるんです。スピルバーグぐらいのやり過ぎな感じも好きですけど、でもカーペンターぐらいがいつの時代も娯楽映画のひとつの基準なんだと思っています」

「最小限で最大の効果を生む“勇気”」(黒沢)

柳下「結局のところ、スネークの強さをまったく説明せず、『主人公だし』や『みんなが強いと言っているから』だけで押し通すところに潔さがあるんですよね」

黒沢「“勇気”とも言えるかもしれません。とても効率が良く非常に考えられているようにも思えます。プロレスのシーンで突如勝ってしまうことで、それまで伏線が張られてきた『非常に強い』ということを一瞬だけ見せるじゃないですか。ここぞという時に、やっぱりなと思わせることで、最小限で最大の効果を生むわけです。それはやはりカート・ラッセルの存在が大きいですね」

柳下「黒沢さんもカーペンター的な映画を撮ってみようとは思わないんですか?」

黒沢「哀川翔さんを主演にしてやってみたいという欲望はあったんですけどね。なかなか難しいです。アメリカンというか、アメリカ文化のなかに時折出てくるような、自由を求めて屈しないアウトローは、日本人では非常に難しいものがあります」

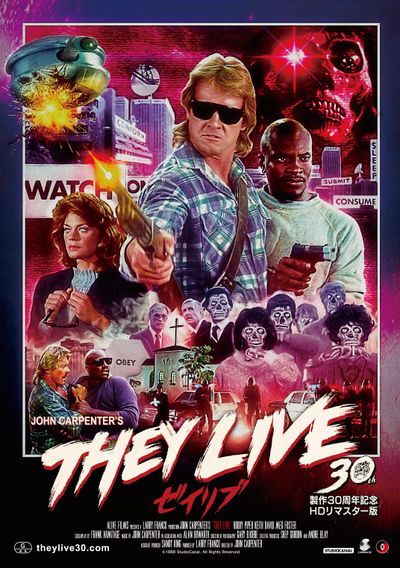

『ニューヨーク1997』に加え、隠れた名作ホラーと謳われる『ザ・フォッグ』(80)とカルト的人気を誇る『ゼイリブ』(88)の計3作品がいずれも4Kレストア版で上映される「ジョン・カーペンター レトロスペクティブ2022」は1月27日(木)までヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、アップリンク吉祥寺、横浜ブルク13で開催中。また全国の劇場で順次開催予定となっているので、詳細は公式サイトの劇場情報をチェックしてほしい。

文/久保田 和馬