第94回アカデミー賞“オスカー・ウィーク”に、国際長編映画賞候補の監督たちが勢揃い「映画オタクの世界で最も大きな集会」

「映画の言語を用いて映画の可能性を感じてもらえたことが嬉しい」(トリアー)

イタリアの巨匠、パオロ・ソレンティーノは今作が人々の笑いを誘ったことに満足したと言う。「ずっとコメディ映画を撮るのが夢でした。上映では人々が笑う姿を観ることができたのですが、おもしろいことに、映画が終わった後に私のところに来て、悲しみや痛みについて語るのです。映画が描いているのは、人々は笑うし、やがて死ぬということでした。それが、私たちが笑ったり泣いたりする理由だというのは明快ですよね」と語った。

それに応えるように、濱口は「ここにある5本の映画は、何かしらの喪失を描いています。最愛の人であったり、故郷であったり。そういう作品がいま、観客に届いているのだということをすごく感じました。自分自身が喪失や喪失の恐怖に向き合うのは難しいことです。映画で少し距離をもって眺めることによって、喪失体験とは、自分にとってどういうものなのかと、多くの人が考えることが可能になっているのではないかと思います。映画はそうして観客の精神と繋がることができると強く感じています」と述べた。

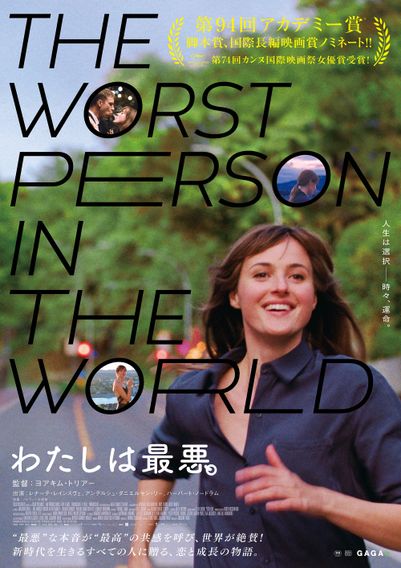

『わたしは最悪。』のヨアキム・トリアー監督には、世界中のミレニアルズが“自分の映画だ”と感じていることについて質問が寄せられた。「私は人口500万人のノルウェーで映画を作っていますが、トルコやフランスやロサンゼルスで、“自分の話だ”と言ってもらえます。これはとても幸せなことで、私が子どもの頃から字幕を読んで海外の映画を観て感じてきたことでした。私にとっては、アメリカ映画も外国の映画なので、“映画の言語”を学ぶ必要がありました。私の映画が、映画の言語を用いて映画の可能性を感じてもらえたことを嬉しく思います」と語っている。

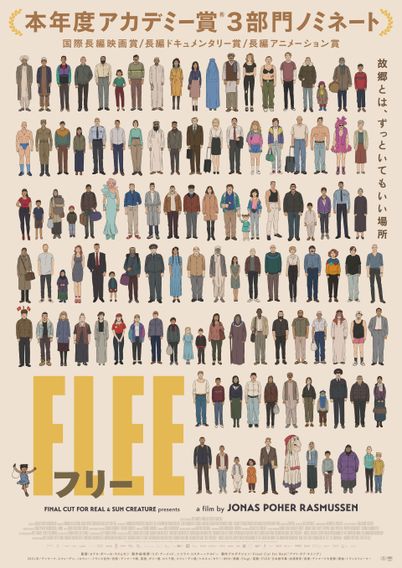

アフガニスタンからデンマークへ逃亡した難民の友人の話をアニメーションで描いたドキュメンタリー『FLEE フリー』のヨナス・ポヘール・ラスムセン監督は、現在ウクライナで起きていることと、映画賞の華やかさが同じ世界線にあることに精神分裂のような気分を味わっていると明かした。「この映画と共に映画賞に招待され、このようなシンポジウムに出て、その前にカクテルを飲んでいる状況はとてもシュールでした。一方では、世界中で難民の数が増え続けている現状があり、その人たちに彼の物語を伝えていくことが重要だと考えました。難民の経験についてニュアンスを持って描き、苦境を乗り越えれば、もう難民ではなくなり、完全な一般人に戻れるという希望を少しでも与えることができるのではないかと思う」と語り、会場から拍手が送られた。