俳優生活30年。ソル・ギョングが明かす『キングメーカー 大統領を作った男』“名演説シーン”の裏側から演技への原動力まで

「ビョン・ソンヒョン監督は本当に魅力的。いつも新しくなっていく姿を感じさせてくれる人

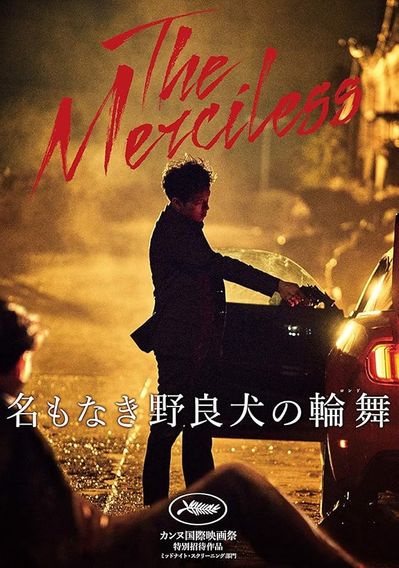

ソル・ギョングは以前、ビョン・ソンヒョン監督の『名もなき野良犬の輪舞』(17)でジェホという役を演じたことが、俳優としてのターニングポイントになったと口にしている。髪をきっちり撫でつけ、スリーピースのスーツを着こなす姿はこれまでのソル・ギョングにはないスタイルだったが、映画が公開されや否や、共演したイム・シワンとのケミストリーやロマンティックなストーリーライン、そしてソル・ギョングから匂い立つ成熟した色気の虜になる観客が続出。世界各地で熱狂的なファンダムが結成された。この時はまだ長編3作目の若手だったビョン・ソンヒョン監督も、本作で百想芸術大賞映画部門監督賞を受賞。すでにポストプロダクション作業に入った次回作『キルボクスン(原題)』でもソル・ギョングとタッグを組むなど、彼らは盟友として固い絆で結ばれてきた。

「ビョン・ソンヒョン監督は本当に魅力的です。監督を見ていると常に成長をしていることがわかるし、いつも新しくなっていく姿を感じさせてくれる人なんですね。本作ももちろん、監督の撮影現場というのはとても楽しくておもしろいんです。それは、自分にとって新しさが見えるからだと思います。だから一緒にやっていけるんでしょうね」。

ソル・ギョングを魅了するビョン・ソンヒョン監督の“新しさ”は、これまでにないポリティカルドラマを支えたスタッフワークにも垣間見える。劇中、正式なブレーンとして表に出ないソ・チャンデは “影”と呼ばれ、他方で一介の政治家に過ぎなかったキム・ウンボムは、持ち前の弁舌にも支えられてまばゆい“光”の当たる政界の中心へ進出していく。「当初からビョン・ソンヒョン監督は、コンセプトとして、“光と影”ということをずっと考えていたようです。たとえ人為的であっても、どうすれば際立つように撮影できるだろうかということに工夫を重ねていました」とソル・ギョングが説明するように、選挙事務所のシーンではチャンデが影の中に閉じ込められて見えるような照明プランを組むなど、ライティングが効果的に使われた。ソ・チャンデの陰影はスタイリッシュでもあるが、“影”というあだ名を忌み嫌いながらキム・ウンボムが輝いていくのを望む彼の引き裂かれた心情も映しだしているのだ。

ソル・ギョングは、美術チームの仕事にも目をみはる。実際の小道具や家具を用意することに限界があったため、彼らは小道具の80%以上をいちから制作するなど、当時の様子を再現するためにかなり腐心したそうだ。「もちろん1960年代から70年代などの時代考証もしましたが、当時のものを参考にしつつ、あくまでも新しいものを作りだしていくことを目指していました。それに沿ってスタッフもいろんなものを準備してくれたと思います。『名もなき野良犬の輪舞』『キングメーカー 大統領を作った男』『キルボクスン』にかかわってくれている美術監督が、私は大好きですなんですよね」。

実は本作、『名もなき野良犬の輪舞』と同じ製作メンバーだ。ビョン・ソンヒョン監督は当初、少なくともカメラマンと美術は前作と同じ監督でと決めていた。そこへ、同じく『名もなき野良犬の輪舞』のスタッフの仕事を高く評価していたソル・ギョングが、「できれば全員でできないか?」と提案したという。タイミングが難しそうだったスタッフも時間を合わせたことで、なんと前作のオールメンバーが集まったのだった。「おかげで私たち俳優陣が努力する必要もないくらい、スムーズに撮影作業が進んだ」と、彼らへの称賛を惜しまないソル・ギョング。よき俳優はよき製作陣に恵まれ、そして彼らは互いをリスペクトし合うのだろう。

「演技は“解けない宿題”。解けないから、ずっと解き続けないといけない」

1993年、演劇「シンバセメ」でデビューしたソル・ギョングは、今年、数えで俳優人生30周年を迎えた。先月開催された富川(プチョン)国際ファンタスティック映画祭では、彼の功績を称える俳優特別展が催された。

映画祭の記者会見で彼が口にした「演技とは、解けないにもかかわらず解こうとしなければならない宿題」というひと言が、強く印象に残る。彼自身が自らの代表作だと明言する『ペパーミント・キャンディー』(99)のヨンホから本作のキム・ウンボムに至るまで、ソル・ギョングという俳優は“解けない宿題”に悩みながらも常に役に挑み、キャリア史上最高の演技を更新し続ける。なにが彼をそこまで駆り立てるのだろうか?インタビューの最後に尋ねてみると、またもや照れ臭そうに、俳優の性(さが)を感じさせるひと言が返ってきた。

「そうですね…。解けないから、ずっと解き続けないといけないですよね。それが俳優を続ける原動力かな?宿題が解けなくて、頭に来ますから(笑)」。

取材・文/荒井 南