『ヒューマン・ボイス』ティルダ・スウィントンが語る、監督への敬愛とベスト”アルモドバル映画”

オスカー女優ティルダ・スウィントンの元に一通のメールが届いたのは、彼女がアピチャッポン・ウィーラセタクン監督の『MEMORIA メモリア』(21)の撮影のためにコロンビアにいた時のことだという。「その時私は、丘の上にある農場の、木々に囲まれた小さな家にいました。インターネットも届かないような場所でしたが、奇跡的にそのメールを開くことができたのです」。

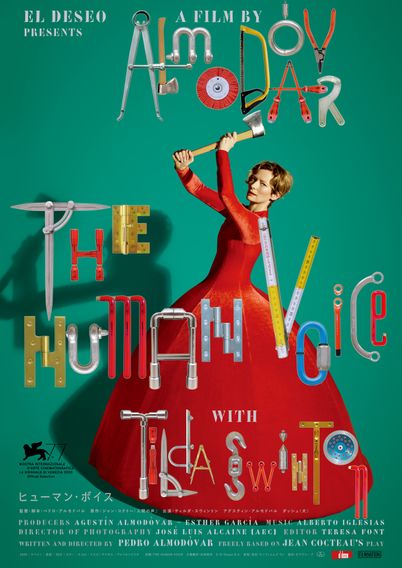

そのメールは、スペインの巨匠ペドロ・アルモドバル監督からのコラボレーションの誘いだった。フランスを代表する詩人で劇作家のジャン・コクトーが手掛けた一人芝居の戯曲「人間の声」を自由なかたちで翻案する。アルモドバル監督にとって初の英語劇となる短編作品『ヒューマン・ボイス』(公開中)は、このようにして動きだした。

元恋人に別れを告げられたばかりの女は、元恋人がスーツケースを取りに来るのを3日間待ち続けている。その間に一度だけした外出で、女は斧と缶入りのガソリンを購入。そしてまた同じように元恋人を待ち続け、無力感に苛まれ、絶望し、理性を失うなど様々な感情を体験する。そんな時、元恋人から電話が掛かってくる。初めは平静を装っていた女だったが、次第に内に秘めていた感情をあらわにしていく。

「ペドロ・アルモドバルと一緒に仕事をすることは、様々な意味で決して驚くべきことではありませんでした。これまで彼の作品を観てきたので、その感性もよく知っています。当然の結論に足を踏み入れたような気がします」と、スウィントンはこのコラボレーションの実現が必然的なものであったと語る。

彼女がアルモドバル監督の作品と出会ったのは、アルモドバル監督のキャリア初期の代表作である『神経衰弱ぎりぎりの女たち』(88)だという。「公開時にロンドンのセント・マーチンズ・レーンにある映画館で観たことを鮮明に覚えています。ちょうどデレク・ジャーマンの『戦争レクイエム』の撮影が計画されていたころでした。そのなかで特に私を夢中にさせたのは、バイクに乗ったフリエタ・セラーノのトンネルでの追跡シーンでした」。

当時デレク・ジャーマン監督作品の常連としてアンダーグラウンド映画の界隈で注目を集めていたスウィントンは「ロンドンのクィア映画界で働いていた私たちにとって、ペドロはスペイン人の従兄弟のように感じていました」と、アルモドバルの作風に強いシンパシーを抱いていたことを明かす。

「過去と現在の関係、忘れられないもの、自由な感情、主人公が現在の解決と慰めを見つける方法の優しさはそれぞれで精巧に語られ、全体を通して崇高なパフォーマンスによって提供されていく」。アルモドバル監督作品の魅力を語る彼女が、特にお気に入りの作品として挙げたのは『トーク・トゥ・ハー』(02)、『ボルベール<帰郷>』(09)、そして『ペイン・アンド・グローリー』(19)の3本だ。

「『ヒューマン・ボイス』のセットに到着した時に見つけたものは、まさにここ数年彼の映画で楽しんでいたものでした」。本作の実験的な部分を際立たせる一つの要因は、主人公が一人芝居を繰り広げる一室が、スタジオ内に組み立てられたセットであることが早い段階で示されること。それでもアルモドバル作品らしい色彩美にあふれ、一つ一つの美術や衣装が輝きを放ち、観客は自ずと舞台劇を見るような、贅沢な感覚を味わうことになる。

「私はこれまで何度か、よく知っている世界に足を踏み入れるという特権に恵まれてきました。例えばウェス・アンダーソンの世界や、アピチャッポン・ウィーラセタクンの世界などです。ペドロの場合、彼の色や環境、ジェスチャーや描く人々は非常に認識可能であり、同時に特別でもある。私は自分自身に限界を超えさせることが、ある種の信仰の跳躍であることに気が付いたのです」とアルモドバル監督への敬意を込めながら、演技者としての才がむき出しにされた本作を振り返った。

アルモドバル監督も「彼女は独自の働き方やシステムを持っている」とスウィントンへ賛辞を送り、初めての英語劇に挑むうえで抱いた様々な不安は、スウィントンの才能や彼女と築き上げた信頼関係によって吹き飛ばされたことを明かしている。2つの才能が邂逅し生みだされた、鮮烈で贅沢な30分間を、是非とも劇場のスクリーンで堪能してほしい。

構成・文/久保田 和馬