『CLOSE/クロース』ルーカス・ドン監督が語る、“走る”ことと“視線”の意味「見過ごされたアザとこの映画でつながりたい」

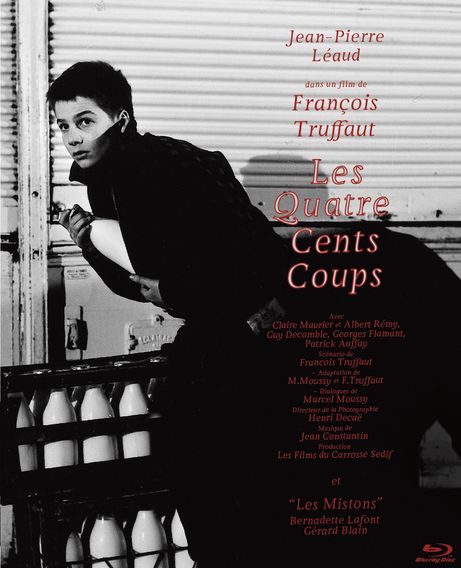

「“走る”ことは、若者や子どもたちを表現する上で代表的なもののひとつです。フランソワ・トリュフォー監督の『大人は判ってくれない』やモーリス・ピアラ監督の『裸の少年期』、リン・ラムジー監督の『ボクと空と麦畑』。いずれも“なにか”から解き放たれたい、自由を求める子ども特有の行動だと思います。なにより大人になると、人生の重みを感じて走ることができなくなりますから」。

長編監督デビュー作『Girl/ガール』(18)で第71回カンヌ国際映画祭カメラドール(新人監督賞)を受賞したルーカス・ドン監督は、長編第2作となる『CLOSE/クロース』(公開中)の劇中で主人公の子どもたちが“走る”という動作を多用した理由について、同じように子どもを主人公にした過去の名作たちのタイトルを挙げながら説明する。

「子どもの頃の、ある種“ユートピア”のような時期には、“なにか”が起きた時に周りの大人たちから『とにかく前進しなさい』と言われます。でも“なにか”が起こったことでできたアザが体に残ったまま、きちんとケアをしないまま闇雲に前に進んでしまうと、いずれ硬化して重くのしかかってくる。そうした見過ごされたアザと、この映画でつながりたいという思いがありました。自分とはまったく違うキャラクターや世界でも人はつながりを感じることがあって、どこか深いところで鮮烈なものと出会い、埋もれてしまっていたなにかとつながる。そういう映画にしたいと考え、この映画を作りました」。

ベルギー映画界の先駆者から影響を受けた、“動きを通して語ること”

昨年行われた第75回カンヌ国際映画祭でグランプリを獲得し、ベルギー代表として出品された第95回アカデミー賞では国際長編映画賞にノミネート。他にも世界中の映画賞で47受賞・104ノミネートという激賞を受けた『CLOSE/クロース』。

13歳の少年レオとレミは、24時間を共に過ごすほどの大親友。中学校に入学した2人は、親密すぎるあまりクラスメイトからからかわれるようになり、レオはそれをきっかけにレミとの接し方に戸惑いを感じるようになる。次第にレオはレミに対してそっけない態度をとってしまい、些細なことで大喧嘩に。仲直りすることができず時間だけが過ぎていったある日、レオは課外授業の終わりに衝撃的な事実を告げられる。それはレミとの突然の別れだった。

ベルギーの王立芸術アカデミー(KASK)スクールオブアーツ在学中からドキュメンタリーやフィクションを問わず、短編映画を制作してきたドン監督。「フィクションを撮るうえでは、動きを通して語ることを大事にしています」と明かす彼は、ベルギー映画界を代表する映画監督であるジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌやシャンタル・アケルマンの作品から影響を受けてきたと告白する。

「それぞれ異なるカメラワークやコレオグラフィーが取り入れられていて、そのどちらにもインスピレーションを与えられてきました。例えばアケルマン監督の『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』ではフレームのなかですべての出来事が起こり、日常生活をまるで踊っているかのようにカメラがとらえ続けます。対照的にダルデンヌ兄弟の作品は、被写体の背中をカメラが追っていく、キネティックでダイナミックなスタイルです」と、両者への敬意を込めて語る。

しかも本作では、ダルデンヌ兄弟の『ロゼッタ』(99)でデビューを果たしたエミリエ・デュケンヌがレミの母親役として出演している。「彼女はベルギーで最もすばらしい女優の1人です。10代の頃に『ロゼッタ』で初めて映画に出演した彼女が、同じくらいの年齢で初めて映画に出演する役者たちに寄り添ってくれたことに、とても美しいつながりを感じました」とドン監督はにこやかな表情を見せた。