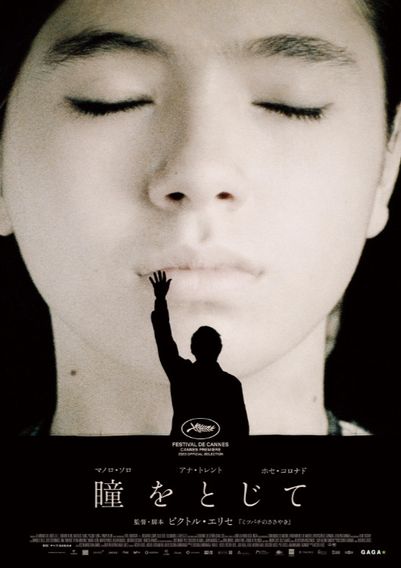

スペインの巨匠、ビクトル・エリセ監督が31年ぶりの新作『瞳をとじて』に注ぐ魂の言葉とは

<ビクトル・エリセ監督のディレクターズノート>

「私はどんな映画を作りたいのか?そして、それはなぜか?

できるだけ短い言葉で正確に伝えるなら、答えはこうだ。

『私が書いた脚本から自然に花開いた、純粋で誠実な必然によって生まれる映画』

でも、この答えだけでは十分でないだろう。

だから『瞳をとじて』が必然として伴う“なにか”について説明したい。

そのためには概念の領域を掘り下げる必要があるが、私の意図を明確に宣言する。

もちろん、それはよき意図だ。

よき意図がよい結果を生むとは限らないと、わかっていたとしても。

プロットの細部を積み重ねた果てに、この映画が観客に向かって描こうとする物語は、

密接に関わる2つのテーマ“アイデンティティと記憶”を巡って展開する。

かつて俳優だった男と、映画監督だった男。友人である2人の記憶。

過ぎゆく時の中で、1人は完全に記憶を失い、

自分が誰なのか、誰であったのか、わからなくなる。

もう1人は、過去を忘れようと決める。

だが、どんなに逃れようとしても、過去とその痛みは追ってくることに気づく。

記憶は、テレビの映像としても保存される。

人間の経験を身近な形で記録したいという現代の衝動を、

なによりも象徴しているメディアだ。

映画を撮る者の記憶は、ブリキ缶の棺に大切に保管されたフィルムだ。

映画館のスクリーンから遠く離れて、

映像視聴メディアによって社会における居場所を奪われた、

それぞれの物語の亡霊たち。

この文章を綴る者の記憶と同じように、長く刻まれる。

これらの特性を内包した物語は、半分は経験したこと、半分は想像から生まれた。

私は映画の脚本を、自分で書いている。

だから、私が人生において最も関心を抱いていることが、

作品のテーマだと考えるのは自然なことだ。

言葉では伝えきれないが、1本の映画を観た経験が主役となる

詩的な芸術性に属するものだ。

そういう意味で、『瞳をとじて』では映画の2つのスタイルが交錯する。

1つは舞台と人物において幻想を創り出す手法による、クラシックなスタイル。

もう1つは現実によって満たされた、現代的なスタイルである。

別の言い方をするなら、2つのタイプの物語が存在する。

一方は、伝説がシェルターから現れて、

そうだった人生でなく、そうあるはずだった人生を描く物語。

そしてもう一方は、記憶も未来も不確かな世界でさまよいながら、

いままさに起こっている物語だ」

文/山崎伸子