三輪記子弁護士が、夫婦の秘密を法廷で暴く『落下の解剖学』を解説「有罪と認定できないものは、すべて無罪。白黒つけたい欲望に抗うことも大事」

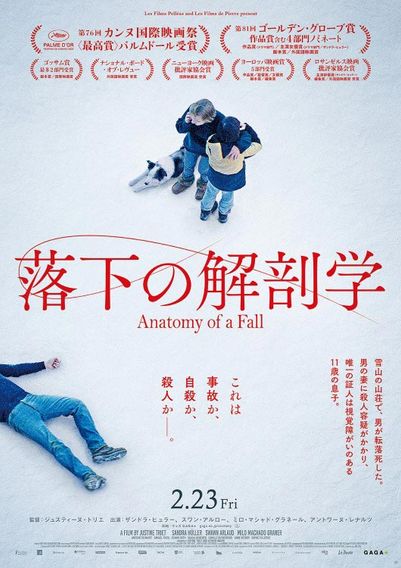

第76回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞し、現地時間3月10日に授賞式が迫ったアカデミー賞では作品賞など5部門にノミネートされている『落下の解剖学』(公開中)。雪の山荘で転落死した小説家志望の夫サミュエルと、その死体の第一発見者となった、目の不自由な11歳の息子。そして夫の殺人容疑を向けられるのは人気作家である妻サンドラ。事件の真相を追っていくなかで、この一家の嘘や秘密が赤裸々に明かされていき、登場人物の数だけ真実が現れる。

MOVIE WALKER PRESSでは、「法廷で夫婦の口論の音声が流されるシーンに特に圧倒された」という作家・樋口毅宏のインタビューを先日掲載したが、今回、TVコメンテーターとしても知られる弁護士で、樋口の妻でもある三輪記子へのインタビューが実現。弁護士であり、2児の母であり、作家の妻でもある三輪の視点で、本作の見どころを語ってもらった。

※本記事は、ストーリーの核心に触れる記述を含みます。未見の方はご注意ください。

「グレーなものを、ちゃんとグレーなまま描いているところがすばらしい」

「率直におもしろかったです。映画であれ、小説であれ、人間の心の奥底を描くことは難しいものですが、本作ではあらゆる角度から人間の心理が深く掘り下げられている。グレーなものを、ちゃんとグレーなまま描いているというところも、非常にすばらしいと感じました」とコメント。ここでまずは、三輪弁護士が夫の殺人容疑が向けられたサンドラの弁護を担当することになった場合、どのような戦略を立てるか訊いてみた。

「あの状況下においては事故死の線は考えにくいので、私なら自殺の一点でストーリーを組み立てます。私個人の見解としてはサンドラには、夫を殺す動機が見当たらないと感じています。なぜなら、彼女がこれまで通り仕事をするためには、彼の家事育児のヘルプが必要不可欠なので、わざわざ自分で自分の首を絞めるようなことはしないはず。一方、弁護士が『あなたが殺したの?』と被告人に疑いの目も向けながらも、信頼関係をしっかり構築できるところも興味深いです。あれはきっと、日本とヨーロッパにおけるコミュニケーションのあり方の違いなんだと思います。『本当にやっていないかは重要ではない』といった趣旨の発言を弁護士がするのも、『いくら無実を主張しようとも裁判所が認めなければ意味がないのだ』というようなことを彼は言いたかったんだと思いますね」

本作の海外での公開時、パルムドッグ賞に輝いた名犬と並び、観客から「Hot Lawyer!(ホットな弁護士)」と話題を集めていたのが、夫の殺害容疑を向けられた妻サンドラの弁護を担当する弁護士役のスワン・アルロー。日本の観客もその意見に賛同する人が多く、「声優で俳優の津田健次郎に似ている」との声もちらほら。本職である三輪から見ても、「端々に弁護士らしさが感じられる」とお墨付きを得ていたが、「法廷の途中で次々と状況証拠が出てくる詰めの甘さには、『もっとよく調べなさいよ!』と突っ込んでしまいました(笑)。でも、映画をおもしろくするためであることはもちろん理解していますし、そのことでスリリングな展開になっていたとも感じます」

法廷に立たされた11歳の息子…「親は誰でも同じことをしていると指し示す場面」

本作の裁判シーンでは裁判官のみならず、検察官や弁護士も法服を身にまとい、法廷での審理も日本とはかなり異なる印象を受ける。「どの程度まで現実の裁判に即しているかまではわからない」とした上で、三輪弁護士は日本との違いについてこう説明する。

「事実認定のために検察官や裁判官が被告人に執拗に『あなたはどう思ったんですか?』と心情を尋ねる部分は、日本の裁判とはまったく違います。日本では、被告人の主観が重視されることはないですし、ましてや証人尋問の最中に被告人があんな風に割って入ったらすぐさま異議が入るはず。そもそも、現実的にはあれだけしか状況証拠が揃っていない状態で、裁判を進めること自体が考えにくいです。また、映画のなかでは、息子のダニエルが唯一の証言者として証言台に立ちますが、11歳という年齢や、彼に視覚障害があることなどを踏まえると、供述することはあっても、現実の裁判で彼に証言能力があると見なすことは、非常に困難な気がします。ただ、彼の証言も、最初こそ公開法廷という形で進められていましたが、最後はちゃんと非公開にしている。そこには配慮があるんだとわかり、ホッとしました」

映画の後半では、夫サミュエルが生前に録音していた、夫婦が口論する音声が証拠として法廷で流される。裁判所も、息子ダニエルへの精神的なダメ―ジを考慮して、事前にダニエルに対して退廷を促すが、ダニエル本人の強い希望により、立ち会うことになる。いくら本人が希望したこととはいえ、両親が激しくののしり合っている音声を、法廷という場で実の子どもに聞かせることの是非については、役者陣の迫真の芝居をドキュメンタリー映画のごとくリアルな質感で捉えていることも相まって、公開後も観客の間で賛否両論が巻き起こっている。2児の母でもある三輪弁護士は、あの場面についてはどう感じたのだろうか。

「自分の身に置き換えて考えると絶対ナシだなと思いますが、あそこまで極端な形ではないにせよ、多かれ少なかれ子どもは親に巻き込まれてしまうもの。『この映画を褒めると、あの証言も許容することになるから嫌だ』という意見も見かけましたが、それは違うと思います。SNSへの投稿一つとっても、親がいち個人として行動する限り、子どもに対してなんらかの影響を与えてしまっていることは避けられない事実。あの場面を観て、『子どもが可哀そう』と『自分ならそんなことは絶対しない』と思っている多くの人たちも、無意識のうちに同じようなことをやってしまっているのだ、ということを、観客にあえて指し示している場面でもあると私は思います」