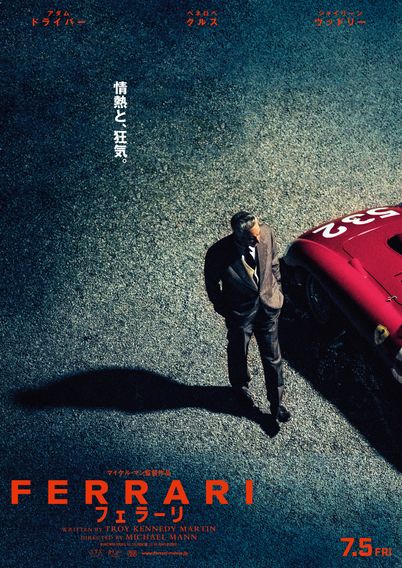

マイケル・マン監督が語る、映画づくりの真髄。30年越しの渾身作で捧げた“フェラーリ”への多大なリスペクト

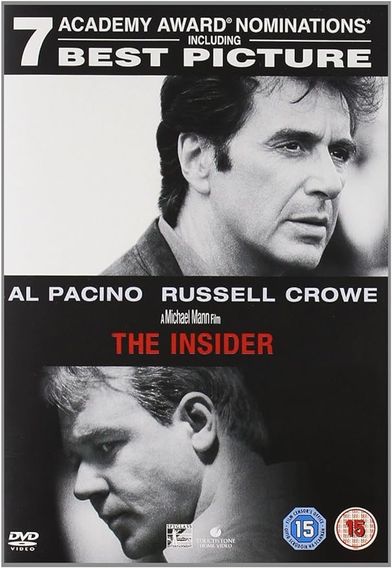

F1界の“帝王”と呼ばれた男、エンツォ・フェラーリの情熱と狂気に満ちた生き様を描く衝撃の実話『フェラーリ』が7月5日(金)についに公開される。『ヒート』(95)や『インサイダー』(99)、さらにはドラマ「TOKYO VICE」と、この上なく硬派でスタイリッシュな物語を次々と生みだしてきたマイケル・マン監督に、 “フェラーリ”の魅力や映画づくりへのこだわりを語ってもらった。

「あれは1967年の寒い雨の日だった。ロンドンの映画学校に通っていた私がバスを待っている時、目の前をフェラーリの275GTB/4が通ったんです。あまりにも美しい彫刻が、生き物のように動きだすその姿に、たちまち魅了されました」と、マン監督は、“フェラーリ”との衝撃的な出会いを振り返る。

「1981年に私は、『ザ・クラッカー 真夜中のアウトロー』で商業監督デビューをしました。その時のギャラでフェラーリの車を購入し、フェラーリ・チャレンジというレースにも参加しました。フェラーリ社は、レーシング技術や革新の面では他社と比べ物にならないほど最先端を走り続ける、宇宙分野で例えるならば、まるでNASAのような企業であり、その技術を一般の乗用車に落とし込むなど常に探求を止めることはない。その姿勢に私はずっとリスペクトを捧げてきました」。

「30年の年月に囚われていたら、この映画はつくっていない」

そんなマン監督が、フェラーリの創業者であるエンツォ・フェラーリについて記されたブロック・イェイツの著書「エンツォ・フェラーリ 跳ね馬の肖像」に出会ったのは同著が出版されて間もない1990年代前半のこと。『トッツィー』(82)などで知られるオスカー監督のシドニー・ポラックと、『ミニミニ大作戦』(69)の脚本家トロイ・ケネディ・マーティンと共に映画化に向けて動きだすのだが、資金難によってなかなか実現には至らず。そのままポラックは2008年に、マーティンは2009年にこの世を去った。

それからおよそ15年、プロジェクトのスタートから30年以上。マン監督はマーティンの遺稿を活かし、この執念の企画をついに実現させた。それが8年ぶりの長編監督作となった本作だ。舞台は1957年、愛する息子を亡くし、共同経営者である妻との関係は冷え切り、ほかの女性とその間にできた息子との二重生活を送るエンツォが、社の業績不振という窮地から脱するために公道レース“ミッレミリア”に挑む様が描かれていく。

完成までに多くの困難があった作品ではあるが、マン監督は「長い年月温めてきたプロジェクトであるということが制作に影響を与えたことはありません」と断言する。「まったく新しい気持ちで、作品をつくっていました。そういった意味でいえば、1995年に撮影しているような感覚だったのかもしれません。むしろその年月に囚われてしまっていたら、この映画はつくっていなかったでしょう」と、長い旅路に想いを馳せた。

「やりたい脚本があって、その開発をしている段階では、こういう映画になるだろうというイメージを投影しているだけで、実際に映画づくりは始まっていない。どんなものになるのかと想像を膨らませながら、未来のこと、抽象的なものと向き合う。そして撮影前のプリプロダクションでエンジンがかかってきた段階から、この強烈な撮影体験が始まっていったのです」。