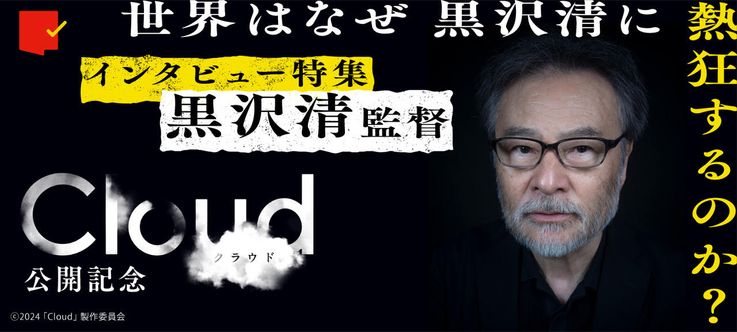

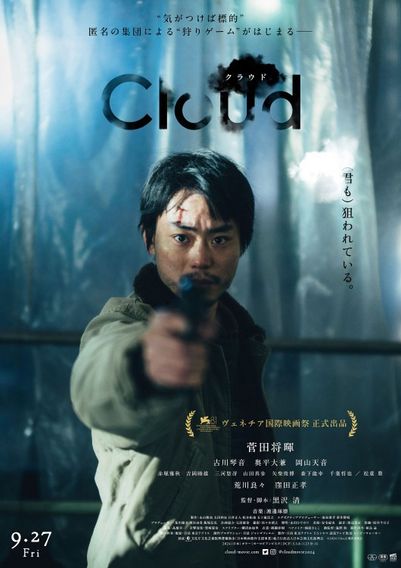

黒沢清が語る、“日常“描写が映画にもたらす異物感とリアリティ。撮影のない時期の過ごし方は?【『Cloud クラウド』公開記念インタビュー特集】

「底知れないところにつながっていそうな気配がある“空間”が、やっぱりおもしろい」

――黒沢監督の作品は、異物感のあるロケーションやロケセットなど、日常のなかにある「空間」も見どころです。例えば、吉井が暮らすアパートはとても魅力的でしたが、撮影場所を決めるにあたってどんな条件を出したんですか?

「まず、アパートの2階に部屋があって、その部屋の窓から下の道が見下ろせること。それから、見下ろした道に立っていた男が階段を上がってくるシーンが成立することというのが条件でしたね。もちろん高級マンションじゃなくて、それなりに古いアパートで。この条件はわかりやすいので、結構探しましたけどありましたね。大変だったのは、郊外に引っ越したあとの一軒家ですね。条件としては人里離れたようなところにあって、でも怪しい車が走れる道はあって、走って逃げたら森の中に駆け込めるところにある家」

――すべての条件が揃う場所で、撮影にも貸してもらえる家となると、難易度が上がりそうですが。

「そう簡単にはなかったです。別荘みたいなところがいくつかあったんですけど、そんなに広い道路に面していなかったり、すぐ近くに隣の家があったり。最終的に見つけた場所の脇に湖があるのはまったく予想してなかったんです。あれは保養所だったのかな?人が住む家ではなかったので、中を改装して。そこはお金もかかりましたね。それで映画にあるような家になったわけです。だいたいロケ場所って、いくつかはこちらの希望通り、それ以外はたまたまそうだったというような条件で決まっていくことが多いですね」

――山里離れた家に移ってからは、周辺にあると思われる村や、村人たちは出てこないですね。

「脚本上では、いろいろなパターンがあるなと思ったんですけど、湖のほとりの家で撮ることが決まって、もうほかはどうでもいいやと思って。出てくる湖は群馬県にある榛名湖の湖畔なんですが、ほかの村のシーンは東京や千葉で撮影しています。僕はもう何度も経験しているので慣れっこになっちゃいましたけど、映画ってそういうのを継ぎ接ぎにしつつ、でもどこかでリアリティともまた違う整合性、統一性のようなもの意識して撮るもので、最終的には観た人がどう思ったかに任せる。そういうものなんだということを、今回もつくづく実感しました」

――後半の舞台となる荒廃した工場のような場所がすばらしいですね。

「あそこは、よく見つかったと思いました。福島県の巨大な施設というか工場ですね。まだどこの映画でも使ってないんです。制作部が見つけてきて、どこを使ってもいいということで、使わせていただきました」

――セルフリメイク版の『蛇の道』と似た空間も登場しました。密室ではなく、窓があったりして外とつながった空間になっています。

「四方壁に囲まれた塞がれた空間って、映像にすると意外におもしろくないんですよね。部屋の奥が暗くなっていって、どこか底知れないところにつながっていそうな気配がいたるところにある空間がやっぱりおもしろいですね」

――この工場跡の場面で、カットが変わると不意に雪が降っていました。あれは意図的に雪を降らせたんですか?

「いえ、偶然です。撮影中に本当に雪が降ってきたんですよ。すると、『天気が(編集で)つながらないから雪を待ちましょうか』という意見もありましたけど、僕は『いまが撮り時だ』と。この偶然は逃したくない。むしろバタバタと撮ったぐらいです。ねらいではないんですが、どんな状況でも雪は突然降るんですよね。だから映画のなかでもカットが変わって雪が降っていても、たぶんなんの問題もない」

――編集のつながりで言うと、車が発進するカットや、シートベルトを締めるカットで、カメラの位置を変えずに同ポジで間を少し詰めているような編集があったと思いましたが。

「まったく同ポジでポンと飛んだところは、あったかな…。同じ方向からだけどちょっと寄ってポンと飛ぶとか、そういうのは好きなんですよ。ほとんど同じアングルでも、ちょっと寄るとか、ちょっと引くとか、微妙に変えて編集すると、注意深く見るとわかるんですけど、人によっては気づかない。それで言うと、僕がびっくりしたのは、エドワード・ヤンの『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』の前半で、少年たちが喧嘩で捕まえた少年を、レンガみたいなものでバーンと殴るとこがあるんです。

長いワンショットで捕まえてきて、バーンと殴ったら本当に血が滲んでガタガタ震えるっていう。『うわー、ものすごいワンショットだな』って3回ぐらい観たんですが、4回目観たら、カットが途中で変わっているんですよね。同じアングルの同じ方向なんですけど、ポンと寄っている。意図的にごまかしているんじゃなくて、明らかに編集してあるんです。こっちがワンカットだと思い込んでいただけなんです。それがきっかけで、こういう編集をすると、人によっては気づかないんだなっていうのが大変興味深くて、時々やります」