アレックス・ガーランドが『シビル・ウォー アメリカ最後の日』で警鐘を鳴らす”現実の危機”とA24で映画を作る理由【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】

1996年、26歳の時に自身の東南アジアでのバックパッカー体験を元に綴った「ザ・ビーチ」で小説家としてデビューすると、たちまち世界的ベストセラーに。2002年、その「ザ・ビーチ」映画化の際に監督を務めたダニー・ボイルのSFホラー作品『28日後...』の脚本を単独で手掛けて映画界に進出、一躍人気脚本家に。2015年、自身の脚本が映像化される際にずっと抱えてきたという「なにか重要なものが失われている」という課題を解決するために『エクス・マキナ』で監督業に進出。以来、映画監督として、テレビシリーズのショーランナーとして、重要作を連続して世に送り出してきたアレックス・ガーランド。

そのように90年代、00年代、10年代とそれぞれの時代に合わせて「職業」を変えながら、周囲からの要求や自身の必要に駆られて輝かしいキャリアを歩んできたガーランドは、しかし小説家としても、脚本家としても、映画監督としても、いつもどこか居心地が悪そうだった。実際、彼は2022年のニューヨーク・タイムズでのインタビューで映画監督としての引退を表明していて、その真相についても今回のインタビューで語ってくれている。

小説家時代から長年彼の仕事を追ってきた自分としては、自作の拡大再生産やノスタルジーに逃げ込まず、常に現代と近い未来を見据えたその「居心地の悪さ」こそが彼の作品に魅了されてきた最大の理由だ。特に『エクス・マキナ』以降の監督作、『アナイアレイション -全滅領域-』(18)、『MEN 同じ顔の男たち』(22)、テレビシリーズ「DEVS/デヴス」はそれなりに評価されてはきたものの、それでも同時代の多くの観客から見過ごされ、また批評家からも過小評価されてきた作品群であるとさえ思っている。その原因の一つには、作品においても、インタビューにおいても、周囲を煙に巻くようなガーランド自身の性質にあるわけだが。

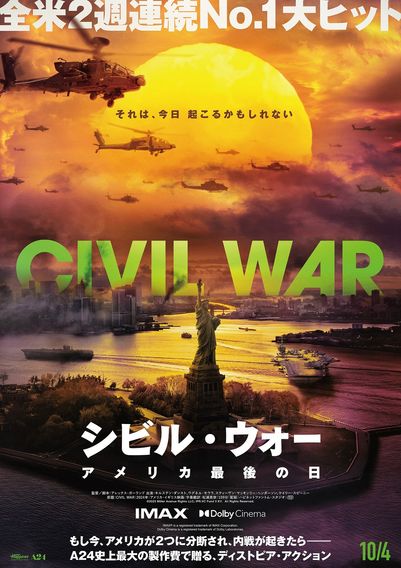

最新作『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(公開中)は、そのタイムリーかつ挑発的な題材やA24のプロモーションの巧さもあって、ガーランドの監督作としては過去最大のヒットを記録したわけだが、観客の解釈や考察をすり抜けて、その「飲み込みにくさ」を「飲み込みにくさ」のまま提示したような問題作でもある。本作でガーランドが投げかけたものは、目前に控えたアメリカの大統領選の結果を超えたところで、この先何年にもわたって観客を揺さぶり続けることだろう。

「少なくとも私が生まれてから、こんなに大きな危機と隣り合わせの時代はありませんでした」(ガーランド)

――北米を含む多くの国で4月に公開された『シビル・ウォー アメリカ最後の日』ですが、日本ではその半年後の10月の公開となりました。この半年間にも現実世界では様々な出来事が起こってますが、その時間は本作にどのような作用をもたらしたと考えてますか?より真実性が増した?あるいはよりフィクション性が増した?

ガーランド「正直なところ、この半年間に起こった変化は、まあ、ポジティブなものの一つだと思います。例えば、カマラ・ハリスは良い変化だと思います。なぜなら、私はドナルド・トランプが選挙で負けてほしいと思っていて、カマラのほうが彼に勝つ可能性が高いと感じているからです。それは私の視点では良いことです。7月に起こったトランプ前大統領銃撃事件も、一種の狂気の一部であり、それは彼が2016年の選挙で勝って大統領になって以来、ずっと続いているものの一環だと思います。これはただの延長線上に過ぎません。今年7月の狙撃事件は2021年1月6日の連邦議会襲撃事件にも少し似ているし、あの1月6日の出来事はかつて彼が『コロナウイルスの治療には消毒剤を注射すべきだ』と言ったことにも似ています。だから、どこに戻ってもいいんですが、それは大きな変化ではなく、この映画を作った理由が続いているだけです」

――でも、もしあの狙撃事件で本当にトランプが亡くなっていたら、本当の”シビル・ウォー”が始まってもおかしくなかったですよね?

ガーランド「そうですね、それが起こっていたら物事は確実に変わっていたでしょう。本当の内戦が始まっていたかもしれない。それは誰にもわかりません。ただ、伝えておくべきこととして、この映画はアメリカが舞台で、アメリカが背景になっているとはいえ、私の国を舞台にすることもできたし、ヨーロッパの国々や中東、アジア、南米の国々でも同じような状況が考えられます。政治の過激主義や狂気のようなものは、アメリカに特有のものではありません。日本ではどうかわかりませんが、願わくば日本は他の国々よりも賢明であってほしいと思います。正直なところ、自分から見ると日本はしばしばそうであるように感じます」

――そうだといいんですが(苦笑)。

ガーランド「私の国では、トランプに非常によく似た首相がいました。嘘をついたり、情報操作をしたり、いじめたりする能力が似ていて、性格も同じようなタイプでした」

――この映画はアメリカを舞台にしていて、あなたはイギリス人で、私は日本人。つまり、母国が同盟国の関係にあります。それ以外の国、つまりBRICS諸国であったり、グローバルサウスと呼ばれるようになった国々でも、同じような状況にあると考えてますか?

ガーランド「そうですね、アメリカと同様に、それらの国々も国内外で自国の立場を強化し、権力闘争を繰り広げています。自国民に対する権力を確立しつつ、世界における自国の位置付けも競っているわけです。個人的に、ロシアは中国のようなアメリカとの競争関係には既にないと考えてます。中国とアメリカが直接的な競争関係にあり、インドもそこに参加しています。しかし、それ以外の国は同じレベルでの競争には参加していないのではないのでしょうか。アメリカ、中国、インドの3つの国は、非常に大きな経済規模を持ち、莫大な人口、そして国内の豊富な資源を抱えています。これらの要素を持つ国は他にあまりありません。この3か国が世界の中で自分たちのアイデンティティを模索しているように見えます。つまり、自国民に対してどう定義されるべきか、そして他国に対してどのように見られるべきかを考えています。しかし、現在の状況では、これらの国々は自分たちがなんであるかを本当には理解していないように思います。それは、あまりにも急速に物事が変わっているからです」

――それは地政学的な話ですか?

ガーランド「いや、それは必ずしも地政学的なものではなく、技術革新や気候変動とも大きく関係してます。各国の政府はこれらの問題を完全にコントロールできるわけではないので、それに対応するために苦労しています。つまり、彼らはマーベルのスーパーヒーローのように世界を支配している存在ではない、と私は考えています。権力を持ってはいるものの、すべてを支配するような存在とは違う、という感じです。ただ一つ言えるのは、この状況がとても危険だということです。そして、私がこの映画を作った理由は、その危険が現実に迫っていると思っているからです。私たちはその危険が現実であることを忘れてしまっているように思います。私たちは戦争を、他の見知らぬ国にアウトソーシングしたと信じてしまっている。他の国で起こることであって、私たちの問題ではないと。そんなのはデタラメです。内戦の危険は実際にはグローバルな問題であり、アメリカだけの問題ではありません。それは世界的な危機であり、現実の危機です。少なくとも私が生まれてから、こんなに大きな危機と隣り合わせの時代はありませんでした」

――実は私はあなたと同じ1970年生まれなのですが――。

ガーランド「おお!私より若く見えますね(笑)」

――(苦笑)。

ガーランド「そう、私たちは1970年に生まれました。それは第二次世界大戦の終結から25年後です。だから、私たちはファシズムが現実であった時代の余韻の中で生きてきましたし、ファシストが選挙で選ばれることがあることも知ってます。実際、あの時代のヨーロッパでは、ファシストは自国民に選挙で選ばれたわけです。アメリカの大統領がファシスト的な傾向を持っている時、それがどれほど危険であるかを、私たちの世代はぎりぎり理解することができます。だからこそ、私はこの映画を作ったのです」

――小説家時代からのあなたの特徴の一つは、一部の別の原作のある脚本作品を除いて、ほぼすべてが現代劇か、現代社会と強く呼応した近未来劇であることです。

ガーランド「そうですね、私は現代に生きていて、常に近い未来のことを見据えてます。なぜなら、まさにこれから起こることが大事だからです。でも、映画監督の話はひとまず置いておいて、一般の人も多くはそうだと思うんですね。私が人々を観察していて気づいたことの一つは、みんな将来の問題を予測したり分析したりすることは得意だということです。例えば、私たちは『このままだとこうなる』と言いますよね。『注意しないとこうなるぞ』みたいな。私たちは日常的にそういう予測をしていて、しばしばそれは非常に正確です。にもかかわらず、実際にそれに対処するのはとても苦手なのです。問題を説明するだけで、まるでそれを解決したかのように感じてしまう。でも、それは大きな間違いです。私にとってストーリーは、物語るためだけでなく、実際に行動を促すためのものなんです。人々をなにか行動に駆り立てたり、別の見方をさせるために、場合によっては恐怖を与えようとしているんです。それによって対話を起こしたいから、映画を作っているところがあります」

――この対話もその一つですね。

ガーランド「そうです。でも、皮肉なことに、私は未来を見据えていますが、自分の映画制作の手法は1970年代のものだと思います。私の編集スタイルは現代の映画よりもかなりゆったりしたものです。新しい編集者と仕事を始めて3日ほど経った頃に彼がこう言いました。『なるほど。あなたのカットは通常の映画の1/3のペースですね』と。彼が言っていたのは現代の映画のことです。現代の映画は時々非常に速い編集をしますが、私は一つのショットをじっくり見せるのが好きなんです。つまり、1970年代の映画制作者のようですが、同時に未来も見据えているということです」