竹内まりやが語る、『ダンボ』の物語から受け取った“欠落感”を変える愛の力

「クリームとシュガーはいかがですか?」。コーヒーを注ぎながら微笑む竹内まりやは、とても気さくな様子で我々のインタビューに応じてくれた。日本を代表するシンガーソングライターのひとりとして数多の名曲を世に送り出し、また多くのミュージシャンに楽曲を提供するなど、デビューから40年を経たいまもクリエイティビティを遺憾なく発揮している彼女は、ディズニー・アニメーションを代表する名作を、ティム・バートン監督が最新鋭の映像技術で実写化した『ダンボ』(公開中)の日本版エンドソング「ベイビー・マイン」を歌っている。竹内はこの『ダンボ』という物語から、そして鬼才ティム・バートン監督の独特な世界観からどのようなインスピレーションを受けたのだろうか。メディア出演を滅多にしない彼女の、知られざる創作の秘密に前後編の独占インタビューで迫る。

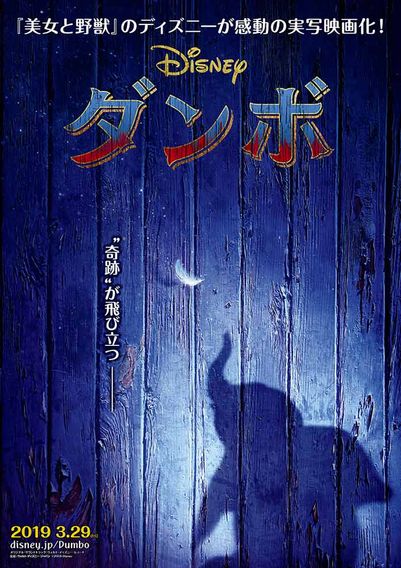

1941年に全米で公開され、第14回アカデミー賞ではミュージカル映画音楽賞を、また第2回カンヌ国際映画祭ではアニメーション賞を獲得したオリジナル版の『ダンボ』をこよなく愛するバートン監督が、自身のイマジネーションを駆使したオリジナルストーリーで作り上げた本作。移動サーカス団で暮らす父親と2人の子どもは、生まれながらに“大きすぎる耳”というコンプレックスを持つ子ゾウの世話を任される。サーカスのショーに出演するも観客の笑い者になってしまった子ゾウは“ダンボ”と名付けられ、やがてその大きな耳で空を飛べることに気が付き世間からの注目を集めることに。そんななか、サーカス団にダンボを使って金儲けを目論む大興行師がやってくるのだ。

「“社会に馴染めない”とか“他人と違う”方に対する、バートン監督の強い思い入れを感じました」

「娘がまだ幼いころに、繰り返し観ていました」とアニメーション版『ダンボ』との想い出を振り返る竹内は、本作の日本版エンドソングのオファーを受けたことをきっかけにアニメーション版のDVDを買い直したという。「ピンクのゾウが出てくるサイケデリックでモダンアートのようなシーンがすごく印象に残っていて、あらためて観てみたら本当に良くできているアニメだと感じました。あれを80年近く前に作り出したというのはとても画期的なことだと思います」。そして、今回の実写版を観た感想についても「アニメ版の要素と、新しく構成された人間社会を描く部分がうまく合体されていて、親子で楽しめるファミリームービーでありつつ、“ピンクのゾウ”のシーンを実写化した表現の工夫など、そこかしこにティム・バートン監督らしさが散りばめられている印象を受けました」と語った。

色彩豊かな映像世界や個性的なキャラクター造形で映画ファンから絶大な支持を集めるバートン監督の諸作については「『シザーハンズ』や『エド・ウッド』、『マーズ・アタック!』とか昔の作品は観ているんですけど、実は最近の作品は観ていなかったんです」と明かす竹内。「でも(夫の山下)達郎は最近の作品も観ているようで、最初『ダンボをティム・バートンが撮るの…?』ってすごく驚いていたんです」という夫婦間のエピソードも。「完成した作品を観て、監督の作風を知っているからこそ『なるほど』と必然性を感じる部分もあって、“社会に馴染めない”とか“他人と違う”という方たちに対する強い思い入れを感じました。家族とかサーカス団の人々の人生や、ビジネスライクな世界も盛り込みながら、現代社会に通用する『ダンボ』にしているのかもしれませんね」とバートン監督の作風との親和性を分析していく。

「おそらくバートン監督自身、幼いころからダンボに対してすごくシンパシーを感じていたのではないでしょうか。ダンボが羽根をきっかけにして飛ぶということは、彼が想い描いていた“夢”を実現してくれる存在を象徴している」と、本作に秘められたバートン監督の内面を読み解いていく竹内。「オリジナルの『ダンボ』を愛しているがゆえに様々な葛藤もあったことでしょう。大胆なアレンジで奇想天外なものを登場させることもできたでしょうけど、それよりももっと“人間の素朴な愛情”にクローズアップしていこうという監督の想いを感じました」。