『レ・ミゼラブル』アマンダ・サイフリッドは必見!「子供っぽいコゼットは演じたくなかった」

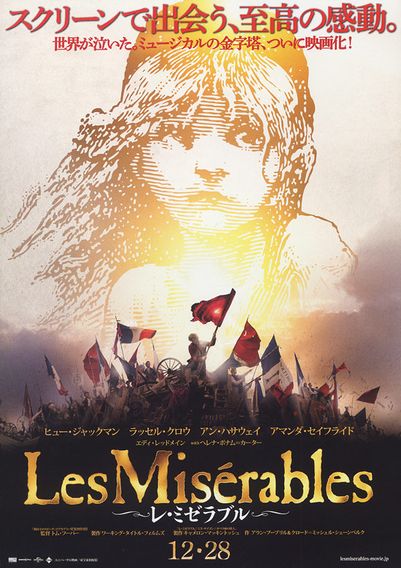

ロングラン記録を更新し続けるミュージカルの金字塔が、いよいよ映画『レ・ミゼラブル』としてスクリーンに登場する(12月21公開)。ヴィクトル・ユゴーの大河小説を原作に、重厚な人間ドラマが展開する本作で、愛の象徴として描かれる少女コゼット役に抜擢されたのは、『マンマ・ミーア!』(08)、『ジュリエットからの手紙』(10)のアマンダ・サイフリッドだ。春風のような温かさ、可憐な笑顔、透き通るような歌声はうっとりするほどに美しい。そこでアマンダにインタビューを敢行。ヒュー・ジャックマンとの撮影秘話、そしてパワーの源を聞いた。

一枚のパンを盗んだ罪で19年間も投獄されたジャン・バルジャン。司教の真心、薄幸の女性ファンテーヌ、そして彼女の愛娘コゼットとの出会いにより、愛を知り、困難ななかでも懸命に生き抜こうとする姿が、感動的に描き出される。アマンダが最初に「レ・ミゼラブル」の舞台を見たのは、11歳の時だという。「私が舞台上のコゼットを初めて見た時、とても弱い存在の女性に見えたの。子供っぽくて、守られているといったね。でも、本当はそうじゃないんじゃないかと思ったのよ。もっと女性の高潔さや、強さが彼女にはあるんじゃないかって。このストーリーのなかでコゼットは、希望の光であり、愛の源。だからこそ、私は子供っぽいコゼットは演じたくないと思ったの。トム・フーパー監督とも話をして、内面の葛藤も表現したいと思ったわ」。

ミュージカル映画では撮影の前に歌を録音し、その歌に合わせて俳優が口パクで演技をするのが、通常の手法だが、本作でトム・フーパー監督は、全編をライブで撮影することに挑戦した。そうすることで、込み上げる感情をとらえることに成功している。「自分で歌いながら、音楽でその瞬間の気持ちを表現できるので、とても自由な気持ちで演じることができたわ。それによって、本物の感情を解放することができたの」と微笑む。続けて、「でも、歌いながら自分の声を聞いてしまうと、その声が気になってしまうこともあったわ。声を気にしないように、感情表現に集中するのが最初は難しくて。同時に、今回の現場では、ずっと歌っていなければいけなかったの。声帯を強く鍛えることは、大変なことだったわ」と苦労も明かしてくれた。

コゼットが歌う楽曲は、彼女の純粋さを表すような高音が特徴だ。アマンダは確かな実力で、難しい楽曲も見事に歌い上げている。ヒュー・ジャックマン演じる父への思いと、革命に燃える青年マリウスとの恋の喜びを歌にする「プリュメ街」のシーンが思い出深いという。「2日間くらいの撮影だったんだけれど、小さな部屋でずっとヒューと一緒に撮影をしていたのね。とても真面目なシーンで、デリケートな心情表現が必要なシーンだったわ。イヤホンを付けて、ピアノの音を聞きながら歌うはずが、ある日、イヤホンを付け忘れちゃったの。音が取れないまま歌ったら、ものすごい音を外して歌っちゃって(笑)。ヒューはもともと、すごく楽しい人なんだけれど、その時は、笑い転げてしまって大変だったわ(笑)」。

バルジャン、そしてマリウスからの愛を受けて、強く、美しくなっていくコゼット。彼女自身も、愛の力を感じる瞬間が多くあると話す。「愛の存在は、素晴らしいもの。特に、バルジャンの見せる無条件の愛というのは、ものすごい力やインスピレーションを与えてくれるものだと思うわ。人は愛されることで、自分の最大の力が出せる。マリウスとの愛も運命的よね。私は運命的な愛があると信じているわ。それは恋人への愛だけじゃなくて、子供に対するもの、地球に対するもの、いろんな種類の愛があると思う。それを力に、人間は前に進んでいけるんだと思うわ。今の私にとって?ワンちゃんかしら(笑)。とっても可愛くて大好きなのよ。あとは姉妹、友達との絆も力になっているわ」。

『クロエ』(09)では、妖しい魅力で中年男性を翻弄する女性、次回作『Lovelace』(全米2013年公開予定)では、実在のポルノ女優リンダ・ラヴレース役に扮して話題となっている。作品ごとにあらゆるチャレンジを試みて、様々な表情を見せてくれるアマンダ。作品選びの決め手となるのは何だろう?「もちろん監督や脚本も大事。でも、一番大事なのは、やっぱりキャラクターね。演じるキャラクターにどれだけ興味が持てるかということが、まず大前提。それがなければ、上手く演じることは絶対にできないわね。コゼット役を演じてみて、色々なキャラクターがあっても、深く理解してその役柄に挑めば、もっともっとその役柄を面白いキャラクターに作り上げることが可能なんだと、強く感じたわ」。

最後に、「近年作られた映画で、最も素晴らしい映画だと思う。関わることができて本当に幸せに思っているわ。撮影を無事に終えることができて、とても安心しているのよ」と弾けるような笑顔を見せた。悲劇的な物語のなかで彼女の存在は、はっとするような輝きを放っている。それはまさに“希望の光”そのものだ。是非、劇場でその魅力に触れてみてほしい。【取材・文/成田おり枝】