スパイ映画の魅力と実験精神が融合!C・ノーラン監督の意欲作『TENET テネット』をレビュー

新型コロナウイルス感染拡大の影響による公開延期で、ますます期待値が高まった感のあるクリストファー・ノーラン監督作『TENET テネット』(9月18日公開)が、ついにベールを脱いだ。これまで犯罪、ヒーロー、宇宙SF、戦争などエンタメの定番ジャンルを次々手がけ、どの作品も定石や枠にとらわれない革新作に仕立ててきたノーラン監督。スパイアクションに挑んだ今作も、ノーラン監督らしいヒネリの効いた見応えのある作品になっている。

”時間”をストーリーの中心に据えた、クリストファー・ノーランの集大成

主人公は、“主役”とだけ呼ばれる元CIAのエージェント(ジョン・デヴィッド・ワシントン)。第三次世界大戦の阻止という超国家的な任務に抜擢され、相棒ニール(ロバート・パティンソン)とともにヨーロッパからアジアまで世界各地を駆け巡る…。アウトラインこそ定番のスパイアクションだが、ノーラン監督作だけに額面通りに受け取るわけにはいかない。

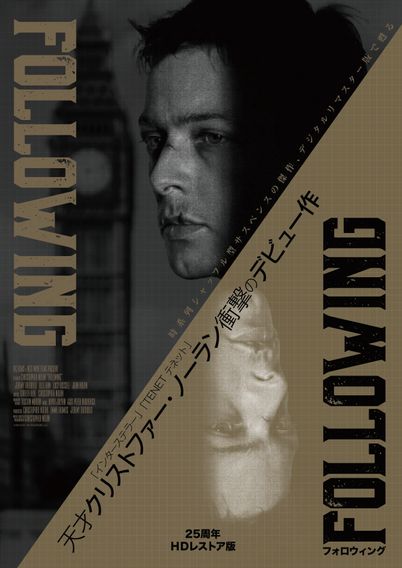

振り返ってみるとノーラン作品は、デビュー作『フォロウィング』(98)から前作『ダンケルク』(17)まで、プロット自体はシンプルなものが少なくない。ただし、そのスタイルは時系列を自在に変えたり、幾重にも伏線や仕掛けを張り巡らせたりと、万人受けをねらったハリウッド的エンタメ作とは一線を画したものばかり。視覚で多くを語る凝った作りは時に難解と呼ばれ、多くの映画ファンから支持される一方で、たびたび物議を醸してきた。

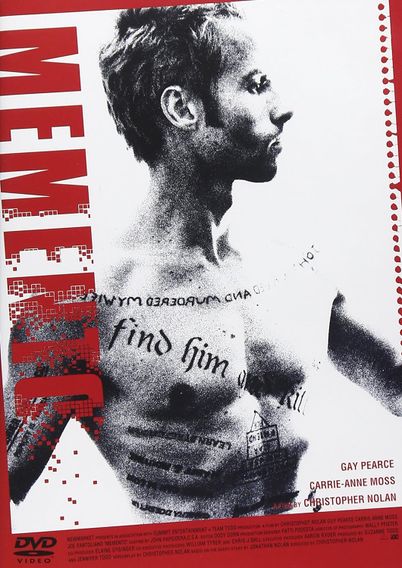

そんなノーラン監督が、今作で取り組んだのが“時間の逆行”だ。このテクノロジーを操って人類を危険へと追い込む未知の敵に立ち向かう主人公の姿を追う。もともと“時間”は、ノーランが20年を超えるキャリアを通し取り組んできたライフワークというべき題材だ。時間軸をパズルのように組み替えた『フォロウィング』に始まり、『メメント』(00)では過去へと向かう時系列でドラマを展開。『インセプション』(10)では夢と現実の時間の違いに言及し、『ダンケルク』では大がかりな兵士救出作戦を陸・海・空と時間軸の異なる3つの視点で描いていた。

時間をストーリーの中心に据えて取り組んだ『テネット』は、いわばノーランの集大成。もちろん見せ場も“時間の逆行”で、文字通り単に時間を遡るのではなく、動きそのものが逆になる。予告編で多くの人が目にしたであろう、フリーウエイを走るBMWの前でへこんだSAABの車体が横転しながら元通りに戻ったり、倒れた男が負の引力ではじき飛ばされたように跳び上がったりするビジュアルがそれ。ノーランはかつて『メメント』でも、主人公が手にしたポラロイド写真がカメラの排出口へと吸い込まれ、床の銃が掌中に飛び込む様を描いていた。しかし今回はただの逆再生ではなく、同じ空間に正逆ふたつの時間軸の人や物が混在。それぞれの流れに沿って動くという、信じられない光景が次から次に現れる。まさに時間の視覚化だ。

製作にあたってノーランは、『インターステラー』(14)の監修者でノーベル物理学賞に輝いたキップ・ソーン博士に協力を依頼。劇中でも“時間の逆行”の仕組みについて説明がされているが、小難しい解説に観客が拒否反応を示さない程度に抑えているのがスマートだ。ただし、時間の逆行を利用して相手を出し抜くスパイ戦を展開するため、うっかり油断していると、誰がなにをしているか迷ってしまうこともある。

しかし、臆することはない。たとえば『メメント』の主人公が10分しか記憶が保てない理由や、『インセプション』における潜在意識を操るテクニックと同じく、「そういうもの」として受け入れてしまえばよい。映画の序盤、着任したばかりの主人公に女性科学者が時間の逆行を解説するくだりがある。彼女は状況を理解できない主人公に対し、考える(理解する)より感じた方がよいとアドバイスをするが、それは『テネット』を観る者へのメッセージとして受け取ってよいだろう。