「本物の幽霊が、ゲームに映りこんだ」清水崇×ホラーゲーム「零」開発者が語りあう、恐怖の生みだし方

「敵をバンバン倒せると、急に怖さがなくなる」(菊地)

清水「そういう思い込みは、子どもだけではなく、大人もしますよね。怖がりの人は『布団から足が出ていると、幽霊に足を引っ張られるのではないか』って大人になっても妄想してしまうというし、僕も怖がりだったから、幽霊に襲われないように布団を被って寝ていましたから。でも、子どもながらにある日思ったんですよ、布団に隠れたって相手が幽霊じゃ別に関係ないんじゃないか?って…。見たことがないから実際のところは分からないけど、幽霊が透き通っていたり、どこにでも入り込めたりするのだとしたら、そんなことしたって意味がないですから(笑)」

菊地「清水監督の『呪怨』でも、幽霊は布団の中にいましたね(笑)」

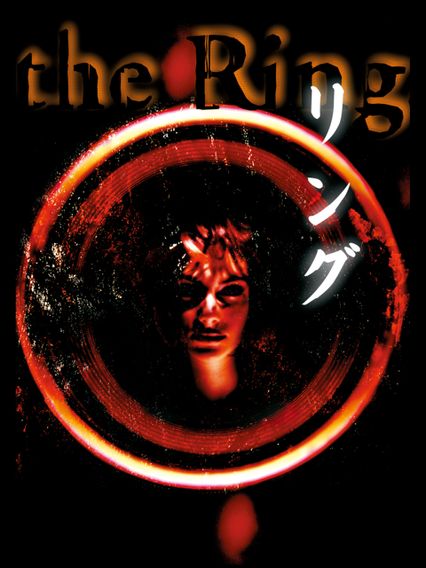

清水「そうですね。子どもの時の体験と怖がりな妄想からあの発想になったんですが、そういう意味では幼少期の体験や感覚はすごく大事です。『リング』の脚本を書かれた高橋洋さんも、子どものころにたまたまテレビでやっていた映画が怖すぎて、しばらくテレビに近づけなかったという経験をしていて。長い間、自分の観たその映画がなんだったのか、なにを目撃したのか分からなかったみたいですけど、それがテレビから幽霊がはみ出してきたに違いないというイメージまで飛躍した。そこから原作にはない、貞子がテレビの中から出てくるあの名シーンが生まれたんですよね。それぐらい、子どもの時のトラウマや怖い体験はその人に影響を与えるし、大事だと思います」

菊地「僕は高橋さんが、テレビから霊が出てくるのを実際に見たという都市伝説を聞いたことがあるんですけど、そうじゃないんですね(笑)」

清水「はい、ウワサが飛躍しちゃっているんですが(笑)、いまでは高橋さんがその時に観た映画も判明していて。日本ではDVDにもなっていないし、僕は海外版ブルーレイを持っているんですが、『シェラ・デ・コブレの幽霊』という映画です」

菊地「本物の幽霊が映っているという噂もありますね」

清水「単純にモノクロの映像をネガ反転させているだけなんですが、その時の高橋少年にとってはとんでもない恐怖だったでしょうね(笑)」

菊地「そういったシンプルな仕掛けの方が怖いんでしょうね。清水監督が先ほどおっしゃったように、僕らのゲームもキャラクターが自由に動いたり、敵をバンバン倒したり、簡単に逃げることができると、急に情緒的な怖さがなくなってしまうんです。動き方をギリギリの遅さに設定したことで、和風ホラーの叙情的な怖さや湿度が保たれたのかなと思っています」

清水「そのあたりは、欧米と日本でも感覚が違いますからね。ハリウッド版の『THE JUON/呪怨』を作った時も、毎日のようにプロデューサーと言いあいになりました。『ぼんやり立っているだけで、襲ってこないなら怖くないじゃないか!』という即物的な思考の彼らに、僕も『情緒のわからない奴らだな…襲ってきたら台無しなんだよ。逆にこっちは“悪魔”って言われてもなにも怖くないんだよ!』とか言い返して。育ちも文化も違うので、そこはまったく相容れない。なので、誰に向けて作るのか?を考えて、リメイク版なので、あくまで彼らアメリカ人向けに…と、僕が折れなきゃいけないところは譲って、こっちの考えを貫いてもいいかなと思えるところはそのままやる。そのバランスが難しかった」

「背後から『殺していない』という声が聞こえた」(柴田)

――話が少し逸れますが、柴田さんは様々な霊体験をされているそうですね。制作中にも数々の怖い体験をされたとか。

柴田「よくご存知で(笑)。制作中のCGムービーに霊が映っていたことがあって。長い廊下を歩いていって曲がると真正面に鏡があるという映像を作っていた時に、その鏡に一瞬チラッと映るものがあって、コマ送りで確認していたら足が上からぶら下がっていたんです。CGだから、そんなもの作らなければ現れないはずなんですけど、はっきりと足が映っていて。『これ、どうします?』って言われたけど、作ってないから取り除けないという話だったので、そのまま発売しようとしたんです。でも、発売前に勝手に消えていました」

清水「それは惜しかったですね(笑)」

柴田「あとは声ですね。2作目の『零 ~紅い蝶~』の時に、“幽霊の声が聞こえるラジオ”というアイテムを登場させたんです。その声も声優さんに録音させていただいたものを電波で実際に飛ばして作ったから、ちゃんとラジオを聴いているような感じになっていて。だけど、ところどころに『ウ~』って苦しむ声が入っていて、電源をすべて切っても聞こえてくる。いまでこそ笑いながら話していますけど、当時は『削除しても削除しても、復活するんです』と言っていたサウンドのスタッフさんがノイローゼになっちゃったぐらい大変でした」

清水「でも、それはいいホラーの風が吹いているんですよ」

柴田「幽霊のセリフって独特でおもしろいんです。僕たちが考えるとどうしても説明ゼリフが多くなるけど、そういう計算が全然なくて。飛び降り自殺をした女の人を、上から覗くと目が合うという演出を考えた時、プランナーの人に『この人、落ちてくれますかね?』と言ったら、背後から『殺してない』っていう声が聴こえて」

清水「『殺してない』?」

柴田「ええ。それで思わず『どういう意味なんですか?』って聞いたんですけど、誰もいないから分からない。ほかの人にも聞いたけど言ってないって。でも、おもしろいセリフだなと思ったんです」

清水「脈絡がない。前後が繋がっていないんですね」

柴田「はい、誰が誰をという前提もなく、『殺してない』と急に言われたんです」

――清水監督はそういう怖い体験をされたことはないんですか?

清水「直接体験したことではないんですけど、富士急ハイランドの実際のお化け屋敷を借りて撮影した『戦慄迷宮』の撮影現場でちょっと不思議なことがありましたね。その日はお化け屋敷内に捨て置かれた人形がゾンビみたいにわらわらと出てくるクライマックスを、閉館後の18時ぐらいから準備して翌朝までに撮り切らなければいけない撮影で、東京から人形役の20人のエキストラをバスで呼んでいたんです。それで特殊メイク、普通のメイク、衣裳のスタッフが手分けしながら、20人各々に『この人は衣裳が終わったから次はメイク』『ここからここまでの人は特殊メイクを先にして』といった感じで作業をしていたんですけど、助監督や各パートがそれぞれに人数を数えていて『はい、20人すべて終わった』となったのに、エキストラが一人余っていて。メイクをしているから誰が誰なのかは分からないけれど、確かに20人終わっているんです。でも、一人実際に余っているし、衣裳に余裕があったから急いでその子にもメイクをして撮影をしたんです。ところが、撮影が終わってメイクを落としたら、また20人に戻っていて。僕は現場で演出していたから、準備中の裏でそんなことが起こっていたとは知らなかったんですよ。後で聞いたら助監督も特殊メイクさんも全員そう証言するから、『その時に教えてよ、判明させてみたかった!』って言ったんだけど、なぜ21人いたのか未だに分からない。それも出たがりの霊だったんでしょうかね(笑)」