「本来の意味での映画祭に」是枝裕和監督が語る、第34回東京国際映画祭の“変化と課題”

10月30日から11月8日(月)まで行われる第34回東京国際映画祭は、会場を銀座、日比谷エリアに移して行われる。コンペティション部門などの映画を選定するディレクターも一新し、アジア映画やワールド・プレミア、ジャパン・プレミア作品が増えた。ウェス・アンダーソン監督の『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』(2022年1月28日公開)やジェーン・カンピオン監督の『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(11月19日公開)など、世界各国の映画祭で話題を集めてきた作品はガラ・セレクションにて上映と、より映画祭の趣旨が伝わりやすい部門編成を目指した。昨年に引き続き、国際交流基金と共催で行う「トークシリーズ@アジア交流ラウンジ」は、是枝裕和監督をはじめとした検討会議メンバーの企画で、アジア各国の映画人と日本の作り手が語り合う場を提供する。

是枝裕和監督は、映画監督、プロデューサーとして世界各国の映画祭に作品を出品し参加してきたなかで、ずっと東京国際映画祭のあり方に疑問を抱いてきたと言う。昨年は、映画祭の主催者に手渡してきた映画祭改革のための提言書(詳細は昨年のインタビューを参照)をもとに、アジア交流ラウンジの企画プロデュースに関わった。MOVIE WALKER PRESSでは、新しく生まれ変わろうとしている東京国際映画祭について是枝監督に単独インタビューを行った。

「本来の意味での映画祭に戻すことが大きな課題だと思っています」

是枝監督は、「具体的な変化については、今年の映画祭に参加してみて初めて実感できるのでしょうが」と前置きをし、映画祭開催前までのアップデートをこう評価する。

「まず開催する街が変わりました。そして部門が変わり、上映作品のセレクション体制が変わって、選んでいる人の顔が見えるようになったのではないでしょうか。去年始めたアジア交流ラウンジも継続できたし、去年『やりたい』と言っていた映画祭のデイリーニュースの発行も始まります。これは声を大にして言っていたんだけど、映画祭を訪れると、毎朝ホテルやメイン会場にデイリーニュースが置いてあって、参加ゲストのインタビューや、今日の上映はなにかなどが載っているんです。全部持って帰りたくなるくらい、いいんですよね。お祭り感があるというか」。

カンヌ国際映画祭を始め、多くの国際映画祭ではデイリーニュースが数誌発行されている。どれもが映画業界専門誌や新聞による独自の編集方針で、上映作品の批評やインタビュー、ニュースなどを掲載している。なかでもコンペティション部門の作品を編集部や専門家がレビューする星取りは、映画祭参加者がデイリーニュースを手にすると真っ先にチェックするページだ。

「映画祭は、映画を作った人だけでなく、批評家や映画記者や通訳、そして観客も、映画にまつわるいろいろなものに携わる人々を育てる場所です。東京国際映画祭も、もとはそんな理念で始まっていたはずですけど、いつの間に哲学が見えなくなった。『どうしてこの映画がクロージングなんだろう?ああ、12月公開なのね』なんて邪推してしまう興行の販促イベントではない、本来の意味での映画祭に戻すことが大きな課題だと思っています」。

来年以降の課題には、今年から開催地となった日比谷と銀座に映画祭を根付かせ、映画の街の面目躍如を目指すことを挙げる。そのためには、映画祭のメイン会場となるハブを設置し、映画と人が集まる場所にしなくてはならない。映画興行と映画祭の棲み分けによって理想的な会場をブッキングできない現状は、興行界と映画祭双方が歩み寄り解決すべき問題だ。通常の興行作品に負けないくらい話題性、集客性の高い作品を映画祭各部門に誘致できるよう切磋琢磨し、映画祭が日本の映画業界全体に及ぼす好影響を示していくしかない。

「贅沢な組み合わせができるのが、映画祭の醍醐味だと思います」

初年度のアジア交流ラウンジでは、是枝監督は『台北暮色』(17)などで知られる台湾のホアン・シー監督とオンラインで対談し、『はちどり』(18)のキム・ボラ監督と橋本愛による対談のモデレーターを務め、特別セッションのシンポジウム「映画の未来と配信」にも登壇した。その経験を踏まえて真っ先に変更したのが、通訳の方式だった。

「今年は、日英に関しては、去年の逐次通訳から同時通訳に変更しました。それが、去年やってみて一番の課題でしたね。通訳を待っている間に、会話の温度が下がっていくのを感じていたので。逐次と同時というのは一長一短あるのですが、対談の多くはオンラインですし、今回はスピードを重視しようと。映画祭にとっても国際共同制作にとっても、通訳の存在はとても重要です」。

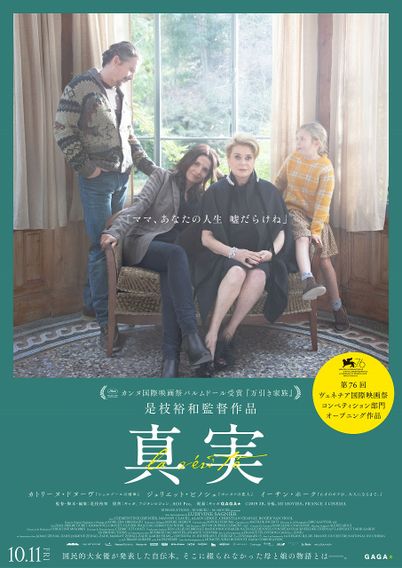

フランスで撮影した『真実』(19)では、日本語で脚本を執筆し、カトリーヌ・ドヌーヴやジュリエット・ビノシュへの演出も日本語で行った。フランス語話者の役者やスタッフと是枝監督の間に入り通訳を担当したのが、フランス在住の日仏通訳のレア・ルディムナだった。

「レアさんと出会ったのは、モロッコのマラケシュ映画祭でした。彼女は僕が話している間、どれだけ話していても一切のメモを取らないんです。しかも、フランス語がわからない僕でも取材相手に伝わっていることがわかるくらい、完璧な通訳ぶりでした。それ以来、インタビューも字幕も必ずレアさんにお願いしています。韓国(で撮影した『Broker』)も同様です。僕の言葉が特にそうなのかもしれないんですが、日常的な会話でも、日本人って『…』が多い。意思の疎通を図るだけでなく、全部を言わない『…』の部分も含めてなにを言わんとしているかを伝えてくれるんです」。

今年は、台湾からチャン・チェンを迎え、オンラインで対談を行った。日本でも名の知れた中国語圏の名優だが、彼に対談を打診した理由とは?

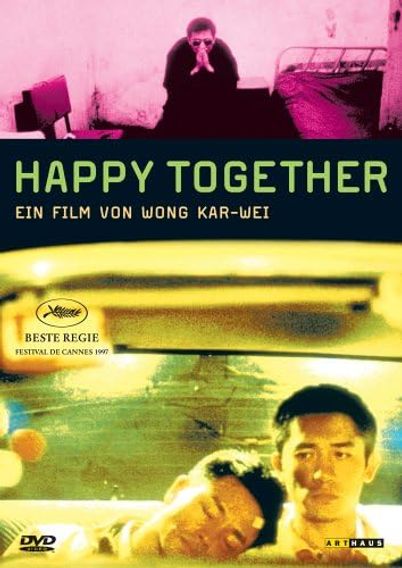

「理由、いりますか(笑)?だってチャン・チェンのフィルモグラフィには、エドワード・ヤン、ホウ・シャオシェン、ウォン・カーウァイ、アン・リーの名前が並んでるわけだから。そんな俳優、そうそういないでしょ。映画祭などで顔を合わせたことはあったけれど、こうやってまとまった時間でお話をするのは初めてなんですよ」。

SABU監督の『Mr Long/ミスター・ロン』(17)、上田義彦監督の『椿の庭』(20)などの日本映画に出演し、直近ではドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の『DUNE/デューン 砂の惑星』(公開中)にドクター・ユエ役で出演していた、チャン・チェン。ヴィルヌーヴ監督はカーウァイ監督の『ブエノスアイレス』(97)を観て以来、チャン・チェンに興味を抱いていたが、2018年のカンヌ国際映画祭で審査員を務めた際に多くの時間を共に過ごし、信頼関係を築けたことがキャスティングの決め手だったとあるインタビューで語っている。昨年のキム・ボラ監督と橋本の対談についても、是枝監督は2人のキャスティング理由を「橋本さんは、キム・ボラ監督の映画に出ていそうな雰囲気を持っているから」と説明していた。

「東京国際映画祭の審査員としてイザベル・ユペールが来日すると聞いて、いま世界中の映画ファンが最も話を聞きたがっている濱口竜介監督と対談してもらおうと提案しました。これはちゃんと、対面で。ポン・ジュノ監督と細田守監督の対談は、ポン監督はいまアニメーション作品を準備しているので、お互いに聞きたいことがあるんじゃないかな、話が盛り上がるじゃないかなと想像してキャスティングしました。こういう贅沢な組み合わせができるのが、映画祭の醍醐味だと思います。なにより、僕が彼らの対談を聞きたい」。

マラケシュ映画祭で是枝監督が通訳のルディムナさんに出会い、カンヌ国際映画祭でヴィルヌーヴ監督がチャン・チェンと友情を築いたように、アジア交流ラウンジには、映画祭のコミュニティ創生の部分を担いたいという願いが込められている。30年以上も続く東京国際映画祭の抜本的改革は、まだ2年目。初年度の反省を踏まえた調整と、2年目だからできた試みをもとに、変化を遂げ始めた。世界に目を向けると、映画業界はデジタル配信の躍進とパンデミックによって大きな変革の中にある。新生の東京国際映画祭には、世界の映画祭コミュニティの一員として、そしてアジアの映画業界を盛り上げる一勢力として、世界に矜持を示すことを期待したい。

取材・文/平井伊都子