是枝裕和監督に聞く、映画祭の現在と未来。“映画祭の師”トラン・アン・ユンとの思い出から映画の本質まで

「映画の本質は多面的。語る人によって違うのがおもしろいところ」

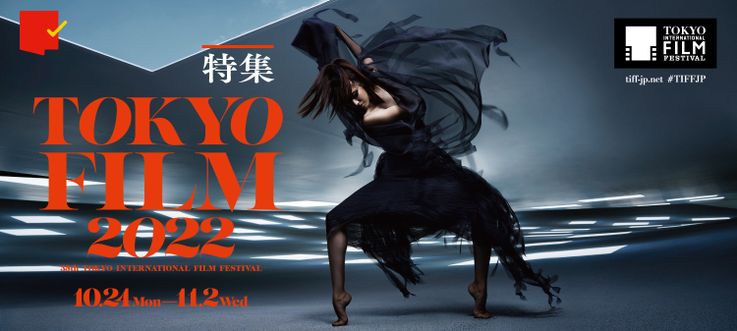

ある監督にとっては次のステージへ上がるために賞をねらう場所、あるプロデューサーにとっては企画を成立させるために趣向を凝らしたプレゼンテーションをする場、セールス・エージェント、パブリシスト、ジャーナリスト、そして映画業界を目指す学生、それぞれにとっての映画祭の意義がある。日本のメディアを賑わせる華々しいレッドカーペットやコンペティションの受賞結果は、映画祭を形成する要素の一部でしかない。東京国際映画祭のチェアマンやディレクターが変わるたびに手渡していた提言書には、映画祭の格を上げるような成功への道ではなく、参加者が「映画祭とはなにか」と問い、その時代の、自分なりの答えを見つけるような“豊かな場”にするための提言が書かれていた。

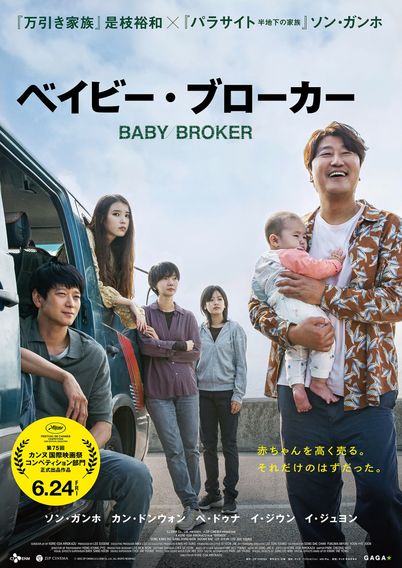

「実際に参加するとわかりますが、レッドカーペットは祭りの華ではあるけれど、映画祭の本質ではない。参加する人によって様々な見え方があり、それを理解する場所であるのも一つの本質でしょう。映画が持ついろいろな側面、文化的な側面もあればビジネスの側面もある。それによって映画の本質は多面的になり、語る人によって違うのがおもしろいところだと思う。それが一番立体的に見えるのが、カンヌだと思います。カンヌは、『映画とはなにか?』を提示してくる映画祭だから。私たちが考える、いま、映画とはこうだということを提示する。そのことは同時に批判にさらされる。映画祭主催者は公式セレクションの作品群によってそれを示し、ジャーナリストたちは、なぜこんなものを選んだんだってやるわけじゃないですか。その対決が、彼らにとっては 一番の本質なんじゃない?カンヌの映画祭では、映画を中心にして、誰もが真剣勝負をしています。それは監督もそうで、やっぱりヒリヒリするし、こんなの何十年もできないなと、正直もう思ってるけど(笑)。それでもみんなが本気で映画について語っているのはいいなと、一度経験すると思いますね」。

提言書には、具体的に、「コンペティション部門の廃止」「国威発揚の場にしない」「人を育てる場所にする」という3点を挙げたが、そのうちの「人を育てる場所」を担うのが、是枝監督ら検討メンバーが企画プロデュースに関わる「交流ラウンジ」の設置だった。1年目、2年目はパンデミックや渡航制限もあり、オンラインで行った。3年目の今年は、映画祭に登録した業界関係者が出入りできるラウンジで気軽なトークの場を設営し、後に配信する。これは、スペインのサン・セバスティアン映画祭で行われている恒例行事がモデルとなっている。今年は、Netflixドラマ「舞妓さんちのまかないさん」に出演し、東京国際映画祭のアンバサダーを2年連続で務める橋本愛と対談を行った。

「橋本さんは非常にしっかりとした考えを持ち、考えたこときちんと言葉にしようとしている。若い役者の橋本さんのような方が、ちゃんと考えたことを表明しているのは、とてもいいことだと思います。日本はなぜか、沈黙をすることが美徳なのか、公できちんと発言できる人が限られてるんです。それも良くない風習で、そこも変えるべきだと思うけど、そのなかで本当に積極的に発言してくれている方。僕らの世代に対して、『いままでなにをしてきたですか!』って、厳しいことも含めて言ってもらいたい。怒ってほしいんですよ(笑)」。

橋本愛が、過去2年のイザベル・ユペールやキム・ボラとの対話によって、いままで見えていなかった世界の姿に開眼した、と語っているのは映画祭の本質を突く発言だと思う。今年の交流ラウンジは、昨年までの配信ありきのオンライン対談とは異なる、その場だからできるトークの場にしようとしている。目指すは、サン・セバスティアン国際映画祭の名物行事だという。

「サン・セバスティアンでは、毎日午後、その日に上映がある関係者だけ集めて、イベリコ豚の生ハムをその場で切って食べさせてくれるイベントをやっているんですよ。まあ、なんていうの…マジでうまいんですよ(笑)。上映会場の脇でやっていて、いつもすごい行列なんだけど、ゲストが集う場所としてすごくいいんです。だから、お寿司を出すラウンジがあれば、ゲストはみんな来るでしょう?『二郎は鮨の夢を見る』を観て知っているから、ベストは『すきやばし次郎』でしょうね(笑)。それくらいの、映画の街としてモチベーションを持っている東京の姿を示さないといけないと思います」。

「東京ならではのものを目指すべきだと思っています」

提言のうちの「コンペをなくす」「国威発揚の場にしない」はまだ実現されていないが、それでも是枝監督は発言を止めることはない。映画祭改革に関わり3年目、是枝監督の目に、東京国際映画祭の未来はどう見えているのだろうか。

「安藤チェアマンはとても頑張っているので応援してます。中心が日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区に定まって、本格的な改革はこれからだと思ってますが。もちろん、東京ならではのものを目指すべきだと思っています。カンヌを目指すべきではないと繰り返し言っていて、僕はトロントが一番のモデルになるんじゃないかと言い続けています。ただ、どうしても『コンペ(ティション部門)をなくせない』って、歴代トップがずっと言い続けているんですよね。コンペをなくすと、映画祭の格が落ちる、ランク付けが変わると。そんなのどうでもいいんじゃないのって思ってるんだけど(笑)。10月末のこの時期にコンペをやるのは、作品選びがとても大変なんです。ほぼ、ほかの映画祭で上映されたあとだから。僕はワールドプレミアが条件になるコンペにこだわらずに、あってもいいけどってくらいの感じで、ほかの部門が充実したほうがいいと思う。だって、釜山国際映画祭のコンペは、若手監督のNew Currents部門だけでしょう?ほかが非常に充実しているから、若手監督コンペであるということがデメリットにはなっていない。それは、映画祭とはなにかっていう哲学がちゃんとあるからだと思うんですよ。まずはそこなんじゃないですか。哲学をしっかり持って、それからコンペが本当に必要なのかともう1回問い直せばいいと思う。本当に東京で開催すべきなのかってことも一度考えるべきだと僕は思うけど。東京国際映画祭を鎌倉で開催してもいいじゃない、とは思ってる(笑)」。

映画祭の形式やあり方を考えることは、すなわち各人のなかにある、映画との付き合い方を考えることでもある。是枝監督は、映画祭に作品を持ち込む監督・プロデューサーとして、そして映画祭を取材するテレビディレクターとして、彼が考える東京国際映画祭のあり方を問う。それを受ける安藤チェアマンは映画祭主催者代表として考えを提示し、映画祭アンバサダーや日本の次世代を担う若手監督たち、映画会社や宣伝会社、映画を扱うメディアもそれぞれにとっての意義や本質を自問するべきだ。そしてなにより、映画祭を訪れる観客のひとりひとりも、映画とはなにか、映画祭とはなにかを考え、それを自由に発信できるような活発な議論が望まれている。

取材・文/平井伊都子