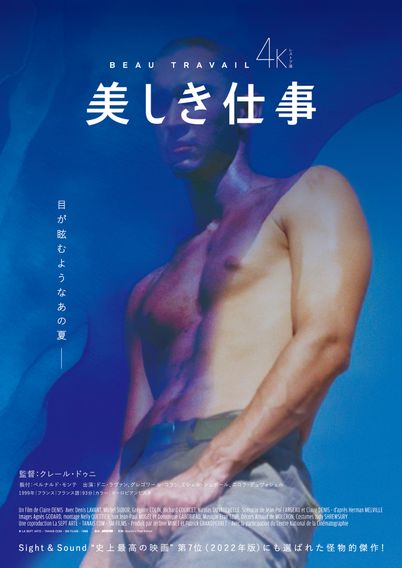

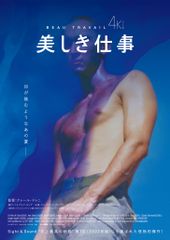

名作『美しき仕事』が4Kレストア版で日本初公開!クレール・ドゥニが“友人”たちと描き続けるダンス

音をカメラで捉え、映像に歌わせる

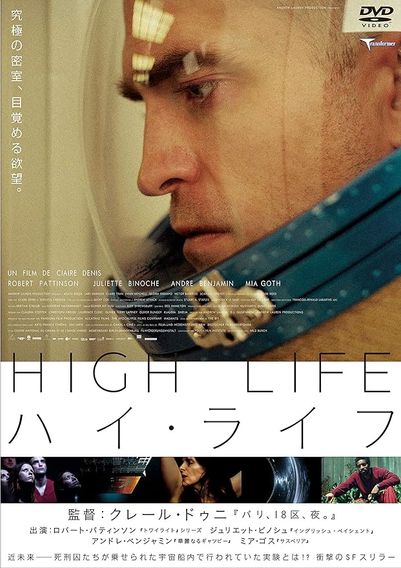

『ハイ・ライフ』の際のインタビューで、クレール・ドゥニは俳優の許可を得て体に触れること(申し訳ないと思っているそう)について語っている。その感覚は確実にクレール・ドゥニの作品によく表わされている。ドキュメンタリー作品『クレール・ドゥニが歩んできた道』(21)のなかでアレックス・デスカスが語っているように、クレール・ドゥニの映画にはカメラが直接俳優の肌に触れるような独特の感覚がある。しかし肌に触れた途端、肌は肌でなくなり、無形の“温度”のようなものになっていくというべきだろうか。肌に近づいても肌に近づくことができない。

『ショコラ』には地平線に関する興味深い台詞がある。「地平線に近づけば近づくほど地平線は遠ざかっていく。向かって行けば行くほど地平線そのものが見えなくなる」。これはクレール・ドゥニの映画のコアに触れるような言葉に思える。『美しき仕事』におけるアフリカのジブチの美しい風景と白人の外国人部隊の身体の間には決して溶け合えないものがある。幼少期をカメルーンで過ごしたクレール・ドゥニは、自分が黒人でないことが何より恥ずかしかったと語っている。そしてフランスに戻った時、母国にいるにも関わらず自分のことを“よそ者”だと強く感じたという。地平線を向かうべき、あるいは戻るべき“故郷”とするならば、クレール・ドゥニの風景にとっての“故郷”は、近づけば近づくほど遠ざかることになる。そして近づけば近づくほど、“故郷”は無形のものになっていく。

クレール・ドゥニの映画音楽を手掛けるティンダースティックスのスチュアート・A・ステイプルズによると、クレール・ドゥニは“映像に歌わせること”を目的としている。音という無形のものをカメラで撮るという感覚。思い返せばクレール・ドゥニの映画におけるダンス、身体表現は、風景の中で孤立している。踊る身体が音の素材、音符そのものになっている。音符としての身体は、別の音符と組み合わさり、音楽になることを待ち望んでいる。『ハイ・ライフ』における無重力状態のミア・ゴスのポージングは、あの独特のポージング自体が“音符”の身体表現であり、発見されることを望んでいる未知の“言語”だったのかもしれない。

届かない音符=言語としての身体。これまで3作品でコラボレーションしているジュリエット・ビノシュが、クレール・ドゥニの映画について語る時の「愛」とは、まさにこのことなのだろう。その感覚は『美しき仕事』から映画を撮る勇気をもらったというグレタ・ガーウィグ、クレール・ドゥニからの影響を隠さないバリー・ジェンキンスやシャーロット・ウェルズに受け継がれ、傑作『アトランティックス』(19)を撮ったマティ・ディオップへと直々に引き継がれている(マティ・ディオップはクレール・ドゥニが小津安二郎の『晩春』にオマージュを捧げた傑作『35杯のラムショット』のヒロインを務めている)。クレール・ドゥニの作品から形成された“ユニバース”は、いまこうしている間にも世界各地で拡大し続けている。

文/宮代大嗣