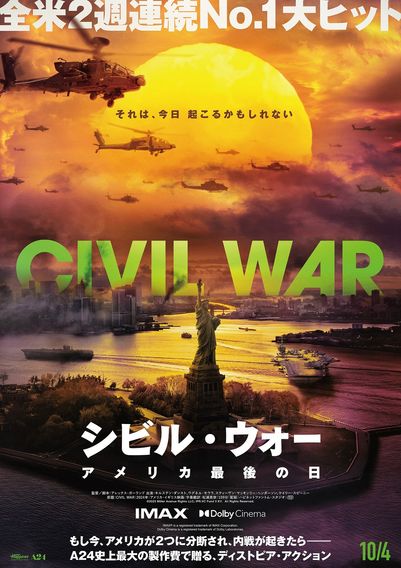

『シビル・ウォー アメリカ最後の日』アレックス・ガーランド監督×藤井道人監督が対談「ものを書く仕事において“昇進”という概念はない」

「監督業を営む半数以上の人は映画監督がどういう仕事なのか、本質的にわかっていないと感じます」(ガーランド)

藤井「実は僕もガーランド監督と同じで、脚本家から監督になりました。自分の場合は一向に脚本が上手くならなかったからインディーズで監督を始めたのですが、ガーランド監督はダニー・ボイルさんほかすてきな監督とも作品を作られたうえで、監督業を始められていますよね。その経緯をぜひ伺いたいです」

ガーランド「正直なことを言っていいのか悩みますが――本音を打ち明けましょう。これはあくまでも僕の経験の話ですが、監督業を営む半数以上の人は映画監督がどういう仕事なのか、本質的にわかっていないと感じます。役者との対話の仕方がわかっていなかったり、シーンがどういう機能を果たすのかを理解できていない。そしてカメラをどこに置いたらいいのか、どういうレンズを使ったらいいのかわからない。

監督業というのは非常に奇妙な仕事だと思うのです。例えば車の運転手なら、 車の運転ができなくてはなれませんが、映画監督はやり方を知らなくてもなれてしまう。経験豊富な現場スタッフが監督を守るからです。僕が監督になった理由は、自分が書いた脚本を台無しにする監督たちを見てきたからなのです。これ以上は許せない!と思い立ったのが、本当のきっかけになります。もちろんダニー・ボイルは違いますよ!彼はとても優れた監督ですから」

藤井「本音をありがとうございます。ものすごくよくわかります…。それでいうと、ガーランド監督は俳優部の演技や演出の距離感が本当にすごい。ドキュメンタリー的だけれど、ジェシー・プレモンスが登場した時に息ができなくなるくらい俳優の演出が突出していました。『脚本家から監督になった』とは思えないくらいの才能に興奮したのですが、キャスティングもご自身で行われているのでしょうか」

ガーランド「もちろん様々な方に相談はしましたが、僕が判断しました。演出においては、スタッフにもキャストにも同じ話をしました。今回は“映画言語”ではなくて、“リアル言語”を使って演出しようと。例えば、誰かがこの(取材)部屋で私に銃を発砲したとして“映画言語”だと身体が吹っ飛んで血しぶきが上がり、背面のガラスが粉々になって窓の外に落ちていく――というものかと思いますが、実際に誰かが銃殺された場合は銃弾は身体を貫通し、その人はその場に倒れるだけ。そして20秒くらい経ったら血がにじみ出てきます。仮に身体がガラスにぶつかったとして、強化ガラスを粉々にするなんてことはなくて、せいぜい跳ね返って倒れる程度でしょう。これが“リアル言語”です。

“映画言語”というのは不思議なことに、現実から乖離しているものが多くあります。運転のシーンなども、助手席に座っている誰かと話している時にその人をじっと見ますよね。実際にそんなことをしたら事故が起こるため、普通の運転手は前を見ているものですから、今回はなるべくそうした演出はなしにしていきたいと各々に伝えました。カメラワークにしても、報道カメラマンやドキュメンタリー風に撮るようにしていきました」

「『エクス・マキナ』のカメラは静的なのに、今回は非常に動的で、まったくワークが違うことに感動しました」(藤井)

藤井「ガーランド監督は撮影のロブ・ハーディさんをはじめ、『エクス・マキナ』のスタッフ陣と今回も組んでいますよね。『エクス・マキナ』のカメラは静的なのに、今回は同じチームなのに非常に動的で、まったくワークが違うことに感動しました」

ガーランド「『その映画にはなにがふさわしいか』を都度判断しています。もし『エクス・マキナ』のスタイルを『シビル・ウォー』に用いるならば、まずは映画文法でいこうという話をしたと思います。今回、ロブには『いままでと違う撮影スタイルにしよう』と最初に話しました。

撮影は全部で10週間半ほどでしたが、その中でドリー(台車)を使ったいわゆる通常の映画スタイルの撮影は2日ほどでした。あとは手持ちのDJI Ronin(中国のドローンメーカー、DJIが製造する手持ちのシネマカメラ)というカメラを用いているのですが、やはりカメラによって構図は変わるものです」