映画は死なない。でも、我々が夢中になってきた ハリウッド映画はもう存在しない。「ハリウッド映画の終焉」著者・宇野維正、1万字インタビュー

名実ともにエンタテインメントの中心であり続けた、ハリウッド映画。アメリカのメジャースタジオが製作する娯楽映画=ハリウッド映画は、20年前に比べて、製作本数も観客の動員数も半減している。「ハリウッド映画の終焉」。その言葉は予言ではなく、現実のものになろうとしているのか?「新型コロナウイルスは、時計の針を少しだけ早く先に進めるきっかけとなったに過ぎない」と、著者である映画・音楽ジャーナリストの宇野維正氏は指摘する。

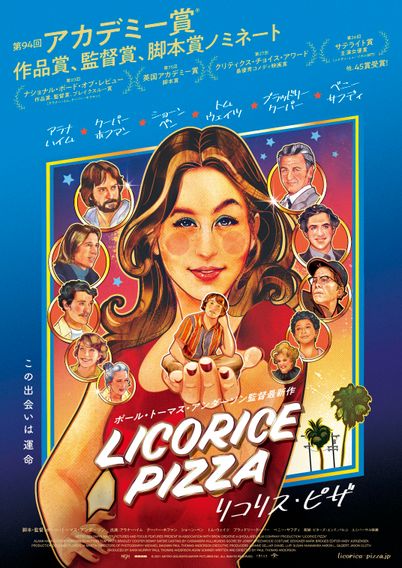

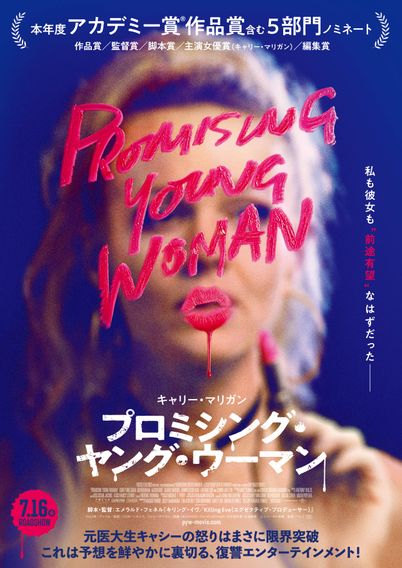

「#MeToo とキャンセルカルチャーの余波」「スーパーヒーロー映画がもたらした荒廃」「『最後の映画』を撮る監督たち」、そして「映画の向こう側へ」。全4章で構成される本書では、新型コロナウイルス以前/以降の分岐点となった2020年代に入ってから公開された16本の映画を通して、現在の映画界で起きていることが詳らかにされていく。

MOVIE WALKER PRESSでは、映画界全体が激変するなか、監督の作家性を探る「映画のことは監督に訊け」を連載中の宇野。単著としては実に5年半ぶりとなる「ハリウッド映画の終焉」刊行前に、インタビューを行った。ストリーミング戦争がもたらしたもの、“ハイコンテクスト”すぎるコンテンツ疲れ、映画とハッシュタグ・アクティビズムが結びつくことの問題点まで。映画というアートフォームの本質とこれからを語った、1万字超えのインタビューをお届けする。

「100年近く映画界全体をリードしているハリウッドのメジャースタジオですが、このままではもう立ち行かなくなる」

――本書は、集英社新書プラスで連載していた「130年目の映画革命」から発展させていったものと伺ってます。連載では劇場公開のタイミングに合わせて新作を取り上げ、そこで論考が展開されてましたが、そのスタートは2020年9月に日本公開された『TENET テネット』でした。

宇野維正(以下、宇野)「今年は新作『Oppenheimer』の公開が控えているので、『TENET テネット』がクリストファー・ノーランの最新作であるうちに本を刊行することができてよかったです(笑)。2020年に世界的なパンデミックが起こった時、日本は他国と比べると比較的早く映画館が再開したのと、その年に『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』の超特大ヒットがあったので、産業としての危機感が広く共有されていた時期はそこまで長く続かなかったのですが、アメリカの主要都市では半年以上映画館が閉まるという大変なことになりました。その時期は多くの作品の制作もストップしていたし、ハリウッドのメジャースタジオは劇場で公開できなくなった新作の権利を、当座をしのぐために配信プラットフォームに売り捌いてました。ノーランはそんな映画界の救世主を自ら買って出て、かなり強引に『TENET テネット』の劇場公開を実現させました。そのヒロイズムに感化されたというわけではないですが、3年前のあの時期に連載を『TENET テネット』から始めたというのは必然でした」

――「ハリウッド映画の終焉」というタイトルが決まったのはいつですか?

宇野「1年前くらいですね。連載時の『130年目の映画革命』というタイトルは、1895年に観衆の前で映画を初めてスクリーンに映写させたリュミエール兄弟ではなく、その2年前のエジソンのキネトスコープの初実演を起点としてます。キネトスコープは個人が木箱を覗き込んで映画を観る仕組みなわけですが、それを念頭にNetflixやディズニープラスをはじめとする配信プラットフォームによって“映画が個人で観るものに回帰していく”という意味を込めていました。ちなみに『ハリウッド映画の終焉』の『おわりに』の日付は、キネトスコープの初実演が行われた1893年5月9日からちょうど130年の2023年5月9日で、ちゃんと連載タイトルの回収もしているのですが、執筆中にいろいろ雲行きが怪しくなってきた。『アベンジャーズ/エンドゲーム』のころには誰もがあと10年くらい続くと思っていたマーベル映画の覇権が揺らぎ、昨年は配信プラットフォームを持つほぼすべての親会社の株価が暴落し、現在は全米脚本家組合(WGA)の脚本家ストライキが起こっている。いずれにせよ、これまで浮き沈みはありながらも100年近く映画界全体をリードしているハリウッドのメジャースタジオですが、このままではもう立ち行かなくなるということです」

――前回の脚本家ストライキが起きたのは15年前。まだNetflixの主事業はDVDのレンタル事業でした。

宇野「そう。前回のストライキで掲げられていたのは映画の“二次使用”について。当時アメリカではソフトの実売価格が10ドル以下になっていて、それによって急激に減った脚本家の利益分配を見直してほしいということだった。そう考えると、本当に大昔の話みたいですよね。2010年代後半、配信プラットフォームがもたらす価値の転換に興奮していた人は、自分も含め多かったわけですが、そのビジネスモデルそのものに大きな欠陥があることが誰の目からも明らかになったのが昨年だった。ただ、この本を書きながら最後まで読めなかったのは昨年末の『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』の興行でした。だから、担当編集者に『「アバター:ウェイ・オブ・ウォーター」が公開されるまで待ってほしい』と締め切りを伸ばしてもらって。結果、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』は全世界で歴代3位という歴史的ヒットとなった。厳密に言うと、アメリカと日本以外で超特大ヒット、アメリカでは13年前の前作から20%ほど下回り、日本では70%以上も下回りました」

――それが意味するものとはなんだったんでしょう?

宇野「それは本の中でじっくりと論考していますが、簡単に言うと、劇場で大作を観たいという欲求はまだ人々の中に残っているんですよ。でも、昨年のクリスマスシーズン、ハリウッドのメジャースタジオはその欲求に見合うような大作を『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』しか供給できなかった。日本には『すずめの戸締まり』と『THE FIRST SLAM DUNK』があったわけですが」

――『ハリウッド映画の終焉』では『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』に続いて『TAR/ター』を取り上げていて、それが最後の作品となってます。

宇野「『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』の公開まで待って脱稿するつもりでいたら、年明けに『TAR/ター』を観ることができて、『あっ、これで結論が書ける!』って。最後の章の締めというだけではなく、この本で取り上げた全16作品の締めにふさわしい作品と出会うことができた。当初は2022年中に刊行する予定だったんですけど、2023年まで伸ばして本当によかったです」

――本書の刊行が発表された時、『ハリウッド映画の終焉』というタイトルに対してほとんど反論や反発がなく、すんなりと受け取められたことにちょっと驚いたと取材前におっしゃってました。

宇野「はい。この取材のほかにもいくつか取材を受けてるんですが、“終焉”の部分についてはもう話の前提となっていて。ソーシャルメディアでも、いまのところほとんどどこからもツッコミが入ってない。そこも、1年前や2年前だったら違うリアクションがきたと思います」

――宇野さんの著書としては、田中宗一郎さんとの共著だった「2010s」が前作となるわけですが、その続編という意識もあったんですか?

宇野「あの当時はNetflixもマーベル映画も向かうところ敵なしの状況でしたが、だからこそ、あの本の後半で映画とテレビシリーズを語ったパートをちゃんと自分で引き継がなきゃという意識はすごくありました。おもしろいのは、共著者の田中宗一郎氏は、あの本の前半の音楽部分の語り直しをしたいと言っていて、いまディスクガイドを作る準備をしているそうです。2010年代のポップカルチャーの“現在”を総括したあの本を一緒に作った上で、僕はその先の未来を見ていて、田中宗一郎氏は過去を見ている。そんなこと言ったらまた怒られるかな(笑)」

――「2010s」の刊行時のインタビューでは「“全部つながっているという認識を持つこと”に尽きる」とおっしゃっていました。この本の第1章でも縦軸と横軸の話が出てきます。「作品に込められた作者の真意と、作品が持つ社会的意義を、監督のそれまでのキャリアの縦軸と、同時代の作品の横軸の中から浮き上がらせること」と。

宇野「はい、それが批評の役割だと自分は思ってます」

――それは、ある種の“使命感”みたいなもの?

宇野「それをやってる人があんまりいないな、っていうのは常々感じています。個別の作家論とかも重要な仕事だし、自分もいつか映画でもそういう本を書くことがあるかもしれませんが、特に日本ではその前提から立て直す必要がある。2010年代以降、クリント・イーストウッドとかレオナルド・ディカプリオとか、映画しかやらないごくごく一部の監督や役者を除いて、そのフィルモグラフィーにはテレビシリーズの存在が欠かせません。ジェーン・カンピオンの『パワー・オブ・ザ・ドッグ』のところでも触れましたが、あの作品を“ジェーン・カンピオンの12年ぶりの作品”とする、そもそもその縦軸の設定自体が間違ってるわけです。でも、映画しか追ってない人や、日本語のWikipediaとかの情報を資料として物を書いてる人たちの間では、“ジェーン・カンピオンの12年ぶりの作品”みたいな出鱈目がまかり通ってしまうわけです。最近はちょっとマシになってきましたが、数年前までは新作公開のタイミングで作られる日本の配給会社によるオフィシャルのフィルモグラフィーとかも、そんなものばかりでした。そんな地獄のような環境で、ずっと孤軍奮闘してきたという自覚はあります。

もう一つは、インターネット時代になって映画が作品単体で語られることがますます多くなった。そこで重要視されるのは作品の中身の考察ばかりで、監督や役者のフィルモグラフィーからその作品をどう紐解くのか、あるいは同時代の映画界の動きの中でその作品をどう位置付けるか、みたいな視点が抜け落ちていることが多い。もちろん、ファンによる作品評とかだったらそれでもいいんでしょうけど、同じようなことをプロがやってどうするんだという思いはあります。MOVIE WALKER PRESSでやっている連載(『映画のことは監督に訊け』)で新作の話ばかりしないようにしているのも、そういう問題意識からです」

宇野維正の「最重要作品10本」

6月18日(日) OPEN / 17:00 START / 18:00

観覧:前売 ¥2,000 / 当日 ¥2,500

配信:¥2,000

会場:梅田 Lateral(大阪府大阪市北区堂山町10-11 H&Iビル 2F)

チケット予約など詳細はこちら