映画は死なない。でも、我々が夢中になってきた ハリウッド映画はもう存在しない。「ハリウッド映画の終焉」著者・宇野維正、1万字インタビュー

「“芸術”という言葉を持ち出した時点で、産業としてはある種の敗北を認めていることにもなっている」

――ただ、これも“つながっていること”に通じる話だと思うんですけど、マーベル作品のように作品の内側でも外側でも“つながりすぎていて”、観客が追いつけなくなってきている側面もありますよね?

宇野「ああ、それは鋭い指摘ですね。その通り。そこは3年前から自分も意識が変わったところです。『アメリカのポップカルチャーがこれだけハイコンテクスト化しているんだから、その背景にあるものを紐解かなきゃ』っていうのが、『2010s』を出したころの態度で。それは自分の得意分野なので、アメリカ映画に限らずいまでもそういう仕事をすることも多いですけど、“ハイコンテクストであることがもたらすコンテンツ疲れ”みたいなことが起こってるのが現在だと思うんです。特に日本ではそれが顕著で、アニメーション作品に代表される、作品ファンダムの中で完結できるものにどんどん人が流れてますよね。もはや、日本人が海外のポップカルチャーに興味を失っていることを嘆く地点はとっくに過ぎてしまった。

それと、アイデンティティ・ポリティクスに代表される、作品の政治性も含めたハイコンテクスト化についていけていないのって、どうやら日本の観客だけじゃないぞということも可視化されるようになってきた。配信プラットフォームで世界中の作品がリアルタイムで見られるようになったことも大きいと思うんですけど、良くも悪くもハリウッド映画に象徴される北米的な価値観という、これまで世界をリードしているとされてきたものが、いかに異質なものであるかにみんな気づいてきたんじゃないでしょうか。テレビシリーズ『サクセッション』(U-NEXTでの邦題は「メディア王 〜華麗なる一族」)にスウェーデン人IT経営者の『君の国の民主主義の歴史はせいぜい50年。それまでは黒人を蔑ろにしていただろ?』という台詞がありましたが、それは言い得て妙で。映画やテレビシリーズを通して、我々外国人はアメリカの白人社会の贖罪に付き合わされてきたとも言える」

――本書が「#MeTooとキャンセルカルチャーの余波」という章で始まる意図も、そこにあるんでしょうか?

宇野「えーと……2016年から現在まで、自分は『ラストタンゴ・イン・パリ』のことばかり考えているんですよ。ハーヴェイ・ワインスタインのスキャンダルが表沙汰になって、#MeTooの運動が起こったのは2017年ですが、それ以前に起こったウディ・アレンのキャンセルと、『ラストタンゴ・イン・パリ』の撮影時の性加害報道、つまりウディ・アレンがアメリカで映画が撮れなくなるとか、結局上映禁止にはなりませんでしたが『ラストタンゴ・イン・パリ』が上映禁止やソフトの発禁になるかもしれないということ、それは一体どういうことなんだって。というのも、自分は10代の頃に夢中で観たウディ・アレンやベルナルド・ベルトルッチの映画で育ったという、はっきりとした自覚があるからです。彼らの過去を擁護するわけではないのですが、もし彼らの作品をなかったことにされたとしたら、自分の人生のかなり大きな部分が失われることになる。この本は執筆に1年以上かけているんですけど、実は、当初は『ラストタンゴ・イン・パリ』とウディ・アレンのことで60ページぐらい書き進めていて、『あ、これはいかん』と思って、最初から全部書き直したんです」

――そうだったんですか!だから、本書の「おわりに」が『ラストタンゴ・イン・パリ』の話で始まるんですね。

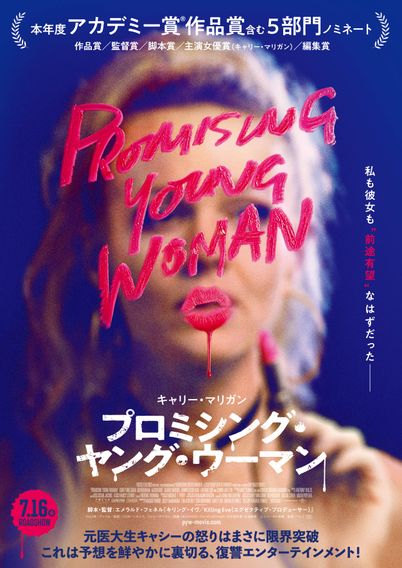

宇野「そう、その痕跡は『おわりに』に残ってます。それでも、#MeTooとキャンセルカルチャーについての章から始めるというのは、現在のハリウッド映画を語る上で絶対に避けては通れないことだと思って覚悟を決めて書きました。第一章で取り上げた『プロミシング・ヤング・ウーマン』や『パワー・オブ・ザ・ドッグ』、そして第二章の『ブラック・ウィドウ』もそうですが、そうした映画界全体の動きの中で女性の監督が撮ったそれらの作品に、自分は強く心を動かされました。ただ、一方で映画は政治の道具ではないという思いも強くあって…」

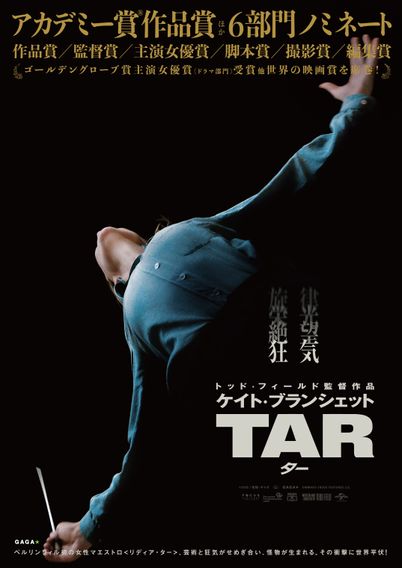

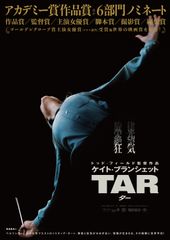

――『TAR/ター』が本全体の締めになっていて、その最後の節が「人はキャンセルできても芸術はキャンセルできない」であることにもつながっている?

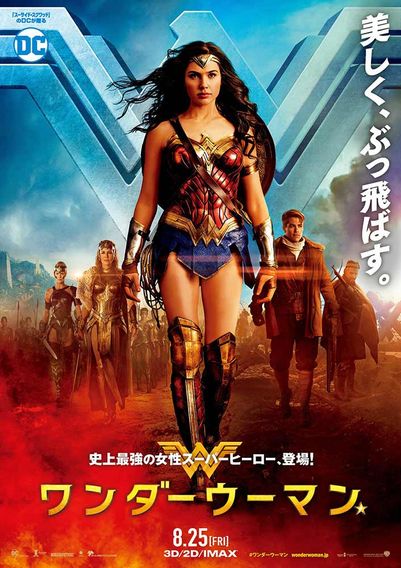

宇野「はい。ただ、そこで“芸術”という言葉を持ち出した時点で、産業としてはある種の敗北を認めていることにもなっているわけです。#MeToo以降、ハリウッドも変わってきたし、それこそ日本の映画業界も変わろうとしていますが、それがある面では産業としての衰退を加速させることになったということは、そろそろ誰かが書いてもいいことなのかなって。アイデンティティ・ポリティクスが追い風となって『ワンダーウーマン』や『ブラックパンサー』の興収が北米だけで異常に高かった、みたいな現象も、その続編が公開される頃にはすっかり落ち着きましたよね。

『TAR/ター』のトッド・フィールドも言ってたし、クエンティン・タランティーノも随分前から言ってますが、近年、多くの白人男性監督が『これが自分にとって最後の映画になるだろう』と言っているのは、そのことを言い換えていると解釈することもできる。デイミアン・チャゼルが『バビロン』で感傷的に描いたようなかつての猥雑な“映画業界”は、めちゃくちゃなルールや常識でやってきて、だからこそ稀にとてつもない作品も生まれてきたわけですが、もうそういうことは許されない時代になった。それを懐かしんでも仕方がないことだけど、失われたものも確実にあるということです」

――第三章のテーマにもなっている“最後の映画”で言うと、今年、80歳になったマーティン・スコセッシがAppleと組んで『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』を世界配給するわけじゃないですか。今年のCinemaConの会場で、興行主に向けた性質のイベントだからということはあるものの、「映画の信奉者であるあなたたちがいなかったら、この映画はできなかった」とAppleへの謝辞を述べていました。それは、“最後の映画”を延命させているんでしょうか?

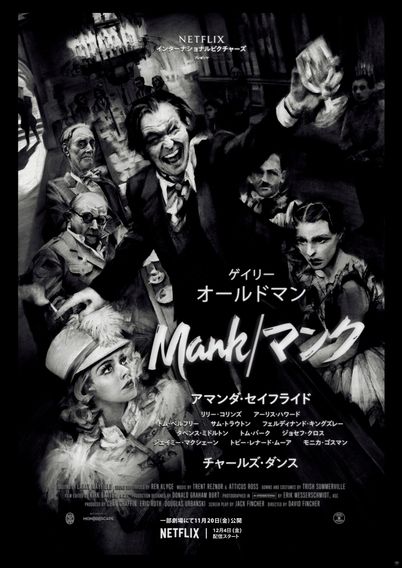

宇野「延命でもあり、“終焉”以降の話とも言える。Appleは世界最大の企業の一つなので、単体の作品の利益を度外視して文化を擁護することができる。同じようにNetflixも以前は余裕があったからこそ、そこでデヴィッド・フィンチャーのような作家がモノクロの長編映画『Mank/マンク』を作ったり、テレビシリーズの常識では考えられないような製作費をかけた『マインドハンター』を作ったりすることができた。それってつまり、映画業界の外部の企業によるメセナ事業みたいなものですよね。マーティン・スコセッシやデヴィッド・フィンチャーのような歴史に名を刻む映画作家であっても、もう撮りたい映画を普通には撮れない」

――Appleではリドリー・スコットも『Napoleon』を製作中です。そこでもAppleは劇場公開を前提にしていて、配信での公開を前提にしていたNetflixのやり方との違いも見受けられますが。

宇野「いや、期間限定で劇場公開することはNetflixもやってたし、それこそディズニーだってほとんどの新作を事実上45日間限定で劇場公開して、そのあとはディズニープラスで配信する。ベン・アフレック監督の『AIR/エア』が1か月後にAmazonプライム・ビデオで配信されて驚いていた人がたくさんいましたが、あれだってAmazon製作の作品で、契約段階から配信されるタイミングは決まっていた。つまり、宣伝の方針がプラットフォームによって違うだけで、やってることは同じです。これは大事なことだからはっきり言っておきたいのですが、この10年、芸術面での映画を支えてきたのはNetflixです。メジャースタジオがフランチャイズものばかり作っているなか、『ROMA/ローマ』や『パワー・オブ・ザ・ドッグ』や『Mank/マンク』のような作品を作ってきたわけですから。Netflixは今回の全米脚本家ストライキでも悪者にされがちですけど、それはあくまでも脚本家の立場からであって、それにのっかって映画ファンまでNetflixを批判するのはあまりにも近視眼すぎます」

――本書でも、この10年間で最も重要な作品はアルフォンソ・キュアロンの『ROMA/ローマ』という記述がありました。

宇野「そう。あの作品が好きか嫌いかは関係なく、その後の作品に与えた影響をふまえればそれは否定のしようがない事実です。ただ、近年のNetflixの作品はエンタテインメント志向を強めてますよね。Netflixは基本的にコンテンツの配信事業だけで事業規模や株価を維持しなくちゃいけないので、今後、芸術を支援するというスタンスはAppleとかが担っていくのかもしれない。マーティン・スコセッシが『アイリッシュマン』から『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』でNetflixからAppleに移ったのが象徴的です。ただ、『アイリッシュマン』は3時間半あって、『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』は4時間以上と言われてるでしょ? はたして、それは我々がこれまで観てきた映画なのかという問題もある(笑)」

――確かに(笑)。

「『映画って2時間じゃなかったっけ?』と思わざるを得ない。『ワイルド・スピード』のラストが三部作になるとか、『ミッション:インポッシブル』や『スパイダーバース』の新作が二部作だとか、『DUNE デューン 砂の惑星』の1作目が本格的に物語の始まるところで終わるとか(笑)、それらも全部ある意味ではハリウッド映画の延命策と言えるわけですが、そう考えると、我々はもうとっくに“終焉”以降の世界を生きているのかもしれません」

宇野維正の「最重要作品10本」

6月18日(日) OPEN / 17:00 START / 18:00

観覧:前売 ¥2,000 / 当日 ¥2,500

配信:¥2,000

会場:梅田 Lateral(大阪府大阪市北区堂山町10-11 H&Iビル 2F)

チケット予約など詳細はこちら