フェリーニ、ゴダール、ベルイマン…ウディ・アレンが語る、新作に込めたヨーロッパ古典映画への愛情

ニューヨーク映画の巨匠ウディ・アレンにとって、50本目に手掛けた長編映画となった『サン・セバスチャンへ、ようこそ』が1月19日(金)より日本公開を迎える。それに合わせてMOVIE WALKER PRESSではアレン監督にインタビューを敢行。フェデリコ・フェリーニやイングマール・ベルイマンなど、アレン監督自身が敬愛する映画作家たちとヨーロッパ古典映画へのオマージュに満ち溢れた本作について、たっぷりと話を訊くことができた。

今作の舞台はスペイン北部、バスク地方に位置するサン・セバスチャンで毎年開催されている「サン・セバスチャン国際映画祭」。かつてニューヨークの大学で映画を教え、いまは人生初の小説の執筆に取り組んでいるモート・リフキン(ウォーレス・ショーン)は、映画業界のプレス・エージェントである妻スー(ジーナ・ガーション)に同行してサン・セバスチャンへやってきた。

映画祭が開幕するや、スーは新進気鋭のフランス人監督フィリップ(ルイ・ガレル)と恋人のように振る舞い、彼の才能を認めていないモートは極度のストレスでモノクロの夢や幻想を見るようになる。友人の紹介で現地の診療所に赴いたモートは、そこで出会ったスペイン人医師のジョー(エレナ・アナヤ)に淡い恋心を抱くのだが、ジョーは芸術家の夫との生活に問題を抱えていた。やがてモートは、自分の“人生の意味”について考えを巡らすこととなる。

「サン・セバスチャンは、完璧で大好きな街」

――サン・セバスチャン映画祭は『メリンダとメリンダ』(04)のプレミアが行われた場所だと記憶しています。その次作から7本(『人生万歳!』を除く)をヨーロッパで撮影されていました。今回『ローマでアモーレ』(12)以来久々にヨーロッパで映画を撮った理由を教えてください。

「まずスペインにいる方から、スペインで映画を撮るのであれば資金を提供しますというオファーが来たことがきっかけでした。バルセロナやオビエド、アビレスなど素敵な街は色々ありますが、そのなかでもサン・セバスチャンはとても美しい街です。温暖で涼しい気候で、人も食事もすばらしく、私にとって完璧で大好きな街なのです。それにこの場所は映画祭がある。撮影で数週間滞在できるということもあり、サン・セバスチャンを舞台にすることを選びました」

――今作で特に目を引いたのが、監督が敬愛されている巨匠たちの作品の直接的なオマージュです。終盤のフラッシュバックには監督自身の映画愛を強く感じたのですが、これらの作品を選んだ理由はなんだったのでしょう?

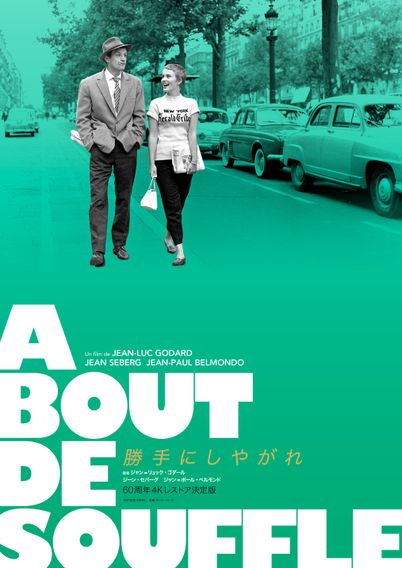

「一番の決め手となったのは、“映画祭を舞台にする”ということに即した作品であることと、ストーリー運びに適した作品だということでした。フェデリコ・フェリーニの『8 1/2』、イングマール・ベルイマンの『仮面ペルソナ』と『野いちご』、そして『第七の封印』。ほかにもフランソワ・トリュフォーの『突然炎のごとく』にオーソン・ウェルズの『市民ケーン』、ジャン=リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』、クロード・ルルーシュの『男と女』、ルイス・ブニュエルの『皆殺しの天使』。いずれも優れた作品であり、映画史に残る偉大な作品たちであるということは間違いないでしょう。

しかし、それぞれの監督のフィルモグラフィのなかで私が一番気に入っている作品かと訊かれれば、そういうわけでもありません。好きなものから選ぶことよりも、より実用的な判断としてこれらの作品を選択したのです」。

――そのなかでもベルイマンの『第七の封印』は監督のお気に入りの作品だと存じております。過去にも『ウディ・アレンの愛と死』など複数の作品でオマージュされていましたが、今作では終盤のシーンで少々不吉な表現といえるかたちで使われていました。このシーンの真意を教えてください。

「あえていうならば、生と死をより浮かび上がらせることです。寿命は、あるいは時間というものは限られています。そして主人公のモート・リフキンは振り返ることになるわけです。自分の人生や、生きるということ。やりたかったことや、なるべく急いでやったほうがいいこと。手掛けたほうがいいことや、やり残していたことなど。それらを描いています」