フェリーニ、ゴダール、ベルイマン…ウディ・アレンが語る、新作に込めたヨーロッパ古典映画への愛情

「マーティン・スコセッシの映画はいつも楽しみにしている」

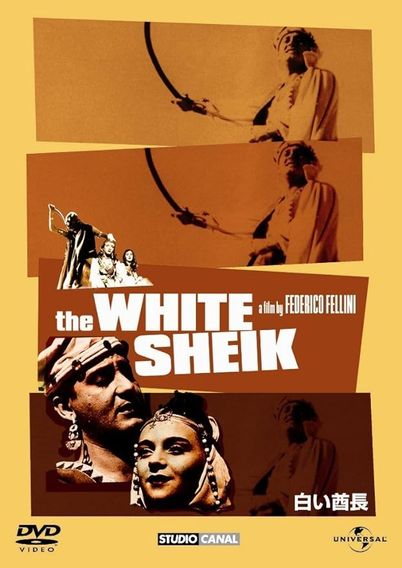

――モートとスーがサン・セバスチャンでそれぞれ別の相手と恋をする展開には、前作の『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』(19)と同様にフェリーニの『白い酋長』(52)の影響を感じました。このように類似したモチーフを繰り返し描かれる理由についても気になっています。

「私自身は『白い酋長』から直接的に影響を受けたと感じたことはありません。ただ、全体的にフェリーニの作品との類似性については否定のしようがありません。フェリーニも様々な作品を撮っていますが、『白い酋長』は彼が特有のスタイルを獲得する前の作品です。コメディタッチな要素も強く、作品としては大好きなので、ストーリーを伝えるということに則して言えば無意識に使っていたかもしれませんね」

――モート役のウォーレス・ショーンについてもお伺いしたいことがあります。『マンハッタン』(79)でデビューされ、その後も監督の作品に脇役として出演してきた彼を主役に配した理由はなんだったのでしょう?また、監督ご自身でこの役を演じなかったのはなぜでしょうか?

「いい質問ですね。私は映画をより若い、魅力的で一般的な主役級の方を想定しながら書いています。ただこの作品を作った時には、都合に合う俳優を見つけることができませんでした。そのなかでウォーレスの名前を挙げてくれた人がおり、すぐに『彼だ』と感じました。この役だったら私が演じても充分できていたと思います。ただウォーレスほどうまく演じられたかどうかはわかりません」

――『カフェ・ソサエティ』(16)以降の近作は、すべてヴィットリオ・ストラーロに撮影監督を任せていらっしゃいます。彼の特徴的な1:2.00の縦横比の画面が、あなたの作品世界にどんな効果をもたらしているのか。彼との仕事について感じていることを教えてください。

「映画撮影監督の歴代においても、ヴィットリオは天才と言えるでしょう。彼自身もたくさんのアイデアを持っていて、一緒に仕事をしていてとても楽しいということが大きいです。私たちは撮影前に一緒に、映画のアプローチや視覚的な構想というものを話し合い、合意した後にストーリーに即したシネマ的な面を実行していきます。それをスタイリッシュな方法で実現できるのがヴィットリオなのです。そのためある程度の時間を費やしながら話し合いを重ねています」

――監督の古典への愛情を、本作を通してより強く感じることができました。ところで、普段は新作の劇映画を観ることがあるのでしょうか?最近ご覧になって気に入った映画があれば教えてください。

「実は2023年は劇映画を1本も観ていないんです。ドキュメンタリー作品はいくつか観て、とてもいいものもありましたが、とにかく映画館に行く時間がない。それでもマーティン・スコセッシの映画はいつも楽しみにしているので、『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』は是非観たいと思っていますよ」

取材・文/久保田 和馬